ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Stein М.A., Andrews Н. Wall-Painting from Ancient Shrines in Central Asia, London, 1948.

36. «Textes sogdiens, édites par E. Benveniste», Paris, 1940.

Рис. 9. План аристократического дома, объект XXI (помещения № 1, 2, 3, 4 с живописью; помещение № 1 — зал, помещение № 4 — «капелла»). (Открыть Рис. в новом окне)

(179/180)

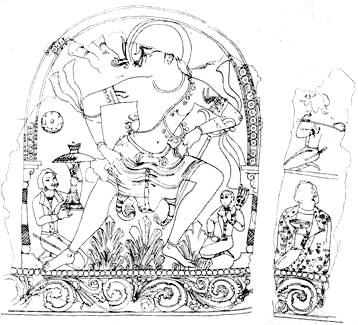

Рис. 10. Синетелое божество. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне)

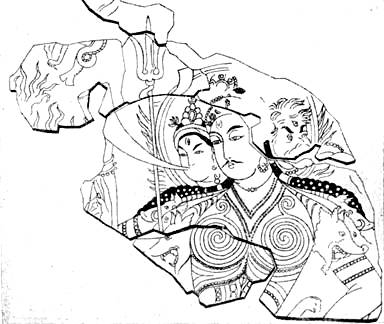

Рис. 11. Трёхглавый бог. Прорисовка В.М. Соколовского. (Открыть Рис. в новом окне)

(180/181)

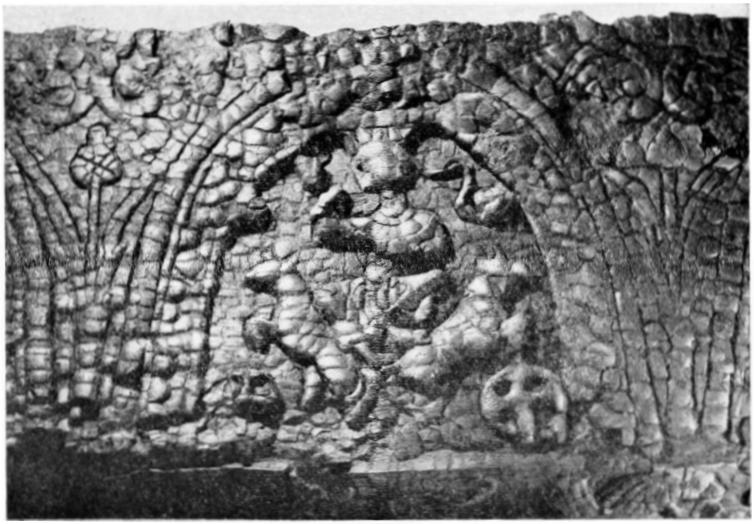

Рис. 12. Трон в виде льва. Прорисовка П.И. Кострова.

Рис. 13. Бог Солнца. Обугленное резное дерево.

(181/182)

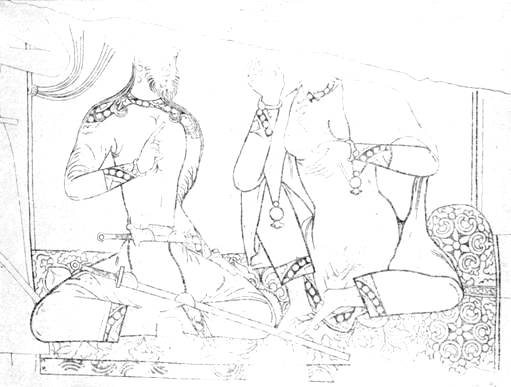

Рис. 14. Чета знатных согдийцев. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (182/183)

Рис. 15. Воин. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (183/184)

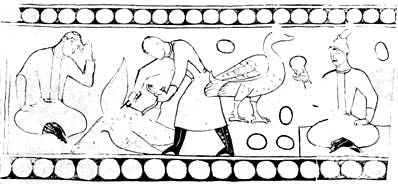

Рис. 16. Басня о птице с золотыми яйцами. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне)

Рис. 17. Притча о льве и зайце. Эскизная прорисовка. (Открыть Рис. в новом окне)

(184/185)

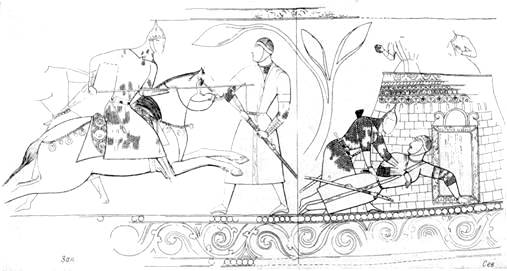

Рис. 18. Эпизоды эпоса. Прорисовка П. И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (185/186)

Рис. 19. Спортивная борьба. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (186/187)

С. А. Яценко.

Эпический сюжет ираноязычных кочевников в древностях степной Евразии

Вестник древней истории, 2000, № 4.

[86] — конец страницы.

http://annals.xlegio.ru/sarmat/es.rar.htm

В статье анализируются изображения на двух широко известных художественных изделиях позднеантичного времени.1) Это серебряная чаша (кубок) из «царского» сармато-аланского погребения I в. н.э. в Астраханской области (Косика, могила I)2) и костяные украшения пояса (пластины) из разграбленного погребения в могильнике Орлат (Курган-Тобе) Самаркандской области Узбекистана3) (ниже рассматриваются прежде всего изображения на крупных парных пряжках). Как чаша, так и пояс принадлежали знатным воинам и, возможно, связаны с одной зоной тела их носителя (что немаловажно в традиционной кочевой культуре).4) Для обоих предметов в данной статье использовались несколько вариантов прорисовки изображений.

На обоих изделиях в два яруса (Косика) или на двух взаимодополняющих и сцепленных друг с другом однотипных пластинах (Орлат) представлены две композиции, видимо, тесно связанные между собой: а) сцена охоты двух-трех всадников; б) сражение двух пар воинов (в Орлате последняя композиция повторена дважды). Как известно, война и охота у кочевников считались наиболее достойными мужчины занятиями. Антропоморфные персонажи (и зооморфные в Орлате) движутся слева направо.5) Поэтому, если соседство обеих сцен не случайно, то получится, что охота в Орлате как бы предшествует сражениям: на взаимодополняющих крупных орлатских пластинах движение слева направо начинается с охоты (рис. 2, а-б), а двухъярусное изображение косикской чаши, вероятно, «читалось» сверху вниз, от горловины сосуда, к которой обращены и животные на ручках.

Попытаемся ответить на вопрос: что означает сцепление двух названных сюжетов в памятниках ранних кочевников и почему оно было существенно для знатного заказчика, снабдившего ими важнейшие атрибуты, присущие воину-аристократу? Для этого необходимы прежде всего подробное описание самих изображении (дополняющее публикации Г.А. Пугаченковой и М.Ю. Трейстера), широкое сопоставление иконографии изображений на обоих предметах с теми изделиями евразийских кочевников и их оседлых потомков, на которых имеется пара таких сюжетов; анализ специфической формы изделий (особенно сосуда явно культового характера); сопоставление с дошедшими до нас мифологическими и эпическими текстами иранских (а также тюркских и кавказских) народов. [86]

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: