ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

К СИСТЕМНОМУ ОПИСАНИЮ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 3 страница

Теоретическое значение этого диагностического принципа заключается в том, что он позволяет нам проникнуть во внутренние каузально-динамические и генетические связи, определяющие самый процесс умственного развития. Как уже было сказано, социальная среда является источником возникновения всех специфических человеческих свойств личности, постепенно приобретаемых ребенком, или источником социального развития ребенка, которое совершается в процессе реального взаимодействия "идеальных" и наличных форм.

Развитие внутренних индивидуальных свойств личности ребенка имеет ближайшим источником его сотрудничество (понимая это слово в самом широком смысле) с другими людьми. Итак, когда мы применяем принцип сотрудничества для установления зоны ближайшего развития, мы тем самым получаем возможность непосредственно исследовать то, что и определяет точнее всего умственное созревание, которое должно завершиться в ближайший и последующий периоды его возрастного развития.

Практическое значение данного диагностического принципа связано с проблемой обучения. Подробное выяснение этой проблемы будет дано в одной из последних глав. Сейчас мы остановимся только на самом важном и начальном ее моменте. Известно, что в развитии ребенка существуют оптимальные сроки для каждого вида обучения. Это значит, что только в определенные возрастные периоды обучение данному предмету, данным знаниям, навыкам и умениям оказывается наиболее легким, экономным и плодотворным. Это обстоятельство долгое время упускалось из виду. Раньше всего была установлена нижняя граница оптимальных сроков обучения. Известно, что 4-месячного младенца нельзя обучать речи, а 2-летнего - грамоте, потому что в этот период ребенок не созрел еще для данного обучения, это значит, что у него еще не развились те свойства и функции, которые необходимы в качестве предпосылок для данного вида обучения. Но если бы существовал только нижний предел для возможности обучения в определенном возрасте, мы могли бы ожидать, что чем позже начинается соответствующее обучение, тем легче оно должно даваться ребенку и тем оказываться плодотворнее, ибо в более позднем возрасте мы встречаемся и с большей степенью зрелости предпосылок, необходимых для обучения.

На деле это неверно. Ребенок, начинающий обучаться речи в 3 года и грамоте в 12 лет, т.е. слишком поздно, также оказывается в неблагоприятных условиях. Слишком позднее обучение так же трудно и мало плодотворно для ребенка, как и слишком раннее. Очевидно, существует и верхний порог оптимальных сроков обучения с точки зрения развития ребенка.

Как объяснить тот факт, что 3-летний ребенок, у которого мы встречаемся с большей степенью зрелости внимания, сообразительности, моторики и других свойств, являющихся необходимыми предпосылками обучения речи, усваивает речь труднее и с меньшей для себя пользой, чем ребенок 1 1/2 лет, у которого несомненно меньшая степень зрелости этих же самых предпосылок? Очевидно, причина в том, что обучение опирается не столько на уже созревшие функции и свойства ребенка, сколько на созревающие. Период созревания соответствующих функций является самым благоприятным, или оптимальным, периодом для соответствующего вида обучения. Да это и понятно, если принять во внимание то обстоятельство, что ребенок развивается в самом процессе обучения, а не завершает известный цикл развития. Предварительно учитель обучает ученика не тому, что ребенок уже умеет делать самостоятельно, а тому, чего он еще не умеет делать, но может выполнить с помощью обучения и руководства. Самый процесс обучения всегда совершается в форме сотрудничества ребенка со взрослыми и представляет собой частный случай того взаимодействия идеальных и наличных форм, о которых мы говорили выше как об одном из наиболее общих законов социального развития ребенка.

Подробнее и конкретнее проблема отношения обучения и развития будет изложена в одной из последних глав применительно к школьному возрасту и к школьному обучению. Но и сейчас нам должно быть ясно, что, поскольку обучение опирается на несозревшие, но созревающие процессы, а вся область этих процессов охватывается зоной ближайшего развития ребенка, оптимальные сроки обучения как для массового, так и для каждого отдельного ребенка устанавливаются в каждом возрасте зоной его ближайшего развития.

Вот почему определение зоны ближайшего развития имеет такое большое практическое значение.

Определение актуального уровня развития и зоны ближайшего развития составляет вместе то, что принято называть нормативной возрастной диагностикой. Ее задача-выяснение с помощью возрастных норм, или стандартов, данного состояния развития, характеризуемого как со стороны созревшего, так и несозревшего процесса. В отличие от симптоматической диагностики, опирающейся только на установление внешних признаков, диагностику, стремящуюся к определению внутреннего состояния развития, обнаруживающегося в этих признаках, принято по аналогии с медицинскими науками называть клинической диагностикой.

Общим принципом всякой научной диагностики развития является переход от симптоматической диагностики, основанной на изучении симптомокомплексов детского развития, т.е. его признаков, к клинической диагностике, основанной на определении внутреннего хода самого процесса развития. Гезелл считает, что нормативные данные не должны применяться механически или чисто психометрически, что мы должны не только измерять ребенка, мы должны истолковывать его. Измерение, определение и приравнивание к стандартам симптомов развития должно явиться только средством для постановки диагноза развития. Гезелл пишет, что диагноз развития не должен заключаться только в получении ряда данных путем тестов и измерений. Диагностика развития – форма сравнительного изучения при помощи объективных норм как исходных точек. Она не только синтетична, но и аналитична.

Данные испытания и измерения составляют объективную основу сравнительной оценки. Схемы развития дают мерила развития. Но диагноз в истинном смысле этого слова должен основываться на критическом и осторожном истолковании данных, полученных из различных источников. Он основывается на всех проявлениях и фактах созревания. Синтетическая, динамическая картина тех проявлений, совокупность которых мы называем личностью, входит целиком в рамки исследования. Мы не можем, конечно, точно измерить черты личности. Нам с трудом даже удается определить, что мы называем личностью, но с точки зрения диагностики развития мы должны следить за тем, как складывается и созревает личность, полагает Гезелл.

Если мы ограничимся только определением и измерением симптомов развития, мы никогда не сумеем выйти за пределы чисто эмпирического констатирования того, что и так известно лицам, наблюдающим ребенка. В лучшем случае мы сумеем только уточнить эти симптомы и проверить их измерением. Но мы никогда не сумеем ни объяснить наблюдаемые в развитии ребенка явления, ни предсказать дальнейший ход развития, ни указать, какого рода мероприятия практического характера должны быть применены по отношению к ребенку. Такого рода бесплодный в объяснительном, прогностическом и практическом отношении диагноз развития можно сравнить только с теми медицинскими диагнозами, которые ставились врачами в эпоху господства симптоматической медицины. Больной жалуется на кашель, врач ставит диагноз: болезнь-кашель. Больной жалуется на головную боль, врач ставит диагноз: болезнь-головная боль. Такой диагноз по существу пустой, так как исследователь не прибавляет ничего нового к тому, что он узнал из наблюдений самого больного, и возвращает больному его же собственные жалобы, снабдив их научной этикеткой. Пустой диагноз ничего не способен объяснить в наблюдаемых явлениях, ничего не может предсказать относительно их судьбы и не может дать практических советов. Истинный же диагноз должен дать объяснение, предсказание и научно обоснованное практическое назначение.

Точно так же обстоит дело и с симптоматическим диагнозом в психологии. Если в консультацию приводят ребенка с жалобами на то, что умственно он плохо развивается, плохо соображает, запоминает, а психолог после исследования ставит диагноз: низкий коэффициент умственного развития – умственная отсталость, то он также ничего не объясняет, ничего не предсказывает и ничем практически не может помочь, как врач, который ставит диагноз: болезнь – кашель.

Можно сказать без всякого преувеличения, что решительно все практические мероприятия по охране развития ребенка, по его воспитанию и обучению, поскольку они связаны с особенностями того или иного возраста, необходимо нуждаются в диагностике развития. Применение диагностики развития к решению бесчисленных и бесконечно многообразных практических задач определяется в каждом конкретном случае степенью научной разработки самой диагностики развития и теми запросами, которые предъявляются ей при разрешении каждой конкретной практической задачи.

Ганзен В.А., Головей Л.А.

К СИСТЕМНОМУ ОПИСАНИЮ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА

(Психологический журнал. Т.1. №1, 1980)

Генетический принцип в настоящее время является одним из ведущих принципов психологии (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготкий А.Н.Леонтьев и др.). Б.Г.Ананьев, анализируя многоплановые разрозненные данные, накопленные в разных областях научного знания, подчеркивал необходимость в построении целостной системы возрастной психологии, включающей данные обо всех фазах и стадиях человеческой жизни и раскрывающей целостность, единство индивидуального развития человека. При этом важно раскрыть взаимосвязи и взаимопереходы между стадиями, выявить сенситивные и критические периоды развития. Решение этой проблемы возможно лишь в комплексном исследовании, опирающемся на системный анализ данных.

Проблема периодизации онтогенеза человека, возникшая впервые в философии и педагогике, особую значимость приобрела в психологии. Однако наиболее детально разработанной она оказалась в биологии и медицине. Периодичность развития установлена объективно с высокой степенью достоверности как на уровне целостного организма, так и на тканевом, органном и клеточном уровнях.

В современной науке применяются два принципа возрастной периодизации индивидуального развития человека: первый — основанный на биологических признаках, рассматривающий жизненный цикл как ряд последовательно сменяющих друг друга стадий формирования индивида, и второй — опирается на социальные характеристики становления личности. Наиболее разработанными являются периодизации, в основе которых заложены биологические признаки. Так, например, в работе при построении периодизации учитываются показатели скорости роста, дифференцировка тканей и органов, изменение напряженности и характера обмена веществ, а также изменения в молекулярной биологии клеток и межклеточного вещества. В работе выделяются экологические и морфологические признаки периодизации. Часто понятие возраста редуцируется до его биологических характеристик (зубной возраст, костный и т. д.).

Имеется несколько периодизаций, опирающихся на социальные характеристики, например, по тем учреждениям, где ребенок социализируется (ясельный возраст, дошкольное, школьное детство и т. д.). И. С. Кон прямо пишет: «Возрастные свойства — это место личности и человека в социальной структуре». В работе в основу периодизаций предлагается положить выделение ведущих социальных деятельностей (данная периодизация охватывает только период от рождения до юношеского возраста).

В психологии и педагогике проблема периодизации встает в связи с разработкой диагностических методов, повышением эффективности обучения и воспитания и, в конечном итоге, предполагает изучение индивидуального развития человека. В 20-е годы в институте мозга В.М.Бехтерева и ряде других центров была проделана большая работа по изучению стандартов возрастного развития. В дальнейшем изучение возрастных особенностей человека сосредоточилось в области педагогической психологии в связи с задачами обучения и воспитания на всех этапах дошкольного и школьного возраста. Практически с этими задачами связаны и периодизации П.П.Блонского, Ж.Пиаже. Развитие акмеологии выдвинуло новые проблемы изучения онтогенеза. В 50-60-е годы началось обобщение итогов сравнения экспериментальных данных о различных возрастных периодах (В.Шевчук, Д.Б.Бромлей и др.). Накопление сравнительных характеристик разных периодов жизни человека, отграничивающих периоды детства, отрочества, юности, зрелости, старости, сопровождалось выделением как макро-, так и микропериодов развития.

Наиболее полная периодизация Д.Б.Бромлей, охватывающая психологические и социальные характеристики, имеет в своей основе смену способов ориентации, поведения и коммуникации во внешней среде.

И тем не менее все имеющиеся периодизации не дают целостного представления об онтогенезе человека. Не случайно разработка теории онтогенетического развития в психологии исторически обусловлена системным подходом, начало которого (Л.С.Выготский, П.П.Блонский) явилось основой для построения общей теории индивидуального развития. Этот факт объясняется ключевым положением, занимаемым психологией в системе современного научного знания, в силу которого она осуществляет взаимосвязи между естественными и общественными науками о человеке (Ж.Пиаже, Б.Г.Ананьев, Б.М.Кедров, Ф.В.Константинов).

Последние десятилетия характеризуются становлением системы человекознания как в отечественной науке, так и за рубежом. Изучение субъекта труда, познания и общения потребовало объединения столь широкого диапазона характеристик человека как индивида, личности, индивидуальности, что с новой остротой встал вопрос об их систематизации.

В работе выделяются три группы признаков, на основании которых можно построить возрастную периодизацию онтогенеза: биологические, психологические, социальные. Однако выделения только этих групп признаков недостаточно; необходим более полный учет имеющихся данных для системного описания онтогенеза человека.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы, опираясь на имеющиеся данные о возрастных периодизациях, подойти к построению системного описания онтогенеза человека как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности. Нам представляется важным рассмотреть некоторые данные о принципах деления онтогенеза на временные отрезки. Л.С.Выготский в качестве критериев выделения возрастных периодов предлагает возникновение новообразований в процессе развития. Под новообразованием понимаются те психические и социальные изменения, которые на данной ступени возникают впервые, т. е. имеется в виду появление нового качества, ограниченного только психическим и социальным уровнями. Утверждается, что критерием периодизации следует считать изменение способа взаимодействия организма с соответствующими условиями среды. При этом изменение условий среды (в широком смысле слова социальной и биологической) влечет за собой преобразование деятельности различных систем организма, обеспечивающее его адаптацию к существенно новым условиям среды, с которыми организм ранее не взаимодействовал, т.е. и здесь речь идет о качественных перестройках.

При разнообразии критериев в работах, посвященных периодизации, для обозначения временных отрезков онтогенеза используется и большое число самых разных понятий: «фаза», «период», «отрезок» и др. Так, А.Н.Северцов и П.П.Блонский рассматривают периоды как основные составляющие онтогенеза. Мартин и Заллер (1957) в качестве такого понятия используют возраст.

<…>Таким образом, в литературе для обозначения временных отрезков онтогенеза используются самые разные понятия: стадия, период, фаза, возраст, этап, ступень, цикл. Помимо этого, в одно и то же понятие разными авторами вкладывается различный смысл, что еще больше увеличивает неоднозначность толкования временных отрезков онтогенетического развития. Мы пытались выделить те понятия, которые встречаются наиболее часто. Ими оказались стадия, период, фаза.

Понятие стадии в Большой Советской Энциклопедии формулируется как «определенная ступень в развитии чего-либо, имеющая свои качественные особенности». В различных словарях понятие стадии формулируется в качестве применяемого лишь в биологии, где оно используется для описания стадиальности в развитии растений. Исходя из последнего мы полагаем, что понятие стадии при периодизации онтогенеза человека следует применять в том случае, когда речь идет не просто об изменении уровня развития какой-либо отдельной функции, а о разрыве непрерывности как в количественном, так и в качественном плане. Причем эти изменения захватывают несколько или даже все уровни организации человека как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности. Опыт 15-летнего коллективного комплексного исследования многоуровневой организации человека, включающего интеллектуальное развитие, общую реактивность и нейродинамику, психомоторику и перцептивные процессы, мотивацию и характер, проведенного под руководством Б.Г.Ананьева на возрастном диапазоне от 18 до 35 лет, свидетельствует о противоречивости и неравномерности развития функций в каждый из периодов взрослости. Накопленные в науке данные свидетельствуют о том, что не все функции имеют скачкообразный характер изменений, поэтому нарушение непрерывности может происходить при пересечении с пороговым значением функции, равносильным ее качественному изменению. Это видно на примере динамики окислительных процессов в лимфоцитах крови, которые, начиная с 20-летнего возраста, усиливаются, достигая максимума в 40-49 лет, затем уменьшаются, в 50-59 лет достигают уровня 20-летних, после чего идет прогрессирующее снижение интенсивности окислительных процессов. Жизненная емкость легких такого порогового значения достигает тоже в возрасте 50 лет, сила мышц кисти — в возрасте 45-50 лет.

Понятие периода определяется «как очерченный отрезок времени онтогенеза, в пределах которого особенности физиологических отправлений более или менее однозначны». Это определение не является достаточно четким и охватывает только один ряд признаков, а именно физиологический, не учитывая всей сложной многоуровневой структуры организма. Мы полагаем, что периоды существуют внутри стадий, и переход от одного периода к другому сопровождается в основном количественными изменениями, захватывающими несколько уровней, однако в ряде случаев имеется и качественная динамика характеристик.

«Фаза — определенный момент в развитии какого-либо явления, в изменении формы или состояния какого-либо тела; различные состояния какого-либо периодического явления» (БСЭ, т.19. С. 493.), т.е. фазу можно рассматривать как часть периода; именно так она рассматривается рядом авторов. Таким образом, фаза сопровождается только количественной динамикой характеристик; изменения охватывают не все уровни, носят локальный характер.

Анализ понятий «стадия», «период», «фаза» свидетельствует о наличии количественных и качественных характеристик границ основных этапов онтогенеза. Выделяя количественные особенности, мы учитывали разрыв непрерывности, исчезновение одного и появление нового качества, утрату старых связей и образование новых. Именно такой границей является стадия, которая выделяется по качественным признакам. Периоды делятся по качественным и количественным критериям. Фаза же — чисто количественная характеристика.

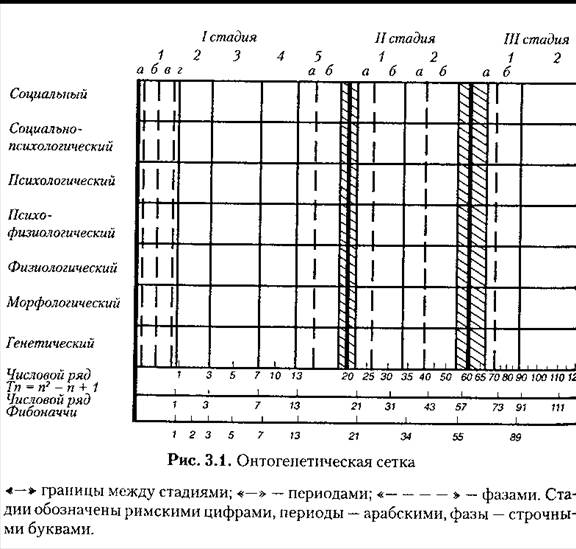

Попытаемся выделить и описать границы основных этапов онтогенеза. Для этого построим сетку, отражающую количественные и качественные характеристики основных этапов онтогенеза — онтогенетическую сетку (рисунок). Предложенная онтогенетическая сетка будет служить пространственной опорой для систематизации данных об онтогенезе человека.

При составлении сетки мы исходим из положения Б.А.Ананьева о целостности и единстве человека как индивида, субъекта деятельности, личности и индивидуальности на всех этапах онтогенеза. Под сеткой мы понимаем графическое изображение уровневых и временных отношений онтогенеза. Сетка образована совокупностью горизонтальных и вертикальных линий, отражающих особенности онтогенетического развития в соответствии с понятиями «стадия», «период», «фаза».

Для построения сетки уровневых и временных отношений онтогенеза используем семь уровней, описанных в литературе. Каждая из семи горизонтальных параллельных линий соответствует одному из уровней: генетическому, морфологическому, физиологическому, психофизиологическому, психологическому, социально-психологическому, социальному. Ось времени, на которой отмечены границы онтогенеза, расположена горизонтально.

Вопрос о границах онтогенеза вызывает в литературе дискуссии. Так, Геккель ограничивал онтогенез только эмбриональным периодом. А.Н.Северцов расширил понятие онтогенеза до возникновения взрослого половозрелого состояния. И наконец, Крыжановский, а также А.В.Нагорный, В.Н.Никитин, И.Н.Буланкин считают, что с понятием онтогенеза необходимо связывать всю совокупность последовательных изменений организма от оплодотворенной яйцеклетки до старости и смерти. Таким образом, за точку отсчета онтогенеза примем начало внутриутробного развития, т. е. оплодотворение яйцеклетки.

При определении конечной точки онтогенеза тоже встречаются трудности. Длительность жизни представляет собой признак вида. Для млекопитающих, в том числе для человека, максимальная длительность жизни составляет 118-120 лет, по данным работы — 100-120 лет. Для удобства представления экспериментальных данных шкалу времени выберем l=100√T, где Т — время жизни в годах, l —расстояние от 0 до соответствующей точки на шкале.

Попытаемся выделить и охарактеризовать границы основных этапов онтогенеза. Периодизация онтогенеза затрудняется сложностью самого процесса развития, его неравномерностью (проявляющейся в разном темпе развития и созревания функции в разные фазы онтогенеза), а также гетерохронностью, разновременностью созревания и развития. Б.Г.Ананьев пишет о том, что зрелость человека как индивида (физическая зрелость), как личности (гражданская), как субъекта познания (умственная) и труда (трудоспособность) во времени не совпадают. Об этом свидетельствуют и современные данные развития опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, эндокринного статуса и нервной системы, а также примеры пространственно-различительных функций, функции внимания, памяти, мышления, психомоторных функций, реактивности организма.

Вследствие неравномерности, гетерохронности и различия индивидуальных темпов развития и созревания граница между стадиями не может быть точечной, а занимает некоторый временной интервал. Причем индивидуальные различия нарастают в онтогенезе от ранних фаз к более поздним. На это указывает Б.Г.Ананьев: «В ранние периоды жизни сроки наступления того или иного возрастного этапа носят общий характер». В работе закон разнообразия определяется как общий закон геронтогенеза; он заключается во все большей индивидуализации в периоды старения, вследствие чего увеличивается разброс показателей; временная протяженность границ увеличивается по мере продвижения от начальной точки к конечной. Кроме того, вариативность данных растет по мере подъема от генетического уровня к социальному.

Фазное протекание целостного жизненного цикла человека есть последовательная смена моментов становления, эволюции и инволюции (Б.Г.Ананьев). Большинство авторов выделяет три основные стадии онтогенеза. У В.В.Бунака — это прогрессивная, стабильная, регрессивная, с границами в 20-21 год и в 40-55 лет. В более дробной классификации И.А.Аршавского можно выделить первый этап постнатального онтогенеза, длящийся от рождения до 20-21 года, в которой период стационарного состояния — от 21 до 60 лет и третий период — после 60 лет. И.И.Шмальгаузен, А.В.Нагорный, В.Н.Никитин, принимая за исходную характеристику рост тела, выделяют три основных периода: I — прогрессивный рост: увеличение длины тела, повышение роста и объема, нарастающая дифференцировка (до 20 лет); II — стабильный рост: прекращение роста в длину и увеличение массы, завершение дифференцировки (до 60 лет); III — регрессивный рост: постепенная инволюция, длина и масса тела постепенно уменьшаются (после 60 лет).

Нами принято деление постнатального онтогенеза на три стадии. Опишем границы между стадиями. Граница между эмбриональной стадией и I постанатальной начинается с момента перерезки пуповины и характеризуется целым рядом качественных изменений, охватывающих все уровни: ребенок соприкасается впервые с условиями внешней среды, атмосферными влияниями, резко меняются условия поступления кислорода и питательных веществ, начинается легочное дыхание; устанавливается постоянное кровообращение, начинается внешняя секреция пищеварительных желез; изменяются морфологические и физико-химические особенности крови; изменяется обмен энергии, повышается основной обмен, активность внутриклеточных ферментов.

Граница между I и II стадиями, по мнению большинства авторов, выделяется в 19-21 год. Проследим динамику развития характеристик по уровням (здесь и далее использованы среднестатистические характеристики, описанные в литературе для соответствующих возрастных групп). Описываемый возрастной отрезок характеризуется завершением главной фазы биологического развития, завершением роста; константа скорости роста в 19—23 года снижается с 1,553 до 0,619, затем рост прекращается. Заканчивается формирование скелета, происходит синостозирование затылочно-основного синхондроза, что является морфологическим признаком зрелости. Масса тела начинает увеличиваться на фоне прекратившегося роста. Интенсивность основного обмена после 20 лет уменьшается на 0,12 ед. в год (от 1 года до 20 лет уменьшалась на 0,7 ед. в год), т. е. происходит скачок. Таким образом, возраст 20 лет является пиком общесоматического развития. Прирост веса желез внутренней секреции, интенсивно увеличивающийся до 20 лет, после 20 значительно уменьшается. Систолическое артериальное давление достигает уровня взрослой нормы — 118-120 мм рт. ст. Пик всех видов чувствительности, по данным, наблюдается также в 20 лет. Вместе с тем пик психофизиологических, психических и интеллектуальных функций отмечен Б.Г.Ананьевым и его сотрудниками в 19 лет, когда наблюдается фронтальное повышение функционального уровня психомоторных характеристик, внимания, памяти, мышления, пик динамичности возбудительного и тормозного процессов. К 21 году завершается формирование высших эмоций: эстетических, этических, интеллектуальных и самосознания. Д.Б.Бромлей, описывая динамику социальных характеристик, отмечает в этом возрасте появление собственной семьи, уход из родительского дома, рождение первого ребенка, освоение профессиональных ролей, установление круга знакомых, связанных с работой. Таким образом, существенные изменения происходят на всех уровнях, и эти изменения носят не только количественный, но и, что самое главное, качественный характер, по многим функциям прослеживается скачкообразный характер изменений.

Не менее существенные качественные изменения происходят и на границе между II к III стадиями постнатального онтогенеза (от 55 до 65 лет). После 50 лет начинается уменьшение длины и массы тела. С 55 лет, по данным В. В. Гинзбурга, происходит почти полное заращение всех швов на черепе, за исключением чешуйчатого, кости черепа истончаются, выпадение зубов приводит к атрофии альвеолярных отростков. Детородная функция прекращается, после детородного периода затухает самообновление протоплазмы. С 60 лет начинает снижаться вес желез внутренней секреции (околощитовидной, гипофиза, надпочечников). Вес половых желез начинает уменьшаться несколько раньше (В.В.Бунак). Происходит снижение уровня основного обмена с 24 до 17-20 ккал/кг. Окислительные процессы в лимфоцитах крови в 59 лет почти достигают уровня 20-29-летних и начинают прогрессивно снижаться, т. е. имеет место пересечение с пороговым значением. После 60 лет снижается уровень РНК в крови, который, начиная с 20 лет, был стабилизированным. Таким образом, на генетическом, морфологическом и физиологическом уровнях происходят качественные сдвиги всех процессов жизнеобеспечения.

Рассмотрим динамику на остальных уровнях. После 55 лет резко снижается амплитуда аккомодации, что ведет к уменьшению остроты зрения; аккомодация в эти годы достигает своего низшего уровня, затем стабилизируется. Начиная с 50 лет снижается различительная чувствительность глаза, по данным. Увеличивается нижний порог светоощущения. Происходит повышение пороговых величин по всем четырем видам вкусовой чувствительности. Реакция вестибулярного аппарата крайне слабая или вообще отсутствует. Порог вибрационной чувствительности повышается от 17-20 до 35 (амплитуда вибрации при частоте 100 гц). По данным Майлса, начиная с 60 лет простое время реакции на звук увеличивается, что Биррен считает наиболее общим и универсальным признаком старения. Снижаются зрительно-кинестетические координации. Вербально-логические функции, которые до 50 лет возрастали, к 60 годам снижаются (Овенс, Шоемфельд). Вместе с тем этот возраст является годами пика социальных достижений, положения в обществе, власти и авторитета. Происходит изменение всей мотивации в связи с подготовкой к пенсионному возрасту жизни (Б.Д.Бромлей). Как видим, и на психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом уровнях происходят качественные изменения.

Перейдем к описанию границ между периодами. В I стадии постнатального развития выделяется пять периодов: от рождения до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 7, от 7 до 13, от 13 до 20 лет. Таким образом, границы между периодами, или кризисы развития (Л.С.Выготский), определяются в 1, 3, 7 и 13 лет. Граница между 1-ми 2-м периодом характеризуется следующими изменениями в развитии: начинают образовываться швы между костями свода черепа, прорезываются первые коренные зубы; снижается константа скорости роста с 1,3 до 0,67; уровень основного обмена достигает максимальных значений, после года начинает плавно снижаться (до 13 лет); организм достигает определенной физиологической зрелости, гормоны, ферменты и антитела в достаточной степени продуцируются организмом; происходит реализация и закрепление позы стояния, овладение ходьбой, что означает свободное овладение пространством; начинается интенсивное развитие речи, формирование второй сигнальной системы; осуществляется сенсомоторная стадия развития логических структур (Ж.Пиаже); в начале второго года жизни ребенок перестает покорно подчиняться взрослому дети становятся способными действовать под влиянием не только непосредственных впечатлений, но и представлений; все большую роль начинает играть память, ребенок освобождается от скованности данной конкретной ситуацией и становится субъектом. Как видим, значимые сдвиги происходят почти на всех уровнях; как организм и как субъект ребенок приобретает относительную автономию от взрослого.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: