ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Маяк во тьме, а не могила!

Вот с этого знаменательного объяснения в кабинете начальника шахты 13/15 что-то изменилось во мне. Я поняла, что шахта, которая, в моем представлении, была до того отвратительна, что годилась лишь на то, чтобы облегчить решение умереть, оказалась, наоборот, тем светлым маяком, который светил мне в самой кромешной тьме и как бы говорил: «Ты не одна! Держи равнение на мой свет, и он выведет тебя сквозь шторм и тьму – к спасению».

Каким утешением было для меня, что я полюбила шахту – работу в ней, моих товарищей. Сколько раз я слышала: «Ты – дядя Том!» В этих словах звучали упрек и презрение. Нет, я не дядя Том. Его можно было жалеть и даже уважать. А мне... мне можно было завидовать. Нет, завидовать всем тем страданиям, лишениям, несправедливости и издевательствам, через которые мне пришлось пройти, ей-Богу, нечего. Завидовать можно лишь тому, что во всех испытаниях у меня был «спасательный круг» и в самой кромешной тьме светил маяк – шахта. Может быть, это был не спасательный круг, а амулет, а свет маяка – мираж? Что ж, действительно, многое я преувеличивала. Но я верила. А вера, как известно, горами двигает.

«Под землей мы все равны» – это было как бальзам на мою израненную душу. Я этому верила, потому что хотела верить. Легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым. Можно с презрением провести аналогию с «верностью дяди Тома», но лучше все же сослаться на Пушкина:

Тьмы пошлых истин нам дороже

Нас возвышающий обман.

Пусть это обман, но он был мне дорог! Хотя это не мешало мне заметить, что вольнягам работать среди заключенных было не житье, а малина.

Коварство вольняг

Когда Шишкин, знаменитый рекордсмен-крепильщик, орденоносец, депутат и прочая и прочая, «шел на рекорд», то дюжина заключенных, побросав свою работу, таскали, замеривали, пилили и заделывали крепежный лес, а Шишкин только забивал клинья и записывал себе весь результат.

Впрочем, это было выгодно всем. Рабочие хоть и не выполнят наряд и дня на два-три им урежут их пайку граммов на 150–200, но Шишкин принесет им по целой буханке, а то и немного масла или сахара. Тогда была карточная система, но вольняги не голодали и могли угостить хлебом зэкашек, спрятав в карман несколько тысяч рублей, и повесить себе на грудь «Героя труда». И участок (во всяком случае его начальник) в накладе не был – слава шишкинских рекордов поднимала его репутацию.

Ну а я и не пыталась извлекать выгоду для себя.

– Ты уж постарайся, Фрося! Поднажми и подготовь забой, чтобы мы могли закрепить и забурить его. Ладно?

Передо мной двое вольняг: крепильщик Шишкин и бурильщик Леонов.

– Постараюсь, если успею.

Говорю с сомнением в голосе: судя по усталости, смена близится к концу.

– Успеешь! – и «герои труда» уходят куда-то в глубь забоя.

Сделаю, сколько смогу. Ведь в конце смены они пройдут мимо меня. Тогда, значит, уходить пора. Завтра ремонтный день, всем добычникам и проходчикам – выходной, так как путейцы будут перестилать пути штольни. Как хорошо, что завтра выходной! Это раз в два-три месяца. Можно отдохнуть на солнышке…

Я работаю. Ритмично наклоняюсь, поддеваю большой (40х60 см) лопатой уголь, разгибаюсь и, поддав коленом, швыряю как можно дальше. Я устала. Смертельно устала. Спина и руки горят, губы и даже язык пересохли. До конца смены осталось всего полчаса. Я очищу место для крепления, Шишкин поставит три-четыре рамы… Я тороплюсь. Вот сейчас, наверное, придет Шишкин, и мы пойдем на-горб. Хоть бы скорее он прошел! Я устала и голодна.

Статистикой давно отмечено, что большинство аварий происходит в конце смены, когда усталость ослабляет внимание и притупляет реакцию. Доказательства этой истины не заставили себя долго ждать.

Когда я, дрожа от усталости и спешки, не побереглась и неосторожно прислонилась к борту забоя, не заметив, что борт отслоился, произошло то, что и должно было произойти, – отслоившийся пласт скользнул и накрыл меня. Каким-то чудом я в последнюю долю секунды рванулась вперед и ускользнула от главной массы угля, но удар по спине получила крепкий. В рот и в нос набился уголь. Грохот и полная темнота. Я ползу куда-то на четвереньках.

Тишина, темнота и ужас.

Такой ужас, что я даже не чувствовала боли и не обратила внимания, что у меня из носу течет кровь.

Когда в шахте наступает тишина, это еще более жутко, чем грохот, так как создает впечатление безнадежной могилы. Тогда вспоминаешь, что над головой миллионы и миллионы тонн угля, породы, камня, щебня и всего прочего, из чего состоит Шмитиха, недра которой мы, шахтеры, столь дерзко сверлим, бурим, кайлим, взрываем, а затем подпираем креплением, то есть ничтожнейшими спичками, и лезем, и лезем все дальше в недра этой горы.

Кто знает, что это такое – темнота? Темно ночью в лесу. Темно осенней безлунной ночью в непролазной грязи проселочной дороги, когда льет дождь. Темно туманной ночью на вспаханном поле. Темно в погребе, если закрыть двери. Пусть это и кромешная тьма, но не абсолютная!

В шахте, где до устья свыше трех километров, это нечто совсем другое, ни с чем не сравнимое. Это темнота Смерти.

Говорят, в смертельной опасности разум проясняется и многое непонятное начинаешь понимать.

Многое поняла и я. Мне стало ясно, что я попала в ловушку! Шишкин и Леонов ушли, воспользовавшись каким-то другим, неизвестным мне выходом. (Разве я могла знать, что там, в глубине выработки, есть ход, соединяющий ее со старой 13-й шахтой!) Оставлять своего подручного одного в незакрепленном забое они не имели права, а это значит, что они никому не скажут, что я в шахте. А я... Что им за дело, если я опоздаю на вахту, застряну в Угольном Оцеплении и проведу здесь этот долгожданный выходной голодной, не отдохнув?! Итак, здесь, на участке, и во всей шахте я одна, и раньше чем через сутки никто в забой не зайдет. Если при попытке выбраться я запутаюсь в старых, заброшенных выработках, то никто меня разыскивать не станет, так как никто не знает, что я в шахте. Но, оставаясь на месте без движения, при температуре минус восемь градусов, голодная и усталая, я замерзну. Значит, надо выходить. Я собралась с мыслями и стала соображать. Самое трудное – это добраться до подъемной лебедки на первом бремсберге; дальше по рельсам я выберусь из шахты. Но как добраться до этой самой лебедки?! Я недавно в шахте, всего несколько дней. Я не знаю боковых выработок. Знаю только путь, по которому хожу.

Что ж, с Богом!

Прежде всего, в какую сторону? Падая, я перекувырнулась через голову. Значит, надо нащупать грудь забоя, стать к ней спиной и – айда! Сначала надо пройти мимо гезенка – провала на второй пласт глубиной восемь метров.

Вооружившись черенком от поломанной лопаты, пускаюсь в путь, убедившись, что аккумулятор безнадежно поломан – оторвана крышка, разбита лампа и стекло, надорван кабель. Вот под ногами – пустота. Это и есть провал. Обхожу его справа. Теперь поворот влево – в старую выработку. Мимо! Дальше поворот вправо. Не знаю куда. Мимо! Где же еще один поворот, влево? Пора ему быть, а его нет.

Как обманчивы расстояния в темноте! Вот он, поворот влево. Туда нельзя, там провалы и газ – окись углерода. Или это в правой выработке газ?.. Однако мне как раз надо вправо, там будет трап – крутой, по доске с планками. Часть – с перилами, часть– без. Поворачиваю вправо. Почему нет трапа?! Может, повернуть обратно? Но найду ли я свой поворот? Роняю свою палку. Она куда-то укатилась– вниз… А, вот он, трап! Только этот ли? Где же стена? Кругом пусто. Спокойно! Без паники. Ты прошла тайгу, пройдешь и шахту. Но в тайге хоть и была трясина под ногами, зато над головой – небо. Ух! Трап окончился. Я куда-то вышла. Брожу, выставив руки, щупая почву ногами. Отчего-то в темноте запрокидываешь голову. Ура! Рельсы! Я на бремсберге. Надо найти лебедку, и оттуда пойдет штольня.

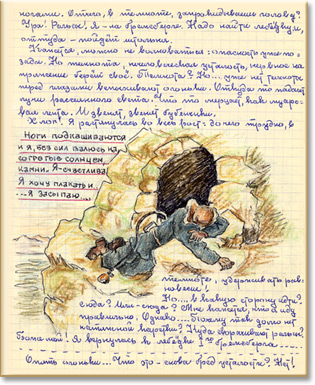

Кажется, можно не волноваться – опасность уже позади. Но темнота, нечеловеческая усталость, нервное напряжение берут свое. Темнота? Но уже нет темноты! Перед глазами вспыхивают огоньки. Откуда-то падают лучи рассеянного света. Что-то мерцает, как муаровая лента. И звенят, звенят бубенчики...

Хлоп! Я растянулась во весь рост – до чего трудно в темноте удерживать равновесие!

В какую сторону идти, туда или сюда? Мне кажется, я иду правильно, но почему так долго нет натяжной каретки? Куда сворачивают рельсы? Боже мой, я вернулась к лебедке первого бремсберга!

Опять огоньки. Что это, снова бред усталости? Нет, эти огоньки не расплываются и не исчезают. Это ремонтники-путейцы – утренняя смена. Голубоватым светом светится устье шахты. Там выход на поверхность, но я иду не туда. Я сворачиваю влево, в нишу, выходящую на обрыв, на восток. Там – солнце. Солнечный свет ударяет тысячью лучей; свежий ветерок волной накрывает меня с головой. Ноги подкашиваются, и я без сил валюсь на прогретые солнцем камни. Я счастлива. Мне хочется плакать, и... я засыпаю.

Шахта с темнотой не победила. Победил свет.

Поцелуй мертвой

Я все лучше узнавала шахту, и она все больше нравилась мне. Очень хорош был наш «рабочий коллектив» – настоящая рабочая семья. Были и политические, были и уголовники: воры, растратчики и даже убийца-грабитель – коногон Колька Пянзин, очень славный парень. Но подавляющее большинство – статья 58. И тон задавали они.

Уверенность в том, что товарищ рядом, необходимо шахтеру, а сознание того, что тебе в беде помогут, – великая сила! Но все-таки есть сила, которая от нас не зависит. Назови ее Богом или судьбой, роком или счастьем – все равно: мы ее видим, но постичь ее нам не дано…

В этот день мне нездоровилось: все тело ломило, ноги были налиты свинцом, а голова распухла и гудела. Мастер шел быстро, и я едва за ним поспевала. Лопата, лом и кайло на этот раз были особенно тяжелы.

Когда мы пришли на место, мастер взял у меня лом и принялся обирать кровлю. Новички недооценивают эту нужную работу, и в этом причина гибели очень многих неопытных рабочих.

Я считала себя опытным шахтером. Это через два месяца с начала моей шахтерской деятельности! Лишь лет через пять-шесть, будучи старым подземным волком, я стала понимать, что нужны годы и годы, чтобы быть с шахтой на «ты». А тогда я смотрела на мастера с неудовольствием. Не сумею я, что ли, обобрать кровлю? Это так просто!

Сначала обобрать ее лапкой оборочного лома; затем простукать и там, где кровля бунит (издает глухой звук), – раздолбать ее «пикой» лома. Чего он копается?

– Вот что, Фрося, этот забой чертовски ненадежен. На верхнем пласту здесь целики, и они жмут, а обобрать как следует не удается... Ты постарайся забой очистить, чтобы утренняя смена его закрепила. Но не торопись, за кровлей присматривай и чуть что не так – уходи. Я еще ее оберу. И когда будут палить в просеке – бросай и уходи. Поняла? Услышишь первый свисток – уходи в штрек к транспортеру. Вернешься после отбоя, то есть третьего свистка. Поняла?

– Ладно уж...

Ионов зашагал прочь, а я принялась за дело.

Как всегда, я работала с остервенением, будто сводя личные счеты с углем. Груда угля на глазах таяла.

Я разгибала спину лишь тогда, когда что-нибудь в кровле привлекало мое внимание; затем опять со скрежетом погружала лопату в груду угля.

Но перед моими глазами был не уголь: мысли уносили меня далеко-далеко. И во времени, и в пространстве.

Я дома, в Цепилове. Зима. Сани-розвальни запряжены парой сытых лошадей. Я вывожу навоз. Загоняю вилы глубоко и с силой выворачиваю слежавшиеся пласты темно-бурого маслянистого перегноя. Поддеваю на вилы раза в два-три больше, чем это положено. Рубашка прилипла к спине, и от меня валит пар.

– Ну зачем ты надсаживаешься? – слышу я голос отца. – Смотрю на тебя и не пойму: ведь это не работа, а мучение! И вид у тебя какой-то страдальческий!

– Что ты, папа, мне нисколько не трудно! Вот вывезу еще саней пять, а вечерком с Ирой и Сережкой сбегаем на лыжах в Шиманский лес. Ночь будет дивная…

Как легко дышалось! Как ясно было на душе! Как приятно было отдохнуть в кругу друзей после хорошо выполненной работы, когда мы, разрумянившиеся и голодные, возвращались из лесу домой, а на столе пел песню самовар и стояло большое блюдо ароматных пышек!

…Трель свистка вернула меня из Цепилова в забой. Это не навоз, который я вожу во фруктовый сад. Не буду я на лыжах пробираться вдоль опушки покрытого инеем леса, и пышки не ждут меня дома... Я в забое, в котором во время отпалки оставаться опасно. Скоро сюда доползет кисловатый дым, от которого горько во рту, останавливается дыхание и мучительно болят подреберья. Иду к центральному транспортеру. Пока идет отпалка, не теряя времени, буду делать уборку транспортера. «Порыв не терпит перерыва», и поэтому во время работы я не люблю отдыхать. Некоторое время усердно зачищаю откаточный штрек. Нет, определенно, я сегодня не в форме. Надо передохнуть.

Выпрямившись, я оперлась на лопату и задумалась… Транспортерная лента бежала, ролики вертелись с легким гудением, изредка поскрипывая. Черной змеей вился угольный поток, крупные глыбы угля будто плыли, и их грани поблескивали при свете моего аккумулятора. Я смотрела на движущуюся ленту транспортера, но видела совсем иную картину…

Ночь, темная ночь. Но не темнота шахты и не норильская летняя ночь с ее заспанным, усталым солнцем. Я видела южную августовскую ночь – темное, как синий бархат, небо, на котором брызгами рассыпаются падающие звезды.

С трех сторон поляну обступает дубовый лес. Посреди поляны – копна сена. Мы зарылись в душистое сено и смотрим на звезды. В лесной калабатине* квакают лягушки. Изредка у корней дубов вспыхивают запоздалые светлячки. Небо перечерчивают зигзаги бесшумно летящих летучих мышей. На трубе конюшни сова-сплюшка монотонно повторяет через равные интервалы: «Сплю... Сплю...» Давно пора идти домой, ложиться спать, но так не хочется нарушать очарование летней ночи! Но вот на селе запел петух, где-то далеко – в Околине? в Конишеску? в Пырлице? Ему откликнулся другой. Скоро полночь.

…Но что это? Кто-то идет вдоль транспортера, идет ко мне. Идет без света! Аккумулятор погас? Но как он идет! Уверенно, не спотыкаясь об свалившиеся с транспортера комья угля! Не иначе это Степан Никанорыч, участковый механик, он здесь так часто ходит, что ему знакома каждая неровность почвы. Надо ему посветить под ноги. Мой аккумулятор американский, его можно настроить на «дальний луч». Я хочу снять лампочку с шапки, и холодный ужас сжимает сердце: я не могу ни шевельнуть рукой, ни повернуть головы. Одновременно до сознания доходит, что я не могу видеть человека, идущего без света по штреку, ведь свет моего аккумулятора падает на стену передо мной. Но я вижу, вижу! Вот фигура замедляет шаг как бы в нерешительности. Шаг. Еще шаг. И таинственный гость вступает в освещенное моим фонарем пространство.

Я узнаю. Волосы зашевелились под моей шапкой... Или это струйки холодного пота? Передо мной – женщина. Нет, это не одна из наших шахтерок, неуклюжих, как связка тряпья, черных от угольной пыли. Передо мной – убитая месяца два тому назад нарядчица Кира Павловна Пушкина.

…Пасмурное утро. Тучки, как клочья грязной ваты, прилипли к склонам Шмитихи, и из них, как из пульверизатора, сеет мельчайшая водяная пыль. Я бреду в свой барак. Напрасно я не ложилась спать. Напрасно дожидалась утра, чтобы отнести в починку башмаки, разлезшиеся по всем швам. Их в мастерской не приняли: «И так работы много без твоих бахил!» И тут нужен блат!..

– Что это вы прогуливаетесь, Керсновская? Не спится?

– Хорошо тем, кто на работе спит – башмаки не рвутся. А я третий раз несу в починку, и не принимают.

– Ах так! Пойдем, я это устрою.

Мастерская возле вахты. Кира Павловна шла в первое лаготделение сдавать наряды. Ей по пути. Мы вошли в мастерскую.

– Вот что, – сказала Кира Павловна, – договоримся: Керсновская – лучшая наша шахтерка. Ее починку выполняйте в первую очередь, а на этот раз замените ее рваные – на починенные.

Я была так ей благодарна, что, не находя подходящих слов, просто проводила ее до вахты, держа под мышкой ботинки второго срока, но вполне еще хорошие. Я так и не сумела сказать ей спасибо. Она легко взбежала по ступенькам вахты и, махнув мне рукой, улыбнулась.

Когда через несколько часов наш развод гнали на работу, мы уже знали, что ее нет в живых. Ее зверски убил некий Добровольский – ее любовник, бандит-рецидивист, работавший парикмахером в Оцеплении. Ревность? Садизм? Скорее всего, патологическая похоть убийства: в ту пору за убийство больше десяти лет не давали, а такие моральные уроды всю жизнь проводили в лагере, жили там очень неплохо и могли позволить себе время от времени давать волю своим дурным инстинктам.

…На вахте Угольного Оцепления в телеге под брезентом лежал труп Киры Павловны. Под телегой– темная лужа, и сквозь щели в дне телеги свисали сосульки запекшейся крови. Изредка по ним сбегали капли и, повисев на этом «сталактите», беззвучно отделялись: кап, кап, кап... Последний, кто видел ее живой, была я.

Да! В ярко освещенном круге стояла покойница... Хорошенькая какой-то кукольной красотой: среднего роста, очень женственно-хрупкая; круглое, с мелкими чертами лицо, обрамленное светлыми кудряшками; чуть вздернутый носик; красивый изгиб рта. На ней был сарафан с круглым вырезом и блузка в каких-то цветочках, с открытой шеей и короткими пышными рукавами (я никогда не замечаю, кто и как одет, но на этот раз я была точно загипнотизирована, и все эти подробности отпечатались, как на светочувствительной бумаге). Больше всего запомнилось мне, что руки ее были заложены за спину, а глаза закрыты. Но я чувствовала, что сквозь веки она видит меня…

Сколько времени покойница смотрела на меня закрытыми глазами, я не знаю. Но вот она пошевелилась и, не открывая глаз, отделилась от стены и направилась в мою сторону. Я напрягла все свои силы, но оцепенение было полным – я не могла даже мигнуть.

Вот она близко... Вот – рядом! Губы складываются, как для поцелуя, она поднимается на носки... Ее лицо с закрытыми глазами придвигается вплотную, холодные губы касаются моей левой щеки. Холодное, такое холодное прикосновение, что я его ощутила как ожог.

Я вздрогнула. Круг света метнулся по стене. Я была одна. Меня била дрожь, сердце колотилось где-то в горле. Рука судорожно сжимала черенок лопаты. Глухо рокотали, изредка поскрипывая, ролики транспортера, мимо меня по ленте проплывала, тускло поблескивая, река угля. Свисток взрывника (три продолжительных свистка – сигнал отбоя) вернул меня к действительности. Отпалка закончена, надо возвращаться в забой.

Стряхнув с себя наваждение, я зашагала к своему забою. Мне все это почудилось… Вернее, я уснула, и все это мне приснилось… Понятно, мне нездоровится. Наверное, жар, и это был горячечный сон… Уснуть стоя можно. Но почему я, уснув, не уронила из рук лопату?! Напротив, я так сжимала черенок лопаты, что руку до боли свела судорога.

В забое все было по-прежнему. Нет, не совсем... Как будто трещин в кровле прибавилось. Или мне это кажется? Попробовала обобрать ломом – не поддается. Ну, черт с тобой, скорее бы кончить с этим забоем! Осталось уже немного. Но на душе как-то неспокойно. Стараюсь не думать, но не могу выбросить из головы поцелуй мертвой.

Все произошло так быстро, что... Откровенно говоря, только чудом я осталась в живых, когда рухнула кровля! Впрочем, это чудо, как и большинство чудес вообще, объясняется очень просто. От визита покойной Киры Павловны нервы были у меня до того взвинчены, что когда я услышала за спиной какой-то шорох, будто кто-то смял газету, то я ринулась одним прыжком в глубь забоя, и это спасло меня. Я втиснулась в самый угол, даже не успев испугаться и не выпустив, однако, лопату из рук. Что-то рухнуло совсем близко, слегка чиркнув по правому плечу, и все кругом дрогнуло. Треск, грохот, гулкие удары. Меня толкнуло воздушной волной; удар по лопате вырвал ее из моих рук. От густой пыли стало темно, в рот и в нос набилось столько угля и пыли, что, казалось, дышать невозможно. Лишь когда сверху уже ничего больше не валилось, я сообразила: вся кровля моего забоя рухнула. Пыль оседала, и вскоре я смогла осмотреться. Над головой образовался высокий «кумпол». На том месте, где за минуту до того стояла я, возвышалась груда угля до самого «кумпола». Лишь возле левого борта, казалось, уголь не доходил до кровли.

Я вскарабкалась на этот перевал, нырнула в щель и на животе скользнула на другую сторону завала. Слава Богу! Я не отрезана от штрека. Мощная камерная балка хоть и соскользнула с одной из стоек и согнулась дугой под тяжестью огромной глыбы, но в углу есть щель. Не теряя времени, я, как уж, проползаю, не дожидаясь того, что балка рухнет.

– Мастер! У меня... не совсем благополучно, – сказала я горному мастеру Ионову, которой как раз шел в мою сторону. Не спрашивая, он прибавил шаг.

...Мы стоим молча у входа в забой. Уцелеть в таком забое?!

Чисто русским жестом мастер задумчиво чешет затылок и, ни слова не говоря, поворачивается и уходит. Далеко в штреке загораются яркие огоньки: это идет смена. Я иду на-горб. Шагаю бодро. Сердце радуется. Уже видно устье шахты – ослепительный, кажущийся голубоватым, если смотреть из шахты, свет. Солнце! Жизнь! Я – жива!!! И странное дело, куда девалось все мое недомогание? Ломоту, жар, головную боль как рукой сняло. Усталости – итой нет. Или и в самом деле это было предчувствие? Предупреждение об опасности?

«Есть на свете многое, мой друг Горацио, чего не постигнуть нашим мудрецам!» Ну разве Гамлет не был прав? Многое ли знают мудрецы?

Бедная Кира Павловна! Не суждено вам увидать ваш родной Ленинград, по которому вы так тосковали! Но если я сегодня, сейчас вижу солнце и могу надеяться, что увижу и свободу, то это – благодаря вам. Спасибо, Кира Павловна!

Знакомство на «вулканической почве»

Наступила осень. Если северное лето, по словам Пушкина, «карикатура южных зим», то осень... Карикатура должна вызывать улыбку, но осень в Норильске вызывает отвращение. Холодный дождь, пронизывающий ветер и грязь. Грязь везде. А у меня нет верхней одежды. Тут не до улыбок!

Заключенным не полагается такая роскошь, как две телогрейки, две шапки. С непокрытой головой и без телогрейки в шахте никак нельзя. Но и до шахты в чем-то надо добираться: стоять на разводе, шагать до Оцепления, стоять и там, пока считают, и еще с километр идти до раскомандировки. Женщины всеми правдами и неправдами обзаводятся тем, что им надо. Начальство смотрит на это сквозь пальцы. Спецовку, которая остается в шахтерской раздевалке, не отбирают, она не числится. Я оставила в шахте ту телогрейку, что мне выдали в лагере, а на работу ходила в гимнастерке, с непокрытой головой. Это привело к конфликту, который мог бы разрешиться самым плачевным для меня образом, если бы не Анка Гурская – девочка-полячка, бывшая каторжанка, которой совсем недавно заменили 15 лет КТР на 10 лет ИТЛ, но у нее было мало шансов дотянуть до окончания этого срока по причине слабого здоровья и твердых жизненных устоев.

Наше знакомство состоялось на почве... Скорее всего, на «вулканической почве».

Как-то в один из последних летних дней, желая использовать ту ничтожную толику солнечных лучей, что выпала на мою долю, я сидела на травке в зоне лагеря «Нагорный». Травка в северной природе – понятие условное. Пляж на склоне Шмитихи – это просто несколько веточек рододендрона без листьев, под которыми чавкало что-то вроде торфа. Мое блаженное dolce far niente (приятное безделье, нега - итал.) прервал детский голосок с ярко выраженным польским акцентом:

– Разрешите вас побеспокоить, пани Эфразия.

Я взглянула с удивлением.

Передо мной стояла высокая тонконогая девчушка. Мне бросилась в глаза ее худоба, нежная, как бы просвечивающая кожа лица, усыпанная веснушками, с которой резко контрастировали грубые, с обломанными ногтями, руки. И еще один контраст: длинные, до плеч, французские локоны трубочкой и потертый грубый меховой жилет. На спинке жилета видно место, с которого спорот номер, нашитый или написанный масляной краской на одежде у каторжан (в спецлагере номера были куда меньше, не больше букв газетного заголовка). И ко всему этому – большие карие глаза, смотрящие прямо и как-то доверчиво.

«Несчастная девочка!» – мелькнула мысль. Однако жизнь, полная неожиданностей, научила ничему не удивляться, даже тому вопросу, который она задала:

– Пани, я знаю, образованная. Может, пани мне скажет, какой есть самый большой действующий вулкан на свете?

– Самый большой – Попокатепетль в Мексике или Котопахи в Южной Америке, а в Европе – Этна или Везувий.

– Большое вам благодарю, пани Эфразия! Я им сказала, что пани знает! – со смешным восторгом сказала девочка и, поклонившись, вернулась к своим бригадницам.

Храбрый Воробушек

Не то чтобы мы подружились c Анкой Гурской... Я в шахте, она на ЦУСе. У меня тяжелая работа; у нее слабое здоровье... Сил хватало только на то, чтобы, поев свою баланду, свалиться на нары. Опять же, мы редко работали в одну смену. У нас пересмену делали вперед, то есть на восемь часов позже. На ЦУСе было хуже: у них пересмена делалась назад. Так что не больше чем в течение одной недели за месяц вышагивали мы на работу и с работы вместе. Мое счастье, что в этот день наши смены совпадали...

Несколько дней моросил холодный дождь, и дорога была покрыта глубоким – по щиколотку – слоем жидкой, как густая сметана, грязи из глины и угольного штыба. Сходство со сметаной ограничивалось ее густотой, но цвет! Как всегда в дурную погоду, конвоиры были в отвратительном расположении духа и искали предлога, чтобы сорвать свою злость. На ком же срывать злость, как не на беззащитных рабынях, находящихся в их власти! Предлог? Ну, это не проблема: кто ищет, тот находит.

Женщины, идя в строю, потихоньку перешептывались, несмотря на грозное рычание конвоира:

– Р-р-р-разговор-р-ры!

Желая наказать женщин, конвоир выбрал место, где лужа была особенно глубокой, и рявкнул:

– Ложи-и-ись!

Это команда, которую надо выполнять моментально и беспрекословно, но... ложиться в такую лужу?

– Ложи-и-ись!

И с угрожающим видом он рванул винтовку.

Одна за другой женщины стали опускаться в грязь, стараясь присесть на корточки, на колени, опираясь на руки.

– Неповиновение?! На брюхо ложись! Или применю оружие!

У меня в глазах потемнело от негодования. Не только оттого, что придется погрузиться в эту черную, вонючую и холодную жижу, и притом переодеться не во что, ведь гимнастерка и штаны – это и моя одежда, и постель, а, вымазанная грязью, я не смогу даже влезть на свои нары. Самое возмутительное то, что мы – люди, рабочие, только что отработавшие свою смену в шахте, – отданы в полное распоряжение какому-то негодяю-уголовнику (самоохрана вербовалась исключительно из уголовников) и этот садист имеет над нами право жизни и смерти!

Все женщины легли. Молчание. Стою только я.

– Ложись! Кому говорю! Или...

– «...конвой применяет оружие без предупреждения. Понятно?» Эту «молитву» читают нам каждый день на разводе. Мне – все понятно. Но я не лягу. Вернее, лягу, лишь когда меня уложит пуля. Это понятно всем.

Вдруг – срывающийся детский голосок:

– Нет! Не смеешь ее убивать! Не смеешь!

Из грязи вскочила высокая тоненькая фигурка и ринулась под самое дуло винтовки, заслоняя меня собой. Храбрый Воробушек! Растрепанные волосы, развязавшийся платок, расстегнутая меховая жилетка – все это напоминало взъерошенные перышки воробья, кинувшегося на собаку.

Одна за другой повставали все женщины. Похоже было, что вторично они не подчинятся грозному рычанию конвоира. И конвоир это понял.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: