ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

мах. 3 балла] Соотнесите растения (1–6) с характерными для них видоизменениями побега (А–В).

Задания

Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2016-17 уч. год

Класс

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30

(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Главный признак, позволяющий отличить живое от неживого:

а) форма и окраска объекта;

б) рост и развитие во времени;

в) обмен веществ и превращение энергии;

г) разрушение объекта под действием окружающей среды.

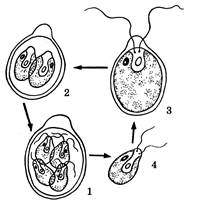

2.  Рисунок справа иллюстрирует пример проявления у

Рисунок справа иллюстрирует пример проявления у

организмов жизненного свойства:

а) обмен веществ;

б) размножение;

в) раздражимость;

г) движение.

3. Основная (элементарная) единица биологической систематики организмов:

а) вид;

б) класс;

в) отдел;

г) царство.

4. Наука, изучающая влияние на здоровье человека условий жизни и труда и разрабатывающая меры профилактики заболеваний:

а) гигиена;

б) анатомия;

в) медицина;

г) физиология.

5. В виде споры бактерия может выдерживать огромные механические, температурные и химические нагрузки. Тем не менее, установлено, что меньше всего бактерий встречается в высокогорной местности. Это можно объяснить тем, что в горах:

а) высока интенсивность ультрафиолетового излучения;

б) низкое содержание кислорода в воздухе;

в) высокая дневная температура;

г) низкая ночная температура.

6. Споры на пластинках плодового тела образуются у:

а) сморчка;

б) масленка;

в) мухомора;

г) подберезовика.

7. Наличие у грибов мицелия с большой площадью поверхности является приспособлением к:

а) фотосинтезу;

б) паразитическому образу жизни;

в) усваиванию крупных частиц пищи;

г) питанию путем всасывания растворенных веществ.

8.  В процессе анатомо-морфологического исследования структуры, обозначенной на рисунке цифрой «1», невозможно обнаружить:

В процессе анатомо-морфологического исследования структуры, обозначенной на рисунке цифрой «1», невозможно обнаружить:

а) чешуевидных листьев;

б) придаточных корней;

в) корневого чехлика;

г) зеленых листьев.

9. Голосеменное растение, имеющее мягкие,

светло-зеленые листья, которые сидят на

стебле пучками и опадают на зиму:

а) лиственница;

б) секвойя;

в) эфедра;

г) гинкго.

10. К растениям-паразитам относят:

а) омелу;

б) Петров крест;

в) раффлезию Арнольда;

г) все перечисленные растения.

11.  На рисунке показан агротехнический прием (А), который:

На рисунке показан агротехнический прием (А), который:

а) стимулирует образование корневых клубеньков у бобовых;

б) вызывает усиленный рост боковых побегов и ветвление основного стебля растения;

в) целесообразно применять вместо пасынкования для повышения урожайности томатов;

г) никогда не применяют при выращивании однолетников, принадлежащих к семейству сложноцветных.

12. Если в эпидермисе листа исследуемого цветкового растения отсутствуют устьица, то наиболее вероятно, что оно является обитателем:

а) водоема;

б) заливного луга;

в) сухого песчаного места;

г) умеренно влажного леса.

13. На рисунке представлены поперечные срезы органов растений А и Б

соответственно:

а) корней однодольного и двудольного;

б) стеблей двудольного и однодольного;

в) корня однодольного и стебля двудольного;

г) корня двудольного и стебля однодольного.

14.  Размножение этого растения можно успешно осуществить, с помощью посадочного материала, представленного на рисунке справа. Это растение:

Размножение этого растения можно успешно осуществить, с помощью посадочного материала, представленного на рисунке справа. Это растение:

а) лилия;

б) чеснок;

в) нарцисс;

г) гладиолус.

15.  Наибольший вред двудольному растению может принести удаление:

Наибольший вред двудольному растению может принести удаление:

а) центральной сердцевины;

б) пробкового камбия;

в) пробковой ткани;

г) коры.

16. На рисунке справа показан опыт, иллюстрирующий явление:

а) фотопериодизм;

б) фототропизм;

в) фототаксис;

г) фотонастия.

17.  Из кормовых объектов, используемых аквариумистами,

Из кормовых объектов, используемых аквариумистами,

к ракообразным относится:

а) мотыль;

б) артемия;

в) трубочник;

г) мучной червь.

18. Процесс дыхания у изображенного на рисунке справа

организма:

а) осуществляется специализированными органеллами;

б) осуществляется всей поверхностью тела;

в) осуществляется без участия кислорода;

г) не осуществляется, так как он живет в воде.

19. Диффузный тип нервной системы характерен для:

а) кишечнополостных;

б) членистоногих;

в) моллюсков;

г) иглокожих.

20.  У термитов большинство особей относится к кастам рабочих и солдат. Они не участвуют в размножении и являются:

У термитов большинство особей относится к кастам рабочих и солдат. Они не участвуют в размножении и являются:

а) гермафродитами;

б) бесполыми особями;

в) самцами и самками с недоразвитой половой системой;

г) партеногенетическими самками с недоразвитой половой системой.

21. На рисунке справа изображён поперечный срез:

а) пиявки;

б) аскариды;

в) бычьего цепня;

г) дождевого червя.

22. Ротовой аппарат насекомого, изображенный на рисунке справа:

а) грызущий;

а) грызущий;

б) колющий;

в) сосущий;

г) лижущий.

23. Среди перечисленных брюхоногих моллюсков не имеет раковины:

а) лужанка;

б) прудовик;

в) голый слизень;

г) виноградная улитка.

24.  На рисунке верное направление движения воды

На рисунке верное направление движения воды

через тело губки показывает стрелка:

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

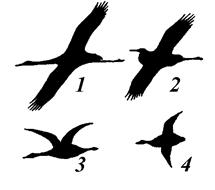

25. На рисунке справа представлены силуэты летящих птиц. Силуэт серой цапли представлен под номером:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

26. В Аргентине были обнаружены несколько хорошо сохранившихся скелетов

вымерших птиц, у которых на грудине отсутствовал киль. Наиболее вероятно,

что эти скелеты принадлежали:

а) наземным птицам, способным к коротким мощным полетам;

б) водным птицам, неспособным к полету;

в) насекомоядным летающим птицам;

г) наземным птицам, неспособным к полету.

27. В процессе эволюции щеки млекопитающих развились как:

а) результат особенностей строения черепа и, в частности, челюстей;

б) приспособление для собирания большого количества пищи;

в) приспособление для сосания молока;

г) приспособление для дыхания.

28. Неандертальцев относят к представителям:

а) предшественников человека;

б) древнейших людей;

в) древних людей;

г) ископаемым людям современного анатомического типа.

29. Исходя из представлений об уровневой организации биологических систем, белок гемоглобин следует отнести к уровню организации:

а) атомно-молекулярному;

б) тканевому;

в) органному;

г) системному.

30. Многообразие размеров и форм клеток организма человека на фоне общего плана строения, характерного для животных можно объяснить:

а) разнообразием химических элементов образующих их структуры;

б) разнообразием органических веществ, входящих в их состав;

в) спецификой выполняемых ими функций в многоклеточном организме;

г) спецификой размещения в структурах органов.

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Бактерии вызывают заболевания:

1) возвратный тиф;

2) сыпной тиф;

3) малярия;

4) туляремия;

5) гепатит.

а) 1, 3, 4;

б) 1, 3, 5;

в) 1, 2, 4;

г) 2, 4, 5;

д) 2, 3, 4, 5.

2.  Споры мхов служат для:

Споры мхов служат для:

1) размножения;

2) фотосинтеза;

3) симбиоза с грибами;

4) расселения;

5) образования гаметофита в цикле воспроизведения мхов.

а) 1, 2, 5;

б) 1, 3, 4;

в) 1, 4, 5;

г) 2, 3, 4;

д) 2, 3, 5.

3. Для хвойных растений характерны признаки:

1) наличие семенной кожуры;

2) образование плодов;

3) ветроопыление;

4) широкий спектр жизненных форм;

5) преобладание спорофита в жизненном цикле.

а) 1, 2, 4;

б) 1, 3, 5;

в) 1, 4, 5;

г) 2, 3, 4;

д) 2, 3, 5.

4. Плоды не образуются у:

1) папоротниковидных;

2) голосеменных;

3) покрытосеменных;

4) моховидных;

5) плауновидных.

а) только 1, 2, 4;

б) только 1, 3, 5;

в) только 2, 3, 4;

г) 1, 2, 4, 5;

д) 2, 3, 4, 5.

5. У растений семейства пасленовых (Solanaceae) встречаются листья:

1) простые цельные;

2) пальчатосложные;

3) непарноперистосложные;

4) сложные с прилистниками;

5) простые, рассеченные на разную глубину.

а) только 1, 2;

б) только 1, 5;

в) 1, 4, 5;

г) 2, 3, 4;

д) 2, 3, 5.

6. Для представителей царства Грибов характерны признаки:

1) структурный компонент клеточной стенки – хитин;

2) структурный компонент клеточной стенки – целлюлоза;

3) запасной продукт – гликоген;

4) запасной продукт – багрянковый крахмал;

5) наличие заднего жгутика у подвижных стадий.

а) 1, 4, 5;

б) 2, 3, 4;

в) 1, 3, 4;

г) 1, 3, 5;

д) 2, 3, 5.

7. Смена хозяев необходима для завершения жизненного цикла («от яйца до яйца»):

1) кошачьей двуустке;

2) острице;

3) чесоточному зудню;

4) трихинелле;

5) аскариде.

а) только 1, 2;

б) только 1, 4;

в) 1, 4, 5;

г) 2, 3, 4;

д) 2, 3, 5.

8. В процессе онтогенеза более одного способа дыхания используют:

1) майский жук;

2) стрекоза;

3) скорпион

4) прудовик

5) дафния.

а) только 1, 3;

б) только 1, 4;

в) только 2, 4;

г) 1, 2, 5;

д) 2, 3, 4.

9. Для осуществления газообмена всем животным необходимы:

1) диффузия;

2) органы дыхания;

3) красные кровяные тельца;

4) тонкие и влажные поверхности;

5) гемоглобин или другие дыхательные пигменты.

а) только 1, 3;

б) только 1, 4;

в) только 2, 4;

г) 1, 2, 5;

д) 2, 3, 4.

10.  Клыки всегда отсутствуют в зубной системе:

Клыки всегда отсутствуют в зубной системе:

1) хоботных;

2) парнокопытных;

3) грызунов;

4) непарнокопытных;

5) зайцеобразных.

а) 1, 2, 3;

б) 1, 3, 5;

в) 1, 4, 5;

г) 2, 4, 5;

д) 2, 3, 4.

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Плаунам для оплодотворения нужна вода.

2. Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от паразита.

3. Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света.

4. Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются.

5. Иглокожие, как и кишечнополостные, относятся к животным с радиальным типом симметрии.

6. Гельминтами называют всех червей, паразитирующих в организме животных и человека.

7. Взрослый овод питается кровью теплокровных животных, прежде всего, крупного рогатого скота.

8. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение.

9. У птиц хорошо развиты передний мозг и мозжечок.

10. У всех млекопитающих зубы дифференцированы.

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 6. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. [мах. 3 балла] На рисунке представлен продольный срез корня цветкового растения. Соотнесите цифры (1–6) с названием структур или зон корня, которые они обозначают:

| А – зона деления; Б – зона проведения; В – зона растяжения; Г – зона всасывания; Д – корневой чехлик; Е – корневой волосок. | |||||

| Условное обозначение | ||||||

| Структура/зона |

мах. 3 балла] Соотнесите растения (1–6) с характерными для них видоизменениями побега (А–В).

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| | |

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: