ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Оценка экологичности проекта

Нарушение экологического равновесия порождается несовершенством технологических решений и недостаточным уровнем технического развития.

В процессе проектирования необходимо учитывать материальный баланс и производить оценку экологичности проекта по правилам и нормам, руководствуясь законодательными документами. Объективным критерием оценки является ущерб, наносимый народному хозяйству и окружающей среде.

Рассчитывается ущерб трех видов:

- фактический ущерб, наносимый народному хозяйству в результате загрязнения окружающей среды;

- возможный ущерб, который мог бы быть в случае отсутствия

природоохранных мероприятий;

- предотвращенный ущерб - это разность между возможным и фактическим ущербами.

Базой для принятия решения в области охраны окружающей среды может служить информация, получаемая из анализа потоков материалов (баланс материалов) и энергии.

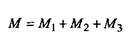

Материальный баланс основывается на законе сохранения массы (т.е. масса вещества, поступившая в систему, всегда равна сумме масс вещества, вышедшей из системы). Уравнение материального баланса:

(9.3)

(9.3)

где М е - масса вещества, входящего в систему;

М0 - масса вещества, остающегося в системе;

М ц - масса вещества, выходящего из системы, которая, имеет три ингредиента:

(9.4)

(9.4)

М1 - масса твердого вещества;

М2 - масса жидкого вещества;

М з - масса газообразного вещества.

Введем понятие скорости перемещения масс различных ингредиентов в системе:

|

(9.5)

|

(9.6)

(9.7)

(9.7)

Общее уравнение материального баланса имеет вид:

|

или

|

С учетом концентрации каждого из компонентов:

|

где Ст - объемный расход среды;

С - концентрация вещества и элемента, т.е. масса вещества или элемента в единице объема, индексы "1", "2", "3" обозначают соответственно твердую, жидкую, газообразную среду.

Возможны случаи, когда члены уравнения с индексом "О" все равны нулю, тогда мы имеем дело с не накапливающей системой. Если члены с индексом "и" равны нулю, то система только накапливает, но ничего не производит. Когда члены с индексом "н" поступают на вход системы, то система замкнута.

Простые на первый взгляд уравнения материального баланса позволяют достаточно эффективно решать сложные задачи. Согласно постановления правительства РФ № 632 от 28 августа 1992г., со всех предприятий взимаются платы за выбросы, сбросы и отходы в окружающую среду.

Плата определяется на основе инвентаризации всех источников, на основе аналитических замеров либо по утвержденным отраслевым методикам.

На основе инвентаризации (паспортизации) производится для атмосферных выбросов расчет ПДВ (предельно доступных выбросов), а для сбросов в водоемы - ПДС (предельно допустимых сбросов).

ПДВ и ПДС предполагают, что количество вредных веществ после выброса (сброса) в атмосферу и водоем будут соответствовать санитарным нормам, т.е. ПДК (предельно допустимой концентрации вредного вещества).

Значения ПДВ (г/с) для одиночного источника с круглым устьем при фоновых концентрациях Сф < ПДК определяется по формуле:

(9.8)

(9.8)

где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (для Сибири,4=200);

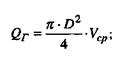

Q2 - расход газовоздушной смеси, м3/с, определяется по формуле:

(9.9)

(9.9)

где Vcp - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника, м/с;

D - диаметр устья источника, м;

Н - высота источника выбросов, м;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий, скорость оседания вредных веществ в атмосфере;

т, п - коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

ΔТ - разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, С;

η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (при перепаде высот менее 50 м на 1 км η =1);

ПДК - предельно допустимая концентрация выбрасываемого вредного вещества, мг/м3.

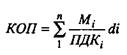

Объем выполняемой работы по контролю состояния воздушной среды определяется категорией опасности производства КОП:

(9.10)

(9.10)

где Мi - количество вещества выбрасываемого в атмосферу i-ro вредного вещества т/год;

ПДКi - предельно допустимая концентрация / -го вещества для жилой зоны, мг/м3;

di - относительный коэффициент опасности, принимается в зависимости от класса опасности вещества.

Таблица 9.5

| Класс опасности вещества | ||||

| di | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

При значении КОП< 103 - предприятие относится к 4 категории опасности, при КОП = 103-104 к третей, при КОП = 104-106 ко второй, при КОП >106 к первой.

В зависимости от КОП необходимо контролировать ряд параметров производства и проводить мероприятия, направленные на оздоровление воздушной среды.

Таблица 9.6

| № п/п | Перечень мероприятий, подлежащих контролю | Класс oопасности предприятия | |||

| I | П | Ш | ГУ | ||

| 1. | Сведения о залповых выбросах | + | + | - | - |

| 2. | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях | + | + | + | - |

| 3. | План мероприятий по снижению выбросов с целью достижения ПДВ | + | + | - | - |

| 4. | Контроль за соблюдением нормативов ПДВ: на источниках выбросов на контрольных точках | + + | + | + | - |

На основании расчетов для каждого выпуска сточных вод устанавливаются предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ

(9.11)

(9.11)

где q - максимальный расход сточных вод, м3/ч;

Спдк - допустимая концентрация загрязняющих веществ, г/м3.

(9.12)

(9.12)

где СПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водотока, г/м3;

Сф - фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке, г/м3, выше выпуска сточных вод;

п - кратность общего разбавления.

Значение базовых нормативов за выбросы и размещения отходов приведены в табл. 9.7, 9.8, 9.9.

Проведя анализ и оценку экологической части проекта, необходимо дать технические решения по ликвидации влияния антропогенных воздействий на природу. (Это может быть перевод автомобилей на газовое топливо, применение нейтрализаторов, фильтров очистных устройств, оборотное водоснабжение и т.д.).

Таблица 9.7

Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Нормативные платы за выброс 1т загрязняющего вещества, руб | |

| ПДВ | Свыше ПДВ | ||

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. | Азота двуокись (NO2) Азота окись (NO) Акролеин Аммиак Ангидрид серный (SОз) Ангидрид сернистый (SO3) Ацетон Бензапирен (3,4 бензапирен) Бензин (малосернистый в пересчете на углерод) Бензол Взвешенные вещества, прочие нетоксичные органические и неорганические соединения Водород хлористый (соляная кислота) Гексан Золы углей Керосин Кислота азотная Кислота серная Марганец и его соединения Пыль неорганическая, содержащая (SiO2) Соединения ртути Сажа Свинец и его соединения Тетраэтилсвинец Толуол Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары жидких топлив) Углерода окись Фенол Формальдегид Хлор | 0,4 |

Таблица 9.8

Базовые нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив платы за сброс 1т, руб | |

| ПДС | Свыше ПДС | ||

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Азот амонитный Азот нитратный Азот нитритный Аммиак Ацетон Бензол Взвешенные вещества к фону Железо общее Ксилол |

Таблица 9.9

Базовые нормативы платы за размещение отходов

| Виды отходов | Единицы измерений | Нормативы платы за размещение 1т отходов в пределах установленных лимитов, руб |

| Методические отходы: -добывающая промышленность -перерабатывающая промышленность Токсичные отходы: I класс токсичности II класс токсичности III класс токсичности IV класс токсичности | т м3 т т т т | 21,5 |

Примечание: При использовании значений базовых нормативов платы за выбросы и размещение загрязняющих веществ (Табл. 9.7- 9.9), необходимо учитывать поправочный коэффициент k = 110,92 на который нужно умножить значение норматива, приведенное в таблице.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: