ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГРАФИКА

Рус.: поэтическая графика, визуальные формы текста; англ.: forms of visualization; нем.: Grafik der Poesie; франц.: forms visuelles.

Цели изучения поэтической графики,— Функции графических средств,— Пунктуационные приемы,— Перемена шрифта и начертания букв. Курсив,— Индивидуальные авторские знаки,— «Говорящие пустоты»: от пропуска слова к белой странице,— Традиционные и нетрадиционные приемы оформления прозаического и стихотворного текстов,— Графический образ документа и его роль в произведении,— Твердые графические формы и современные опыты визуальной литературы.

Литературное произведение представляет собой художественную речь, материализованную в письменных знаках. Изучение состава их знаков, их функций и способов их применения, т. е. поэтической графики, является одним из условий научного анализа художественного текста. Графические знаки (к числу которых относятся не только буквы и пунктуационные знаки, но, к примеру, и междустрофные пробелы в стихотворных произведениях) в совокупности представляют его графическую форму, созданию которой автор мог уделить особое внимание. Поэтому при анализе художественного произведения необходимо учитывать возможность сознательного, преднамеренного отбора графических средств и приемов их композиции.

Использование разных элементов графической формы текста обычно подчинено существующей традиции. Например, совокупность букв, составляющих письменное слово, соответствует совокупности звуков, составляющих слово устное. Знаки пунктуации помогают распознать интонационное и синтаксическое строение речи. Однако, во-первых, в художественной литературе совокупность и порядок традиционных графических знаков могут иметь дополнительные функции. А во-вторых, авторы литературных произведений вправе прибегать к любым графическим средствам, в том числе и нетрадиционным. Так, графической форме текста может быть придан особый семантический статус. Семантика элементов графического уровня в структуре текста может вступать в разные отношения с семантикой элементов других уровней: дублировать ее, корректировать ее, противопоставляться ей, даже ее отменять. Последнее встречается в твердых графических формах.

Э. По в сонете «Загадка», приводя чужое мнение, писал о бессмысленности сочинения произведений в этом жанре, однако намекал, что этот его сонет все же имеет смысл: он хранит «милые имена». И внимательный читатель обнаружит, что стихотворение Э. По является не только сонетом, но и лабиринтом (так называют жанр визуальной поэзии, в образцах которого буквы разных горизонтальных строк складываются в дополнительную строку, имеющую вид причудливой линии или геометрической фигуры). Первая буква первой строки, вторая буква второй, и т. д.— образуют имя адресата Sarah Anna Lewis. Авторы, таким образом, могут вносить в произведение дополнительный смысл с помощью графических среда и иногда этот смысл — главный.

Традиция закрепляет в литературе за каждым письменным знаком определенную функцию, но поэтический эксперимент способен их разъединить. Так, функцию интонационной разметки текста иногда приобретают оригинальные авторские знаки (таков выражающий долготу тактовых пауз повторяющийся знак «А» в стихотворении «Лето в Белоруссии» у поэта-конструктивиста А.П. Квятковского[1]). И наоборот, привычные для читателей знаки, случается, приобретают необычную функцию, например изобразительную:

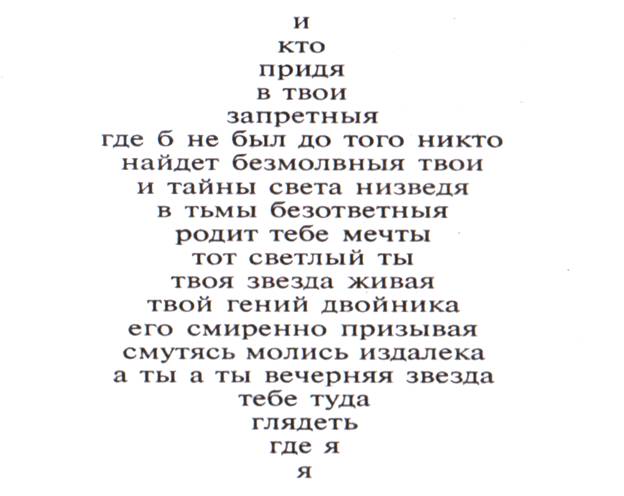

Эта словесно-визуальная композиция была представлена в поэтическом сборнике А. Вознесенского «Тень звука», в цикле «Изопы» В предисловии к циклу его создатель расшифровал «изопы» как «изобразительную поэзию» и указал причину обращения к визуальной форме: «Поэт мыслит образами. И, не оформясь еще в слова, в сознании возникают изообразы стиха. <...> Мне тоже захотелось порисовать словами, превратить словесную метафору в графически зримую. Я попытался графически дать некоторые стихи, которые в этой книжке набраны и обычным способом. Может, читателю будет интересно увидеть, как создавались они в авторском сознании...»[2].

Анализ графической формы текста — не только установление факта следования традиции или отступления от нее. Он предполагает описание состава графических элементов (буквы, цифры, знаки пунктуации и др.), которые использовал писатель, а также определение границ визуального приема (оригинальная графическая форма может быть заключена в отдельную строку, в абзац или строфу, может охватывать главу произведения или весь его текст).

Общепринятые графические символы по разным причинам могут не использоваться. Так, С.А. Есенин иногда избегал использовать знаки препинания в текстах стихотворений. А.М. Горький часто придавал пунктуационным знакам неожиданные функции. В повести «В людях» он применяет дефис, сопутствующий повтору букв, для передачи интонационного растяжения звуков («Ро-обэр», «ш-што», «му-учители», «аз-зияты»), а также апостроф — для указания на дефект дикции персонажа, пропуск сонорного согласного («Смотри, я помо'юсь богу, так он сде'ает тебе очень п'охо», гл. X). (В «Войне и мире» Толстого — такое же графическое представление речи Денисова.) В повести Горького есть и другая примета индивидуального стиля — использование знака тире после служебных слов в тех случаях, когда фраза отклоняется от нормы синтаксически (эллипс) или интонационно (долгая пауза перед переменой тона): «Попьем чайку, а то — жарко...» (гл. III); «Привяжутся, как клопы, и — шабаш! Даже — куда там клопы?» (гл. VI); «Измазалась я вся, а — в гости одета!» (гл. X).

В произведениях XX в. можно наблюдать и отсутствие пунктуации как графический сигнал особой формы психологического анализа. Это характерно как для лирической поэзии, так и для образцов прозы, в которых в чистом виде представлен «поток сознания» персонажа. Одним из первых прозаиков, использовавших отсутствие пунктуации как прием, был Джеймс Джойс, автор романа «Улисс»: «Рука его искавшая куда же я девал нащупала в заднем кармане мыло надо зайти за лосьоном теплое приставшее к бумаге» (гл. 8, пер. Н. Л. Дарузес).

Строя текст из стандартных графических знаков, писатели нередко применяют дополнительные приемы для визуального выделения некоторых его составляющих, от букв и слов до целых глав. В числе этих приемов — игра со шрифтами, со способами начертания букв. Русские футуристы (А.Е. Крученых, В.В. Каменский И.М. Зданевич и др.) часто прибегали к перемене шрифта в отдельном тексте, а также к цветовому выделению букв и слов. Современный прозаик Б. Акунин в детективном романе «Смерть Ахиллеса» использовал перемену шрифта в качестве средства композиционной маркировки: первая часть романа, в которой описаны действия сыщика Фандорина, набрана одним шрифтом, вторая часть, повествующая о жизни наемного убийцы Ахимаса, — другим. А третья, начинающаяся со сцены встречи этих персонажей,— двумя шрифтами попеременно (так как попеременно следуют абзацы посвященные описанию действий и мыслей сыщика и убийцы).

Традиционным средством выделения слов, фрагментов текста является курсив. Например, Пушкин в «Евгении Онегине» часто обозначает им отношение слова к определенной стилистической сфере, реже — к речи определенного персонажа. В стихе «Когда простой продукт имеет...» курсив выделяет экономический термин, а в стихе «В салазки жучку посадив...» — просторечие. В строках «Но панталоны, фрак, жилет, // Всех этих слов на русском нет...» — подчеркивает те варваризмы, которые невозможно продублировать словами родного языка. «Monsieur прогнали со двора...» — и воспроизведение «иноплеменного слова (из числа тех, которые можно продублировать), и намек на французское произношение слова.

Нередко в литературе встречаются индивидуальные авторские знаки. К ним относят и стандартные знаки с необычной функцией и нововведенные графические символы. В ряду первых — упомянутый выше знак тире после служебных слов в текстах Горького. К тому же ряду относятся многие пушкинские знаки: это, например, и римские цифры для обозначения «пропущенных» строф в «Евгении Онегине», и ряды точек (не многоточия!) в конце элегии «Осень», которые провоцируют читателя к самостоятельному развитию темы.

К числу оригинальных авторских символов относятся знаки с иероглифической функцией, которыми так богата литература авангарда. В 1971 г. английский поэт Д.Дж. Энрайт создает стихотворение «The Typewriter Revolution» («Революция пишущей машинки»), стиль которого во многом предопределил графические приемы выражения англоязычного молодежного сленга, а затем и сленга компьютерного. При наборе текста на машинке автор превращал привычные слова в неологизмы, но главное — использовал большинство клавиш с дополнительными знаками, и его строки приобрели такой вид: «U 2 can b a // Tepot» («Ты тоже можешь быть // Поэтом»), «С! *** stares and /// strips» («Гляди-ка, три звезды и три нашивки»), «All nem r =» («Все люди равны»), В этом стихотворении широко представлены средства омонимии, графические каламбуры. Слова устной речи отображены не только буквами английского алфавита («u» означает «you», «b» означает «bе», «с» — «see», а «r» — «аrе»), но также цифрами («2» читается [tu:], но означает не «two» — два, и «too» — тоже), математическими знаками («=» означает «equal» — равны) и прочими символами (знаки «***» и «///» проясняют значение следующих за ними слов: «stares» — это «stars», т. е. звезды, а «strips» — это «stripes», не просто полоски, а нашивки на военной униформе).

В XX в. поэты-авангардисты в ряд графических символов ввели пустое пространство печатного листа. Прежде всего говорящие пустоты осознавались как пропуски определенных слов. Пушкин, еще раз напомним, завершил «Осень» рядами точек, и этот факт можно трактовать по-разному. А Маяковский завершил вводную главку поэмы «Про это» так: «Имя / этой / теме: //.....!» Слово «любовь» подсказано, помимо общего содержания произведения, необходимостью подбора рифмы, так как вышеприведенные строки следовало зарифмовать с двумя предшествующими: «Эта тема день истемнила, в темень // колотись — велела — строчками лбов». В этой поэме автор использовал еще один графический прием: внутри каждой главки на полях страниц он поместил своеобразный комментарий (ср. с аналогичным приемом в «Балладе о старом мореходе» С.Т. Колриджа).

Еще дальше по пути эксперимента с пропуском слов зашел Велемир Хлебников, создав моностих из одних знаков препинания. До логического предела использование «пустот» еще в 1915 г. довел эгофутурист Василиск Гнедов. Он создал «Поэму конца», в тексте которой, кроме единственного рамочного элемента (самого заглавия), ничего не было. Чистое пространство листа оказалось предельно многозначным: каждый читатель поэмы может самостоятельно заполнять ее пустоту смыслом и формами. Итальянский литературовед У. Эко отметил в подобных действиях авангардистов разрушительное начало: «Авангард не останавливается: разрушает образ, отменяет образ, доходит до абстракции, до безобразности, до чистого холста, до дырки в холсте, до сожженного холста; в архитектуре требования минимализма приводят <...> к параллелепипеду; в литературе — <...> к немоте, к белой странице»[3]. «Поэма конца» В. Гнедова показывает, что областью применения графического приема могут быть не только отдельные слова или фразы, но и текст в целом.

Некоторые традиционные графические формы подчиняют себе внешнюю организацию всех литературных произведений. Любой прозаический текст поделен на абзацы. Во многих стихотворных произведениях мы встречаем строфическую организацию текста. Прочие формы внешнего упорядочивания прозаического или стихотворного текста — отступления от соответствующей традиции: поэтесса начала XX века М.М. Шкапская придавала своим стихам графический вид прозы (таковы, например, многие произведения, вошедшие в состав ее книги стихов «Mater dolorosa»), а символист А.Белый часто оформлял прозаические тексты или отдельные их части так, как оформляют стихи (это проявляется в его ранних «симфониях», в которых прозаические абзацы стремятся уравняться в объеме, стать «строфоподобными»). Знаменитая «лесенка» Маяковского относится к числу таких авангардных приемов: графическим членением одного стиха на несколько строк поэт указывал на его конкретный, не поддающийся произволу чтеца интонационный узор.

К особым визуальным формам относят отдельные образцы текста в тексте. Этот композиционно-речевой прием, с помощью которого автор отделяет от текста (речи) повествователя текст (речь) одного из персонажей, бывает графически подчеркнут в том случае, если, по словам Б.В. Томашевского, «сообщая о документе, автор хочет дать и зрительное представление о нем»[4]. К приему создания графического образа документа регулярно прибегают авторы приключенческих романов. В романе Ж. Верна «Дети капитана Гранта» представлены обрывки разноязычных вариантов послании исчезнувшего капитана, на поиски которого отправляются герои. Графическое представление читателю этих обрывочных записей оказывается для автора чрезвычайно важным, потому что вокруг толкований этого послания строится сюжет произведения.

Наконец, исследованию подлежат факты использования писателями рисунков и прочих форм художественной графики в собственных сочинениях. В «Войне и мире» (т. 3, ч. 2, гл. XIX) Л.Н. Толстой, не удовлетворяясь словесным описанием того, где в действительности располагались русские и французские войска к началу сражения при Бородине, дублирует это описание собственноручно нарисованным планом сражения. А. Конан-Дойль в новелле «Пляшущие человечки» изображает символические фигурки людей в причудливых позах, чтобы читатель поверил в возможность применения этих символов в качестве секретного кода. В повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», с одной стороны, авторские рисунки иллюстрируют текст, с другой — в тексте даны комментарии к отдельным авторским рисункам (рисунок шляпы, или удава, проглотившего слона). В каждом из этих примеров художественная графика является неотъемлемой частью литературного текста. Очень часто графическую форму будущей книги определяют не только авторы, но и издатели. Графика текста представляет интерес не только для литературоведения, но и для книговедения.

Из единичных отступлений от установившихся традиций постепенно вырастают новые традиции, формируются новые жанры визуальной литературы. В эпоху поздней античности и в средние века так образовывались твердые графические формы. К их числу относятся акростих, анаграмма, полиндром, фигурный стих.

Акростих (гр. akrostichis— краестишие, устаревшие русские термины — началострочие, краеграние) — это графический композиционный прием, распространяющийся на весь стихотворный текст, при котором начальные буквы строк (реже слоги или слова) складываются в осмысленную фразу. Складывающиеся из вертикального ряда букв слова могут либо являться сентенцией, не имеющей прямого отношения к смыслу горизонтального текста, либо указывать на автора или адресата произведения, наконец, служить смысловым пополнением к тексту. В последнем случае горизонталь и вертикаль могут соотноситься как загадка и отгадка. Примеры такого соотношения встречаются в творчестве Г.Р. Державина:

Родясь от пламени, на небо возвышаюсь;

Оттуда на землю водою возвращаюсь!

С земли меня влечет планет всех князь к звездам;

А без меня тоска смертельная цветам.

Некоторые акростихи по сути являются литературными безделушками. Но отдельные примеры словесного трюкачества не умаляют важности жанра в целом, ведь с помощью формы акростиха многие поэты тайно указывали на свое авторское право или прятали острую мысль от цензурных нападок. Изобретателем этого жанра считают древнего сицилийского поэта Эпихарма (VI—V вв. до н. э.). Акростих пережил несколько пиков популярности, в том числе в эпоху поздней античности, а затем Возрождения. В русской литературе к жанру часто обращались стихотворцы XVIII века, позднее — символисты и другие поэты Серебряного века. Кроме традиционной формы акростиха, в европейской поэзии существуют и другие, родственные ей формы: акростих «обращенный» (читаемый по вертикали, но снизу вверх), мезостих (зашифрованные слова складываются из срединных букв каждой строки), телестих (слова складываются из последних букв строк) и лабиринт (вышеупомянутый сонет Э.По «Загадка»), Встречаются также — но значительно реже — образцы акропрозы (таков последний абзац англоязычного рассказа В. Набокова «The Vane Sisters» («Сестры Вэйн»); в нем упомянуты акростихи, что служит подсказкой: начальные буквы слов абзаца складываются в послание героини).

Анаграмма (от гр. anagrammatismos — перестановка букв) — прием подбора словесной конструкции (слова, словосочетания, фразы), которая при перестановке составляющих ее букв превращается в другую, подразумеваемую автором словесную конструкцию. Историческая традиция приписывает изобретение анаграммы античному поэту Пикофрону Халкидскому (III в. до н. э.), который, по словам Иштвана Рат-Вега, прославился тем, что «из имени царя Птолемея (Ptolemaios) <...> составил слова Аро Melitos (из меда), а буквы царицыного имени Арсиноя (Arsinoe) переставил таким образом, что получилось lon Eras (фиалка Геры)»[5]. В отличие от акростиха анаграмма до сих пор не оформилась как самостоятельный литературный жанр, прежде всего потому, что примеры распространение ее как графического приема на весь текст произведения единичны. Но это и придает им особую ценность. Так, изящный образец стихотворения-анаграммы создал современный поэт Д.Авалиани. В его четверостишии четные строки являются анаграммами предшествующих нечетных:

Аз есмь строка, живу я, мерой остр.

За семь морей ростка я вижу рост.

Я в мире — сирота.

Я в Риме — Ариост.

Чаще анаграммы используются литераторами в качестве авторских псевдонимов: Харитон Макентин — Антиох Кантемир, Alcofribas Nasier — Francois Rabelais (Алькофрибас Назье — Франсуа Рабле), Pierre de Ronsard — Rose de Pindare (Пьер де Ронсар — Роза Пиндара).

Одним из видов анаграммы является палиндром (гр. palindromos назад бегущий, русский термин — перевертень). Это прием подбора словесной конструкции, допускающей одновременно и традиционное «прямое» (в европейской литературе — слева направо), и «обращенное» (справа налево) прочтение одной и той же осмысленной фразы. Например, одинаково с начала и с конца читается моностих А. Вознесенского «А луна канула», заглавие его книги стихов «Аксиома самоиска» (1990). Палиндром — это абсолютное проявление симметрии в литературе. Симметрия не только придает палиндрому гармоничный графический вид, но и определяет его благозвучие из-за удвоения букв возникают звуковые повторы при чтении. Большинство палиндромов — моностихи, поэтому многим образцам жанра свойственна афористичность. Существуют и многострочные опыты палиндромов, однако редкие из них содержат осмысленные фразы и не содержат при этом «случайных» неологизмов (образовавшихся вследствие несовершенства техники поэта-палиндромиста). Таким исключением является палиндром В. В. Набокова «Казак», но и в нем все-таки ощущается искусственность представленного микросюжета:

Я ел мясо лося, млея.

Рвал Эол алоэ, лавр.

Те ему: «Шш — Ишь, умеет

Рвать!» Он им: «Я — Минотавр!»

К известным образцам стихотворений-палиндромов относятся менее удачные «Перевертень» Вел. Хлебникова, «Город энергий вигре не дорог...» И. Сельвинского, палиндромы В. Брюсова. Хлебникову принадлежит и первая русская палиндромическая поэма «Разин» (1920).

Палиндром приобрел в европейской литературе широкую популярность в эпоху барокко, хотя был изобретен римским поэтом Порфирием Оптацианом в IV в. н. э. и регулярно использовался уже в текстах латинского средневековья. В XVII веке «рачий стих» (так его тогда называли) восприняла как «книжный» жанр русская поэзия. Но расцвет русских палиндромов пришелся на период модернизма. На протяжении XX века отечественная поэзия опробовала разные формы палиндромов. Кроме распространенного буквенного палиндрома существуют: слоговой, словесный и строчный (с начала и с конца читаются соответствующие единицы текста). Существует также форма, приближающаяся к фигурному стиху,— «магический квадрат», или суперпалиндром. Так в средние века называли прием размещения слов палиндромической фразы в виде квадрата, в результате применения которого линейная симметрия превращалась в плоскостную, а фразу можно было читать, двигаясь уже не в двух, а в четырех направлениях (из левого верхнего угла — вниз или вправо, из правого нижнего — вверх или влево):

S А Т О R

A R Е Р О

TENET

OPERA

ROTAS

Этой искусственной фразе («Сеятель Арепо держит в деле колеса») придавался особый магический смысл, и знахари пользовались ею как заговором от различных недугов.

Если акростиху, анаграмме и палиндрому на ранних этапах европейской истории приписывали магические свойства, то фигурный стих изначально осознавался как жанр «книжной» поэзии, поскольку мог быть правильно воспринят только визуально. Жанр возник в эпоху античности в александрийской поэзии, представители которой пытались складывать стихи в различные геометрические фигуры, воспроизводить текстом форму какого-либо предмета. Позднее к фигурному стиху обращались поэты эпохи барокко, а затем и поэты-модернисты (те и другие отдавали дань формальному совершенству текста). Первые образцы фигурных стихов в русской поэзии создал Симеон Полоцкий. В лирике XVIII—XIX вв. обращения к этому жанру единичны (А. Сумароков, Г. Державин, А. Апухтин). Фигурные стихи популяризируют поэты Серебряного века (Э. Мартов, В. Брюсов), а потом их активно используют стихотворцы, в творчестве которых сказалось влияние модернистских и авангардистских традиций (С. Третьяков, С. Кирсанов, А. Вознесенский). В XX в. к фигурному стиху обращаются видные представители поэзии европейского модернизма (Г. Аполлинер, К. Моргенштерн и др.).

Фигурный стих дает наглядное представление о том предмете, который описан в тексте словами, можно сказать, предлагает читателю-зрителю графический дубликат словесного образа. Например, поэт начала XX в. И. С. Рукавишников текст собственного стихотворения о звезде и оформил в виде звезды:

Если в этом фигурном стихе и в подобных ему произведениях функция графического образа вторична, то в авангардистских образцах визуальной поэзии — в творчестве поэтов первой половины XX в. В. Каменского[6], К. Моргенштерна, Э.Э. Каммингса, в немецкоязычной «конкрет-поэзии» 1950-х гг., в экспериментальном творчестве современных авангардистов В. Барского, Д. Авалиани, А. Горнона, Р. Никоновой, С. Сигея — формы графической композиции самоценны. Они уже не принадлежат исключительно литературе, а представляют новый вид творчества, в котором словесный ряд литературы равен предметному ряду изобразительного искусства. Такова, например, визуальная композиция Вилена Барского «Несжатая полоса», фрагмент которой приведен ниже. Известное стихотворение Некрасова подвергнуто графической коррекции: поэт-авангардист (с художественным образованием) имитирует брак при типографском наборе текста и тем самым меняет смысл произведения, ведь единственной «несжатой полоской» в тексте Барского оказывается стих с популярной цитатой:

Очевидно, что рассматривать произведение Барского вне его графической формы не имеет смысла. Этот пример, как и все прочие образцы «литературы для глаз», показывает, что при использовании писателем любого средства визуализации текста его графические элементы получают дополнительную конструктивную функцию. Особенно важным оказывается изучение поэтической графики в тех случаях, когда знаки текста приобретают семантическую двойственность.

Литература

Бирюков С. Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.,1994.

Бубнов А. В. Палиндромия с точки зрения...: Самая объемная книга о русском палиндроме. Курск, СПб., 1998.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., 1972.

Рат-Вег И. Комедия книги/Пер. с венг. М., 1982.

Сумаруков Г. В. Затаенное имя: Тайнопись в «Слове о полку Игореве», М., 1997.

Шульговский Н. Прикладное стихосложение. Л., 1929.

Bergeson H.W. Palindromes and Anagrams. N.-Y., 1973.

Janecek J. The Look of Russian Literature: avant-garde visual experiments, 1900—1930, Princeton, 1984.

[1] См.: Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х— 1925-го годов в комментариях. М., 1993. С. 20.

[2] Вознесенский А. А. Тень звука. М., 1970. С. 156—157.

[3] Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 461.

[4] Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1995. С. 100.

[5] Рат-Вег И. Король анаграмм // Рат-Вег И. Комедия книги. М., 1982. С. 441.

[6] См. разбор визуальной композиции Каменского «Константинополь» в кн.: Гаспаров М. JI. Указ. соч. С. 28—29.

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| Часть первая. Дракон-одиночка | | | Построение эквивалентного крыла |

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: