ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ. 33 страница

Свойство компенсации одних способностей при помощи развития других открывает неисчерпаемые возможности перед каждым человеком, раздвигая границы выбора профессии и совершенствования в ней.

В целом качественная характеристика способностей позволяет ответить на вопрос, в какой сфере трудовой деятельности (конструкторской, педагогической, экономической, спортивной и др.) человеку легче найти себя, обнаружить большие успехи и достижения. Тем самым качественная характеристика способностей неразрывно связана с характеристикой количественной. Выяснив, какие конкретно-психологические качества отвечают требованиям данной деятельности, можно ответить на вопрос, в большей или меньшей степени они развиты у человека по сравнению с его товарищами по работе и учебе.

Количественная характеристика способностей. Проблема количественных измерений способностей имеет большую историю в психологии. Еще в конце XIX — начале XX в. ряд психологов (Кеттел, Термен, Спирмен и др.) под влиянием требований, вызванных необходимостью осуществлять профессиональный отбор для массовых специальностей, выступили с предложением выявлять уровень способностей обучающихся. Тем самым предполагалось, что будет установлено ранговое место личности и ее пригодность к той или иной трудовой деятельности, к обучению в высших учебных заведениях, к получению командных постов в производстве, армии и общественной жизни.

В качестве способа измерения способностей тогда же стали использоваться тесты умственной одаренности. С их помощью в ряде стран (США, Великобритания и др.) осуществляется определение способностей и производится сортировка учащихся в школах, замещение офицерских постов в армии, руководящих должностей в промышленности и т.д. В Великобритании, например, по результатам тестирования производят зачисление в так называемые грамматические школы, дающие право на поступление в университет.

По содержанию тесты умственной одаренности представляют собой ряд вопросов или задач, успешность решения которых (с учетом затраченного времени) исчисляется в сумме баллов или очков. Вот, к примеру, тест, используемый в английской школе для выяснения умственных способностей одиннадцатилетних детей. Испытуемому задают вопрос: «Петр выше Джеймса, Эдвард ниже Петра. Кто выше всех?» - предлагают подчеркнуть нужный ответ: «1) Петр; 2) Эдвард; 3) Джеймс; 4) не могу сказать». Другой

тест: испытуемый должен из пяти слов выбрать одно, наиболее непохожее на все остальные: «красный, зеленый, голубой, мокрый, желтый»; «или, но, если, сейчас, хотя» и т.п. Обычно тесты сводятся в батарею тестов, нарастающих по сложности. Среди тестов могут быть не только словесные (вербальные) испытания, но и всевозможные «лабиринты», «головоломки» и т.д.

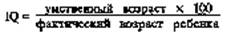

После того как дети закончили решать батарею тестов, результаты подсчитывают стандартизированным путем, т.е. подсчитывают количество очков, которые набрал каждый испытуемый. Это дает возможность определить так называемый коэффициент умственной одаренности (IQ). При определении исходят из того, к примеру, что средняя сумма очков для детей одиннадцати с половиной лет должна приближаться к 120. Отсюда делается вывод, что любой ребенок, набравший 120 очков, имеет умственный возраст одиннадцати с половиной лет. На этом основании вычисляется коэффициент умственной одаренности:

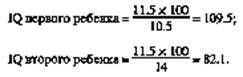

Если бы, например, в результате тестирования одну и ту же сумму очков (120) набрали два ребенка (десяти с половиной и четырнадцати лет) и, таким образом, умственный возраст каждого был бы приравнен к одиннадцати с половиной годам, то коэффициент умственной одаренности детей был бы вычислен следующим образом:

Коэффициент умственной одаренности выявляет количественную характеристику способностей, якобы, некую неизменную, всестороннюю умственную одаренность, или общий интеллект (general intelligence).

Однако научный психологический анализ обнаруживает, что этот коэффициент умственной одаренности является фикцией. В действительности описанная выше сумма приемов выявляет не интеллектуальные способности человека, а наличие у него тех или иных сведений, умений и навыков, с которыми, как уже было подчеркнуто, не следует смешивать способности. Динамика приобретения знаний и навыков, составляющая сущность способностей, остается при этом невыявленной. К тому же очевидно, что наилучшие результаты обнаружит учащийся, который был специально подготовлен учителями, репетиторами или родителями. А это уже зависит от экономического положения семьи.

Из этого не следует, что количественная характеристика и из,-мерение способностей невозможны и что использование различных диагностических тестов заведомо нежелательно. Задача выявления уровня способностей остается актуальной и при отборе детей, чьи умственные способности вследствие врожденных пороков развития мозга не позволяют учиться в обычной школе, и при отборе самых способных к математике детей для обучения в специализированной школе, и при отборе летчиков и космонавтов, и т.д. И в этом смысле не могут вызывать возражения ни короткие испытания, ни попытки количественно выразить их результаты.

Критикуя использование тестов умственной одаренности, выдающийся психолог Л.С. Выготский указывал, что если ребенок не решает предложенной ему задачи, то этот факт сам по себе еще ничего не говорит о его способностях. Это может свидетельствовать, например, и о том, что ребенок не имеет соответствующих знаний и умений и поэтому не может найти нужное решение самостоятельно. Однако умственное развитие ребенка происходит не само собой, а в процессе обучения, т.е. в постоянном общении со взрослыми. Поэтому-то, что ребенок пока еще не может сделать сам, он может сделать с помощью взрослого. А следовательно, завтра он сумеет научиться работать самостоятельно. Исходя из этого, Л.С. Выготский предложил не ограничиваться простым однократным исследованием, а производить исследование дважды. Первый раз выясняя, как ребенок решает задачу самостоятельно, а второй — как решает с помощью взрослого. Не оценка самостоятельного решения задачи, а расхождение между результатами самостоятельного решения и решения с помощью взрослого становится важной составной частью общей оценки способностей ребенка. И если ребенок не сумеет решить задачу, посильную для его сверстников, ни самостоятельно, ни с помощью взрослых, тогда есть основания говорить о недостаточно высоком уровне его способностей. Описанный выше путь выявления уровня способностей был обозначен Л.С. Выготским как метод определения зоны ближайшего развития.

Способности не существуют вне конкретной деятельности человека, а формирование их проходит в процессе обучения и воспитания. Итак, самый верный путь определения способностей — это выявление динамики успехов ребенка в процессе обучения. Наблюдая за тем, как с помощью взрослых ребенок приобретает знания и умения, как по-разному принимает эту помощь (одни, получив ее, тем не менее продвигаются весьма медленно, другие в тех же условиях показывают заметные успехи), можно делать обоснованные выводы о величине, силе и слабости способностей. Если в психологических тестах, составленных в соответствии со строгими научными требованиями, удастся смоделировать важнейшие условия развития человека и уловить динамику приобретения знаний и умений, то такие испытания позволят достаточно быстро измерять и выражать количественно уровень способностей человека и тем самым оказывать помощь практике.

2. Структура Деятельность (трудовая, учебная спортивная и т.п.), способностей которой овладевает человек, предъявляет высокие требования к его психологическим качествам (особенностям интеллекта, эмоционально-волевой сфере, сенсомото-рике). Этим требованиям не может удовлетворить одно какое-либо качество, даже если оно достигло очень высокого уровня развития. Мнение, что одно отдельно взятое психическое свойство может обеспечить высокую продуктивность деятельности, выступить как эквивалент всех способностей, лишено научной достоверности. Способности представляют собой совокупность психических качеств, имеющих сложную структуру.

Способности и деятельность. Структура совокупности психических качеств, которая выступает как способность, в конечном счете определяется требованиями конкретной деятельности и является различной для разных видов деятельности.

Так, структура математических способностей, по имеющимся данным, включает ряд частных способностей: способность к обобщению математического материала, способность к свертыванию процесса математического рассуждения и соответствующих математических действий (многозвеньевая последовательность рассуждений заменяется короткой связью, вплоть до почти непосредственной связи между восприятием задачи и ее результатом), способность обратимости мыслительного процесса (т.е. способность к легкому переходу от прямого к обратному движению мысли), гибкость мыслительных процессов при решении математических задач и др. Структура литературных способностей предполагает высокий уровень развития эстетических чувств, наличие ярких наглядных образов памяти, чувство языка, богатую фантазию, глубокий интерес к психологии людей, потребность в самовыражении и др. Специфический характер имеет строение музыкальных, педагогических, конструкторских, медицинских способностей и многих других. Даже если принимать во внимание широкие возможности компенсации и замены одних компонентов другими, знание специфической структуры профессиональных специальных способностей чрезвычайно важно для педагога, призванного учитывать способности в процессе обучения и в случаях их отсутствия при недостаточной выраженности формировать необходимые качества для личности ребенка.

Среди свойств и особенностей личности, образующих структуру конкретных способностей, некоторые занимают ведущее положение, некоторые — вспомогательное. Так, в структуре педагогических способностей ведущими качествами будут педагогический такт, наблюдательность, любовь к детям, сочетаемая с высокой требовательностью к ним, потребность в передаче знаний, комплекс организаторских способностей, входящих сюда на правах подструктуры, и т.д. К вспомогательным качествам относятся: артистичность, ораторские данные и др. Совершенно очевидно, что и ведущие, и вспомогательные компоненты педагогических способностей образуют единство, обеспечивающее успешность обучения и воспитания и вместе с тем его индивидуализацию, связанную с личностью педагога и ее особенностями.

Общие и специальные способности. Изучая конкретно-психологическую характеристику различных способностей, мы можем выделить более общие качества, которые отвечают требованиям не одной, а многих видов деятельности, и специальные качества, отвечающие более узкому кругу требований данной деятельности. В структуре способностей некоторых индивидов эти общие качества могут быть исключительно ярко выражены, что дает возможность говорить о наличии у людей разносторонних способностей, об общих способностях к широкому спектру различных деятельностей, специальностей и занятий. Эти общие способности или качества не должны противопоставляться специальным способностям или качествам личности.

Способности и типология людей. Общие способности или общие качества личности - вполне конкретные психологические проявления, к исследованию которых уже приступили психологи. К числу таких общих качеств личности, которые в условиях конкретной деятельности могут выступать как способности, относятся индивидуально-психологические качества, характеризующие принадлежность к одному из трех типов людей.

Для художественного типа свойственна яркость образов, возникающих в результате непосредственного воздействия, живого впечатления, эмоций. Для мыслительного типа — преобладание абстракций, логических построений, теоретизирования. Принадлежность человека к художественному типу ни в коей мере не может свидетельствовать о том, что он фатально предназначен для деятельности художника. Очевидно иное — представителю этого типа легче, чем другому, освоить деятельность, которая требует впечатлительности, эмоционального отношения к событиям, образности и живости фантазии. Не случайно, что подавляющее большинство художников (живописцев, скульпторов, музыкантов, актеров и т.д.) имеют более или менее выраженные черты этого типа. Качества мыслительного типа создают условия для наиболее благоприятного развития деятельности, связанной с оперированием абстрактным материалом, понятиями, математическими выражениями и др. Легко понять, какой обширный круг конкретных занятий (математика, философия, физика, языкознание и т.д.) может требовать именно этих качеств как предпосылок для успешного овладения деятельностью.

Необходимо подчеркнуть, что отнесение человека к художественному типу не означает слабость интеллектуальной деятельности, недостаток ума. Речь здесь идет об относительном преобладании образных компонентов психики над мыслительными.

Есть основания полагать, что различия в типологии способностей связаны с функциональной асимметрией больших полушарий, где правое полушарие «ответственно» за образное мышление, а левое - за символическое.

Итак, структура каждой конкретной способности как готовности личности к данной деятельности отличается значительной сложностью, включает в себя комплекс качеств, среди которых есть ведущие и вспомогательные, общие и специальные.

3. Талант, его Общественно-историческая природа таланта. Высшую ступень развития способностей называют и структура талантом. Талант — это сочетание способностей, дающее человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную трудовую деятельность.

Так же как и способности, талант представляет собой лишь возможность приобретения высокого мастерства и значительных успехов в творчестве. В конечном счете творческие достижения зависят от общественно-исторических условий существования людей.

Нельзя ставить знак равенства между талантом как потенциальной возможностью создания значительных ценностей в науке, искусстве и социальной жизни и реализацией этих возможностей в продуктах материальной и духовной культуры общества. То, какие дарования получат наиболее благоприятные условия для полноценного развития, зависит от потребностей эпохи и особенностей конкретных задач, которые стоят перед государством. В период войн бурно развиваются полководческие таланты, в мирное время - инженерные, конструкторские и т.д.

Структура таланта. Талант - это сочетание способностей, их совокупность. Отдельно взятая, изолированная способность не может быть аналогом таланта, даже если она достигла очень высокого уровня развития и ярко выражена. Об этом, в частности, свидетельствуют обследования людей, обладавших феноменальной памятью. Между тем, именно в памяти, ее прочности и емкости многие готовы видеть эквивалент таланта. С середины 20-х до конца 50-х годов группа московских психологов проводила эксперименты с уже упомянутым испытуемым С.Ш. (см. гл. 6), обладавшим феноменальной памятью. Удивительные мнемические способности С.Ш. не вызывали ни у кого сомнений. Однако они не нашли в конечном счете никакого применения (кроме демонстрирования на эстраде). В созидательной деятельности человека память - это лишь один из факторов, от которого зависят успешность и продуктивность творчества. Не в меньшей степени они зависят от гибкости ума, наличия богатой фантазии, сильной воли, глубоких интересов и других психологических качеств. С.Ш. не развил у себя других способностей, кроме способности запоминать, и поэтому не достиг успехов в творчестве, которые соответствовали бы его удивительному дарованию.

Конечно, хорошо развитая память — важная способность, отвечающая требованиям многих видов деятельности. Число замечательных писателей, художников, композиторов, политических деятелей, обладавших редкой памятью, весьма велико: А.С. Пушкин, А.Н. Толстой, И.И. Левитан, Н.Н. Ге, СВ. Рахманинов, М.А. Балакирев, А.В. Суворов, Г. Доре, В. Моцарт и др. Но можно назвать во много раз большее число людей не менее известных и талантливых, которые не обладали сколько-нибудь выдающейся памятью. Самых обычных объемов и прочности памяти достаточно для того, чтобы творчески, успешно и оригинально (т.е. талантливо) выполнять какую-нибудь общественно полезную деятельность.

Итак, талант настолько сложное сочетание психических качеств личности, что он не может быть определен какой-либо одной-единственной способностью, пусть это даже будет такая ценная способность, как высокая продуктивность памяти. Скорее, наоборот, отсутствие или, точнее, слабое развитие какой-либо даже важной способности, как об этом свидетельствуют психологические исследования, может быть с успехом Компенсировано интенсивным развитием других способностей, входящих в сложный ансамбль качеств таланта.

Структура таланта определяется в конечном счете характером требований, которые предъявляет личности данная деятельность (политическая, научная, художественная, производственная, спортивная, военная и т.д.). Поэтому составляющие талант способности будут далеко не идентичны, если сравнивать, например, между собой талантливого композитора и талантливого авиаконструктора.

Как известно, психологический анализ выделяет в способностях более общие и более специальные качества. Психологический анализ таланта, в свою очередь, позволяет выделить общие структуры способностей. Они выступают как наиболее характерные группировки психических качеств, обеспечивающие возможность осуществления на самом высоком уровне многих видов деятельности. Этот анализ был осуществлен при изучении детей с ярко выраженной одаренностью к различным видам умственной деятельности. (Понятие «одаренность» употребляется здесь как тождественное понятию «талант», но более удобное именно для характеристики детей. Деятельность ребенка, принимая во внимание его возраст, отличается весьма относительной успешностью, самостоятельностью, оригинальностью.) Среди таких детей был и ученик V класса Саша К., который в возрасте семи лет поступил в IV класс, где не только блестяще учился, но создал своего рода труд, содержащий систематическое описание птиц, живущих в СССР; в работе было 314 страниц и огромное количество рисунков (исследования Н.С. Лептеса).

В результате изучения ряда одаренных детей удалось выявить некоторые существенно важные способности, которые в совокупности образуют структуру умственной одаренности. Первая особенность личности, которая может быть выделена таким образом, — это внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной работе. На уроке ученик не отвлекается, ничего не пропускает, постоянно готов к ответу. Он отдает себя целиком тому, что его заинтересовало. Вторая особенность личности высокоодаренного ребенка, неразрывно связанная с первой, заключается в том, что готовность к труду у него перерастает в склонность к труду, в трудолюбие, в неуемную потребность трудиться. Третья группа особенностей связана непосредственно с интеллектуальной деятельностью: это особенности мышления, быстрота мыслительных процессов, систематичность ума, повышенные возможности анализа и обобщения, высокая продуктивность умственной деятельности.

Указанные способности, которые в целом образуют структуру умственной одаренности, по свидетельству многочисленных психологических наблюдений над одаренными детьми, проявляются у подавляющего большинства таких ребят и отличаются лишь степенью выраженности каждой из этих способностей, взятой в отдельности. Если же говорить о специфических различиях в одаренности, то они обнаруживаются главным образом в направленности интересов. Один ребенок после какого-либо периода исканий останавливается на математике, другой — на биологии, третий увлекается художественно-литературным творчеством, четвертый — историей и археологией и т.п. Дальнейшее развитие способностей каждого из этих детей происходит в конкретной деятельности, которая не может осуществляться без наличия данных способностей.

Поэтому структура специальной одаренности включает ансамбль приведенных выше качеств личности и дополняется рядом способностей, отвечающих требованиям конкретной деятельности. Так, установлено, что математическая одаренность характеризуется наличием специфических способностей, среди которых могут быть выделены следующие: формализованное восприятие математического материала, которое принимает характер быстрого схватывания условий данной задачи и выражения их формальной структуры (при этом конкретное содержание задачи как бы выпадает и остаются голые математические соотношения, своего рода очищенный от всех конкретных значений «скелет»); способности к выявлению сути задачи; к обобщению математических объектов, отношений и действий - нахождение за различными частными деталями общих принципов; способность к свертыванию систематических рассуждений и действий, когда вся многозначная структура рассуждения при решении задачи заменяется конкретным указанием на последовательность математических действий (исследования В.А. Крутецкого).

Талант и мастерство. Талант в совокупности его общих и специальных качеств — это, как было сказано, не более чем возможность творческих успехов, это лишь предпосылка мастерства, но далеко еще не само мастерство. Для того, чтобы стать мастером (т.е. добиться совершенства в осуществлении конкретной деятельности — профессии педагога, врача, монтажника, летчика, писателя, гимнаста, шахматиста и т.п.), надо много трудиться. Талант не освобождает от труда, а предполагает большой, творческий, напряженный труд. Люди, чья талантливость в глазах всего человечества была бесспорной, всегда — без исключения - титаны труда. Только благодаря труду они могли достигнуть высочайшего уровня мастерства, всемирной известности.

В процессе труда накапливается жизненный опыт, необходимый комплекс умений и навыков, без которого никакое творчество невозможно.

В процессе творческой деятельности важную роль играют моменты особого подъема сил, психическое состояние вдохновения.

Оно издавна считается неотделимой принадлежностью таланта. Нет никаких оснований противопоставлять вдохновение в творческой деятельности труду, составляющему его основу. Вдохновение — это не наитие, не откровение, а момент в творчестве, возможный только в том случае, если он подготовлен трудом. Вдохновение предполагает колоссальную сосредоточенность внимания, мобилизацию памяти, воображения и мышления на решении какой-то капитальной проблемы в научном, художественном или техническом творчестве.

Если талант - это возможность, то мастерство - это возможность, ставшая действительностью. Подлинное мастерство ~ это проявление талантливости человека в деятельности. Мастерство раскрывается не только в сумме соответствующих готовых умений и навыков, но и в психической готовности к квалифицированному осуществлению любых трудовых операций, которые окажутся необходимыми для творческого решения возникшей задачи. Справедливо говорят: «Мастерство - это когда что и как приходят одновременно», тем самым подчеркивая, что мастерство устраняет разрыв между осознанием существа творческой задачи и нахождением способов ее решения.

4. Природные Ошибочность фаталистического взгляда на способно-предпосылки сти. Правильное понимание сущности способно-способностей человека предполагает выяснение вопроса об и таланта их отношении к мозгу - субстрату всех психических процессов, состояний, качеств и особенностей. Как и все индивидуально-психические особенности личности, способности не приобретаются человеком в готовом виде, как нечто данное ему от природы, врожденное, а формируется в жизни и деятельности. На свет человек появляется без психических свойств, а лишь с общей возможностью их приобретения. Только в результате взаимодействия с действительностью и активной деятельности человеческий мозг начинает отражать окружающий мир, обнаруживая свои индивидуально-психологические качества и особенности (в том числе и способности). В таком смысле и следует понимать принятое в психологии положение, что способности не являются врожденными.

Защита этой точки зрения - необходимое условие борьбы за научное понимание личности человека и его способностей. Еще Платон утверждал, что способности являются врожденными и что все знания, которыми пользуется человек — это его воспоминания о пребывании в идеальном мире «абсолютных знаний». Учение о врожденности способностей проникает в богословскую догматику. В XVII в. в трудах французского философа Декарта подобный подход фигурирует в качестве учения о «врожденных идеях».

Следует иметь в виду, что ошибочное мнение, согласно которому способности даны человеку от рождения готовыми, распространено и у нас среди некоторой части родителей и даже педагогов. Это мнение является не столько порождением психологических и педагогических теорий, сколько результатом психологической и педагогической малограмотности. Иногда оно превращается в своего рода ширму педагогической пассивности и беспомощности некоторых воспитателей. По существу, эта удобная «психологическая гипотеза» (способности — готовый дар природы) освобождает от необходимости задумываться над причинами неуспеваемости того или иного ученика и принимать действенные меры к их устранению.

Таким образом, отвергая концепцию врожденности способностей, психология выступает прежде всего против фатализма -представления о роковой предопределенности способностей человека природным фактором.

Задатки как природные предпосылки способностей. Отрицание врожденности способностей не имеет абсолютного характера. Не признавая врожденности способностей, психология не отрицает врожденность дифференциальных особенностей, заключенных в строении мозга, которые могут оказаться условиями успешного выполнения какой-либо деятельности (чаще группы, целого куста профессий, специальностей, видов трудовой активности и т.д.). Эти морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств и движения, которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей, называются задатками.

Рассмотрим соотношение между способностями и задатками на конкретном примере. Так, к числу врожденных задатков относится необычайно тонкое обоняние — особо высокая чувствительность обонятельного анализатора. Является ли это какой-либо способностью? Нет, ведь всякая способность — это способность к чему-то, к какой-либо конкретной человеческой деятельности или ряду деятельностей. В противном случае само слово «способность» становится бессмысленным. Поэтому подобная особенность нервно-психической организации человека остается безликим задатком. Строением мозга не предусмотрено, какие специальности и профессии, связанные с изощренными обонятельными ощущениями, исторически сложатся в человеческом обществе. Не предусмотрено и то, какую область деятельности изберет для себя человек и получит ли он в условиях этой деятельности возможности для развития указанных задатков. Но если в обществе возникла потребность в таких профессиях, где нужны именно особо тонкие обонятельные ощущения, и если данный конкретный человек имеет соответствующие природные задатки, то ему легче, чем кому-либо другому, развить у себя соответствующие способности. Например, есть редкая и ценная профессия — парфюмеры, которые могут быть названы «композиторами ароматов». В стране их немного - около тридцати человек. Основная их задача - создавать оригинальные ароматы, подготовляя серийный выпуск новых сортов духов. Разумеется, профессиональные способности этих людей представляют собой результат развития задатков, которые заключаются в особенностях строения и функционирования обонятельного анализатора. Но сказать про одного из представителей этой профессии: «Он прирожденный парфюмер» — можно, только выражаясь, что называется, фигурально, так как мозг его не содержит предопределения жизненного пути, профессии, способностей.

Задатки многозначны. На основе одних и тех же задатков могут развиваться различные способности, в зависимости от характера требований, предъявляемых деятельностью.

В области изучения природы и сущности задатков наука делает первые шаги. Негативный материал, относящийся к указанной проблеме, пока преобладает над позитивным — существует гораздо больше научных данных о дефектах задатков, чем о структуре их продуктивных проявлений. Так, целый ряд тяжелых врожденных или приобретенных в раннем возрасте аномалий мозга (олигофрения) выступает как почти необратимый дефект задатков, становящийся тормозом развития способностей.

В настоящее время можно говорить о большей или меньшей продуктивности гипотез, касающихся сущности природных предпосылок развития способностей. Не подтвердилась высказанная Ф. Таллем гипотеза о существовании связи между отдельными анатомическими особенностями мозга и способностями. Хотя предположение Ф. Галля о строгой локализации в больших полушариях мозга качеств ума, талантов и способностей давно отвергнута наукой и стала достоянием истории, в обыденном сознании до сих пор сохранились представления, что якобы существует закономерная связь между величиной мозга и способностями человека. Индивида с высоким лбом в условиях межличностного восприятия заведомо наделяют умом, ожидают от него разумных суждений и решений и оказываются глубоко разочарованными, если ожидания не оправдываются. Напротив, индивид с низким лбом встречает неблагоприятный прогноз по отношению к умственным способностям, хотя, как правило, эти предсказания не подтверждаются наблюдением за проявлениями его интеллекта.

Представление о том, что такие сложные психологические особенности, как способности, могут локально размещаться в определенных участках мозга, отражало ранний этап физиологических и психологических знаний и было начисто отвергнуто в дальнейшем. Современная физиология свидетельствует, что в коре мозга локализуются многочисленные психические функции. Предполагают, например, что центр речевых движений располагается в задней части третьей лобной извилины левого полушария, центр понимания речи находится в другом месте — задней трети верхней височной извилины того же левого полушария. И если принять во внимание, что человеческая речь — результат сложного взаимодействия ряда отделов мозга, то нет оснований предполагать, что способности человека, связанные с речевой деятельностью, могут быть строго локализованы в одном каком-нибудь участке мозга.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: