ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Глава IV РАЗВИТИЕ СКЛОНОВ И СКЛОНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Склонами называются участки земной поверхности, имеющие относительно повышенный уклон, не менее 2°. Сюда не относятся однако (независимо от их уклона) наклонные днища долин и волноприбойные площадки побережий. Различают склоны водораздельных плато, долин, впадин, горных вершин и хребтов. Склоны представляют собой чрезвычайно характерные части всех форм рельефа, подчеркивающие их своеобразие и типические черты. Обычно крутизна склона измеряется в градусах, но в пределах плоских равнин уклон склонов иногда измеряется несколькими метрами на километр.

Сверху склоны ограничиваются водораздельными линиями или линиями бровок, а также могут восходить к вершинным точкам (склоны горных вершин и холмов). Снизу склоны очерчиваются линией подошвы. Различные по величине наклона участки склонов разделяются бровками и линиями вгибов. Склоны сочленяются также по наклонным и горизонтальным, прямым и криволинейным ребровым линиям.

Для характеристики склонов очень важна их крутизна, или уклон. Существуют различные схемы классификации склонов по их крутизне. Приведем классификацию Н. И. Николаева (с упрощениями).

По углу склона выделяют: склоны очень пологие — 2—6°, пологие — 6—15°, средней крутизны — 15—30°, крутые — 30—45°, очень крутые — 45—60°, обрывистые — 60—80°, отвесные — 80— 90° и нависающие — более 90°. Большое значение имеет также высота и длина склонов. Длина склона измеряется по направлению общего его ската. Измеряя склоны в горизонтальном направлении вдоль них, говорят о протяженности склонов.

Крутизна склонов имеет большое практическое значение, особенно в военном деле (для определения проходимости местности), в инженерной геологии и в горном деле. Высота и крутизна склонов играют определяющую роль в самом развитии рельефа, обусловливая возникновение различных денудационных и аккумулятивных процессов в пределах склона, особенности их проявления и их энергию.

Морфология склонов чрезвычайно разнообразна (рис. 10) и определяется прежде всего рельефообразующими процессами и многими другими факторами, из которых важнейшее значение

имеет геологическое строение. Большую роль играют физико-географическая обстановка (тип рельефа, климат, растительность), обусловливающая формы проявления экзогенных процессов, а также тектонические движения. Основными формами профиля склонов являются прямые, выпуклые и вогнутые (см. рис. 10, а, б, в). На крутых склонах нередко выделяется два элемента — верхняя, более крутая часть его — вершинный уступ, с денудационным рельефом, и нижняя, более пологая часть с рельефом аккумулятивным. Пологие склоны нередко бывают лишены уступа и имеют плавный выпукло-вогнутый профиль. Среди многочисленных подчиненных форм рельефа, осложняющих склоны, упомянем тут лишь широко распространенные выположенные участки, называемые террасами, и очень крутые, называемые уступами и обрывами. В горных странах на очень крутых обрывах склон иногда приобретает обратный уклон и возникают разнообразные карнизы и навесы.

Рельефообразующие процессы по своей роли в образовании склонов подразделяются на три категории. Первые две категории процессов создают первичные склоны. 1. Эндогенные склонообразующие процессы — тектоника и вулканизм. Они же, определяя движения земной поверхности, обусловливают общие условия развития склонов. 2. Экзогенные склонообразующие процессы — деятельность водных потоков, ледников, абразии, ветра. 3. Склоновые процессы, связанные с действием сил гравитации, с оползанием и оплыванием, с плоскостным смывом, составляют третью категорию. Они перерабатывают первичные склоны, определяют их конкретный облик и их дальнейшее развитие.

Экзогенные склоны, как первичные, так и вторичные, подразделяются на денудационные и аккумулятивные. Денудационные склоны возникают в результате процессов сноса и разрушения. Аккумулятивные склоны представляют собой покатости, образующиеся в результате накопления наземных отложений — склоны морен, барханов, дюн и т. д. Эти склоны, после прекращения

процесса аккумуляции, подвергаются разрушению и переходят в разряд денудационно-аккумулятивных, а затем преобразуются в денудационные. Важно подчеркнуть, что различные склоновые процессы постоянно проявляются совместно, с различной степенью выражения. Поэтому генетическая принадлежность склонов определяется по ведущему, преобладающему процессу. Часто приходится выделять склоны комплексной денудации. Это относится и к процессам аккумуляции. Смешение различных генетических типов отложений на склонах нередко настолько сложно, что заставляет выделять их под общим названием «склоновых» или «коллювиальных» отложений.

Итак, каково бы ни было первоначальное происхождение склонов, в их формировании и современной моделировке важнейшую роль играют склоновые денудационные и аккумулятивные процессы.

СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

На склонах важнейшим фактором, вызывающим перемещение продуктов выветривания и разрушение склонов, является сила тяжести. Однако в зависимости от высоты и крутизны склонов, а также от степени и характера воздействия воды гравитационные силы вызывают возникновение целого ряда процессов. Этот ряд включает собственно гравитационные процессы (обваливание и осыпание), в которых действие силы тяжести проявляется в наиболее чистом виде; водно-гравитационные процессы (оползание и солифлюкция), когда увлажнение горных пород становится обязательным фактором при решающей роли силы тяжести, и водно-склоновые процессы (плоскостной смыв и склоновая эрозия), которые осуществляются деятельностью текучих вод, лишь подчиненных действию силы тяжести. В аридных областях в разрушении склонов важную роль играет ветровой процесс (см. главу IX).

Гравитационные процессы

Гравитационные процессы развиваются только на крутых склонах с углом наклона более 30°. Главной областью их распространения являются горы. На равнинах они встречаются там, где

имеются очень крутые склоны. При обрывистых и нависающих

склонах развивается процесс обваливания — внезапное обрушение

громадных блоков горных пород. На склонах меньшей крутизны

возникает процесс осыпания, при котором основную роль играет

скатывание обломков на поверхности склона.

Обвальные процессы или горные обвалы представляют собой обрушения крупных массивов горных пород, происходящие внезапно и сопровождающиеся дроблением сорвавшейся массы при ее падении к подножию склона. При обвалах значительная доля обломков проходит часть пути в свободном падении и лишь ниже

по склону основная масса обвала приобретает скользящее движение, развивая огромную скорость, достигающую 150 м/с. Грение о ложе или встреча с крупным препятствием гасит скорость, и обвальная масса останавливается. Важнейшими условиями образования обвалов являются крутизна склонов, сложная тектоника присутствие крупных трещин, длительная подготовка склона, выражающаяся в развитии трещиноватости в скальных породах. Непосредственной причиной обвалов могут быть землетрясения, сильные ливни, удары молнии.

по склону основная масса обвала приобретает скользящее движение, развивая огромную скорость, достигающую 150 м/с. Грение о ложе или встреча с крупным препятствием гасит скорость, и обвальная масса останавливается. Важнейшими условиями образования обвалов являются крутизна склонов, сложная тектоника присутствие крупных трещин, длительная подготовка склона, выражающаяся в развитии трещиноватости в скальных породах. Непосредственной причиной обвалов могут быть землетрясения, сильные ливни, удары молнии.

Как правило, горные обвалы имеют катастрофический характер. В историческое время одним из грандиознейших был обвал, произошедший в 1911 г. в ущелье р. Мургаб на Памире. Масса горных пород около 7 млрд. т обрушилась в долину и засыпала ущелье, образовав плотину до 740 м высотой. За ней образовалось озеро, получившее название Сарезского, достигающее и в настоящее время 60 км длины и до 505 м глубины.

В результате обвальной денудации склонов возникают гравитационные или обвальные обрывы и обвальные цирки и ниши. К аккумулятивным формам относятся обвальные гряды и холмы. Гряды располагаются обычно вдоль склона, но встречаются и поперечные гряды, расположенные под обвальными цирками. Поверхность обвальных гряд имеет крайне неправильный, хаотический рельеф и изобилует беспорядочно расположенными скальными выступами и глыбами.

Обвальные отложения, слагающие эти формы рельефа, характеризуются полным отсутствием сортировки обломков, совместным нахождением очень крупных глыб, мелко раздробленного материала, средних и мелких обломков, хаотически сгруженных и совершенно не окатанных. Петрографический состав обломков обычно однороден и полностью соответствует составу пород, слагающих обрыв.

Особым типом обвалов являются лавинные обвалы, связанные с лавинами, деятельность которых подробно изучена Г. К. Тушинским. Снежные лавины увлекают за собой большое количество земли, щебня, глыб и с огромной скоростью проносят все это к подножью склона, где образуются лавинно-обвальные гряды и холмы. Главной денудационной формой являются лавинные лотки — желобообразные углубления на склонах.

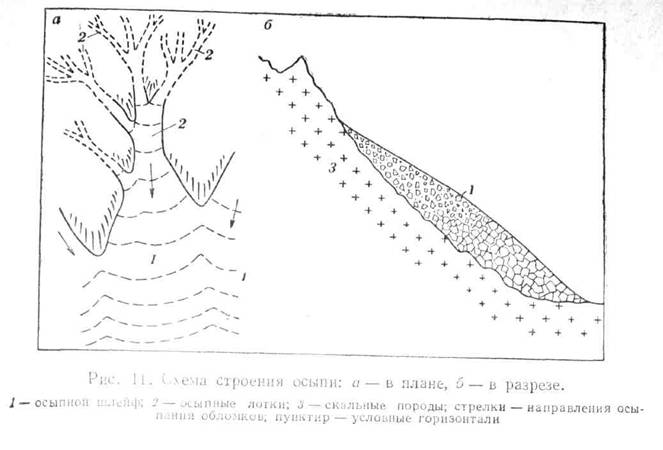

Осыпные процессы развиваются намного медленнее обвальных, но распространены несравненно шире. Осыпи являются характернейшим элементом горного ландшафта. Они имеют большое значение для хозяйственной деятельности человека в горах. Под осыпями понимают скопления обломков, скатывающихся по склону под действием силы тяжести и отлагающихся у его подножия. Важнейшими условиями для образования осыпей являются крутой уклон земной поверхности, обилие скальных выходов коренных пород, сухой или морозный климат с интенсивным накоплением продуктов выветривания в виде щебня. Осыпи очень характерны для высокогорной зоны, т. е. там, где продукты выветривания

не закрепляются растительностью. Скатывающиеся вниз по склону обломки постепенно концентрируются в поперечных к склону впадинах поверхности и сами производят разрушительную работу, создавая углубления, напоминающие русла — осыпные лотки. Сливаясь между собой, они дают ниже по склону все более крупные формы (рис. 11). Обломки, достигая более пологой части склона, скапливаются, образуя тело осыпи.

Движение обломков вниз зависит, кроме крутизны склона, от формы и величины обломков. Наиболее подвижны изометричные, наименее — плоские, неправильные обломки. Величина обломков влияет более сложно — крупные начинают движение лишь при более крутых склонах, но, обладая большой инерцией, катятся значительно дальше. Кроме того, на подвижность обломков сильно влияет степень увлажнения материала, строение и свойства пород ложа.

В верхней части склонов, в ходе процесса осыпания, образуются формы денудационного рельефа — различной величины скальные обрывы — участки разрушения и отрыва обломков и осыпные лотки — узкие русловидные углубления, направленные всегда по линии наибольшего ската — пути «стока» обломков. Они имеют вид сглаженных желобов с очень неправильным продольным профилем и местами с крутыми скальными бортами. В зоне аккумуляции, у подножья склона или на его пологих участках, возникают отдельные конусы осыпания, разрастающиеся затем в более широкие осыпные шлейфы (см. рис. 11) и сливающиеся в сплошные полосы осыпей. Уклон поверхности осыпи определяется углом естественного откоса для данного обломочного материала Угол этот зависит от формы и величины обломков, а также от степени увлажнения. Поэтому уклон поверхности осыпи тесно связан с ее составом.

В составе осыпных отложений резко преобладает щебень различной величины. Встречаются также глыбы и дресва. Обломки неокатаны, хотя бывают значительно обтерты. Важнейшей их чертой является тесная связь петрографического состава с составом пород склона. Свежие осыпи обычно бывают не сцементированными. В более старых обломки могут быть скреплены песчано-глинистым материалом, или же, в случае присутствия минеральных источников — кристаллическим, чаще всего кальцитовым цементом, превращающим породу в крепкую брекчию.

Для осыпей характерна некоторая сортированность материала с преобладанием крупных обломков в нижней части шлейфа и постепенным уменьшением их размера вверху. В связи с этим, так как угол естественного откоса для крупных обломков возрастает до 45—50°, а для мелких уменьшается до 35°, продольный профиль молодых и больших крупноглыбовых осыпей оказывается выпуклым (см. рис. 11, б) и наблюдается резкий переход от склона осыпи к поверхности ее основания. В щебневых осыпях профиль приближается к прямому или слабо-вогнутому. То же наблюдается в более древних осыпях, из-за постепенного перемещения более мелких обломков все ниже по склону.

Коллювий обрушения. Обвальные и осыпные отложения, находясь часто в тесном переплетении друг с другом, образуют в горных странах чрезвычайно распространенный там коллювий обрушения, сплошным плащом одевающий подножье горных склонов. Знание его особенностей очень важно при проведении горных и геологоразведочных работ. В связи с тем что встречаются древние, ныне задернованные осыпи и обвалы, важно умение распознавать их по внешним формам рельефа. Проходка буровых скважин и горных выработок в них очень затруднена. Главную опасность представляет собой увлажнение толщи коллювия природными или производственными водами. Особенно опасны в этом отношении древние осыпи, обычно уже совершенно задернованные с поверхности. Вследствие увлажнения, при вскрытии их горными работами, они приходят в движение, которое может иметь катастрофические последствия.

Водно-гравитационные процессы

Водно-гравитационные процессы характеризуются тем, что смещение горных пород по склону происходит при их увлажнении. К этой группе относятся оползание, солифлюкция и нивация, а также имеющая меньшее значение дефлюкция.

Оползание представляет собой процесс соскальзывания крупных блоков или разрушенных масс горных пород по возникаю-

щим в массиве склона разрывным поверхностям. Оползание происходит под действием силы тяжести и обычно обусловлено присутствием подземных вод. Основными условиями возникновения оползней являются наличие достаточно крутых склонов (обычно не менее 25°) и увлажнение определенной части пород в области склона.

Оползни имеют большое инженерно-геологическое значение. Они развиваются нередко в местах чрезвычайно важных для жизни человека — по берегам крупных рек и морей (например, в Среднем Поволжье, по побережью Кавказа, Крыма) и представляют серьезное препятствие для строительства зданий и дорог.

Причинами образования оползней могут быть: 1) быстрое возникновение крутых склонов (например при подмыве их рекой, морем); 2) присутствие водоносных и водоупорных (глинистых) слоев, обусловливающих повышение влажности пород и тем самым уменьшающих внутреннее трение с возникновением поверхностей облегченного скольжения, по которым и происходит срыв вышележащего блока; 3) геологическое строение — расположение слоев, крупных тектонических трещин и в особенности наличие глинистых пород, пластичность которых резко возрастает при увлажнении; 4) большая высота склона, обеспечивающая минимальный вес горных пород, необходимый для отрыва блока. Оползанию способствует и переувлажнение пород склона водами атмосферных осадков, образование при быстром развитии крутых склонов продольных к ним трещин бортового отпора (отседания), обусловленных силами упругого последействия, связанными с разгрузкой от давления уничтожаемых денудацией толщ. Важна роль деятельности человека: строительство зданий вызывает перегрузку склонов, прокладка оросительных каналов ведет к смачиванию и оползанию.

Различают четыре большие группы оползней. 1. Оползни-обвалы — представляющие собой результат соскальзывания крупных блоков прочных пород по глинистому субстрату с одновременным дроблением их и сгруживанием у подножья образующейся циркообразной стенки отрыва. 2. Собственно оползни — разнообразные по сложности, глубине и размерам. 3. Осовы — мелкие оползни с глубиной залегания поверхности скольжения менее 5 м и захватывающие только рыхлые поверхностные отложения. 4. Сплывы — смещения, захватывающие только самый поверхностный, подготовленный выветриванием покров на глубину не более 1 м. Главное значение имеет лишь вторая группа, собственно оползней, которую мы и рассмотрим подробнее. Эта группа подразделяется на блоковые и глетчерные оползни.

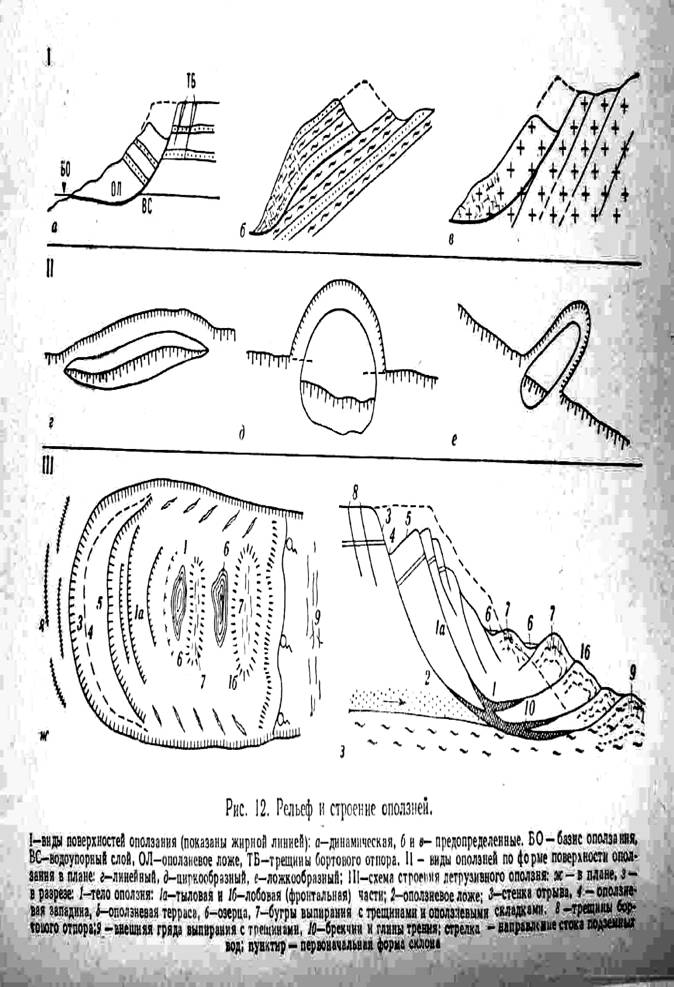

Блоковые оползни представляют собой результат смещения крупных блоков горных пород по возникающей при этом поверхности оползания. Она может быть динамической и предопределенной. Динамическая поверхность возникает в ходе отрыва и скольжения блока по законам механики. В поперечном разрезе она представляет собой вогнутую кривую, близкую к параболе

(рис. 12). Низшая точка кривой определяется базисом оползания, которым может быть подошва склона, поверхность водоупорного слоя, уровень дна реки.— Предопределенная поверхность определяется геологическим строением — положением поверхностей напластования, тектонических трещин (см. рис. 12, I, б и I, в), контактов с интрузивами. Форма поверхности оползания в плане зависит от формы склона и гидрогеологических условий. По форме поверхности выделяют оползни линейные, циркообразные и ложкообразные (см. рис. 12, II). В зависимости от высоты и формы склона, количества водонасыщенных горизонтов блоковые оползни могут развиваться неодинаково. При невысоких склонах с единым базисом оползания они бывают одноярусными. При наличии нескольких водоносных горизонтов может образоваться несколько ярусов оползней.

По характеру движения блоков оползни подразделяются на соскальзывающие и выталкивающие, названные А. П. Павловым деляпсивными и детрузивными. Деляпсивные оползни развиваются путем свободного скольжения блоков под действием своего веса при сравнительно ровной поверхности склона и положении базиса оползания на уровне подошвы склона или выше нее. Обычно эти оползни возникают в нижней части склона. Детрузивные-оползни бывают более крупными и возникают чаще в верхней части склона. Базис оползания располагается ниже уровня лежащих впереди горных пород, которые при оползании выталкиваются. Тело оползня при этом в нижней части оказывается интенсивно разрушенным (см. рис. 12, III). Кроме того бывают оползни смешанного типа, когда при наличии более пологой нижней части склона сползающий блок лишь толкает перед собой нижняя часть оползневого тела.

Глетчерные оползни или оползни-потоки образуются при периодических сильных ливнях, на участках, сложенных раздробленными толщами, при их сильном увлажнении. При этом оползающие блоки сразу же разрушаются, образуя поток глыб или щебня, по форме напоминающий глетчер — язык горного ледника.

В результате развития оползней образуются денудационные формы рельефа — стенки отрыва (см. рис. 12, III) и аккумулятивные формы — оползневые террасы, холмы и гряды. Размеры оползней в большой степени зависят от высоты склонов. В горах оползневые блоки достигают иногда нескольких километров в поперечнике. Оползневой рельеф характеризуется своей хаотичностью, обилием неправильных бугров и мелких бессточных западин. На равнинах размеры оползней чаще измеряются десятками и сотнями метров и формы рельефа их более типичны.

Стенки отрыва имеют большую крутизну (до 45° и более). В плане они чаще дугообразны, иногда вытянуты параллельно склону. От стенки отрыва оползневое тело отделяется оползневой западиной. Это, первоначально, обычно бессточная впадина, образующаяся между стенкой отрыва и тыловой частью оползня. Иногда в западинах возникают мелкие озерца или заболоченность.

Оползневое тело может иметь форму удлиненного холма или вытянутой параллельно склону гряды (линейные оползни). Различают тыловую и лобовую часть оползня (см. рис. 12, III). В тыловой части тело оползня мало разрушено. Здесь характерны плоские площадки, наклонные в сторону склона — оползневые террасы, сохраняющие первоначальную форму блока. Нижняя часть тела оползня обычно бывает интенсивно разрушена. Рельеф тут имеет очень неправильные очертания. Развиты бугры выпирания и мелкие бессточные впадины, нередко занятые озерцами. В лобовой части обычно располагается наиболее крупная гряда выпирания. Впереди крупных оползней смешанного типа возникают нередко внешние гряды выпирания.

Горные породы оползневого тела образуют оползневые или деляпсивные отложения, представляющие собой очень своеобразный генетический тип. В тыловой части оползня они обычно сохраняют облик коренных пород склона. Ниже возникают сложные оползневые складчатые дислокации, блоки приобретают форму линз. В основании и между линзами появляются брекчии и глины трения. На поверхности — дефлюкционные потоки оползневых брекчий и грязей.

Оползневой рельеф развивается обычно на склонах на большом протяжении — там, где для этого имеются соответствующие геологические условия, вызывая образование оползневых склонов. Развитие оползневых склонов представляет собой весьма длительный процесс. По данным Г. С. Золотарева, позднечетвертичный цикл развития оползней в Среднем Поволжье продолжался около 100 тыс. лет. Эволюция оползневого склона начинается с увеличения его крутизны за счет стенок отрыва, но затем приводит к его выполаживанию.

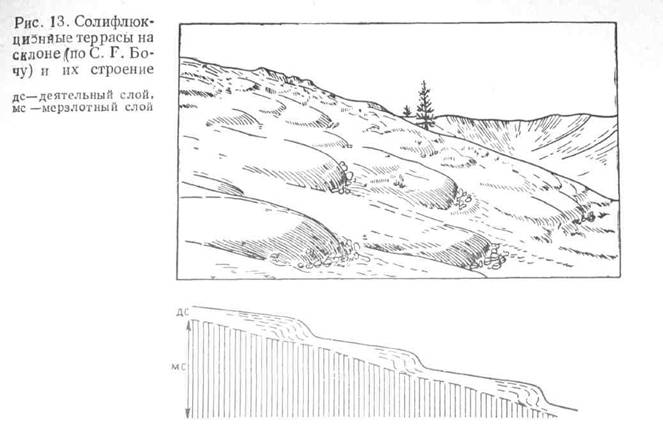

Солифлюкция представляет собой процесс медленного течения поверхностного выветрелого слоя горных пород под влиянием силы тяжести и увлажнения. Наиболее характерно и типично выражена солифлюкция в условиях «вечной» или затяжной сезонной мерзлоты. Кроме того, солифлюкция проявляется в областях сильного увлажнения поверхностного грунта, в особенности в зоне влажного тропического климата (тропическая солифлюкция, по Е. В. Шанцеру).

Развитие мерзлотной солифлюкции связано с возникновением во время теплого сезона оттаивающего деятельного слоя (рис. 13), насыщенного водой, в котором разрыхленная поверхностная часть горных пород, переувлажненная до вязко-текучей консистенции, приходит в состояние вязкого течения. С повышением температуры количество влаги в грунте непрерывно увеличивается за счет таяния мерзлоты. Кроме того, из-за суточных колебаний температуры возникает интенсивное иорозное выветривание, вследствие чего стекающие массы постепенно измельчаются, достигая состояния физической пыли. Перемащение грунта начинается уже при уклонах в 2-3° и наиболее активно идет на склонах с уклоном 5—20°. Скорость движения

при солифлюкции очень мала и обычно измеряется сантиметрам, редко — первыми метрами за сезон.

В СССР солифлюкционный рельеф и отложения его распространены очень широко. Главная область их распространения — север и восток Сибири, Забайкалье, северо-восток Азии. Кроме того, солифлюкция встречается в горах, а следы древней солифлюкции имеются всюду в области былого четвертичного оледенения.

Солифлюкция часто сопровождает нивацию — процесс, связанный с подтаиванием скоплений снета — снежников и включающий дробление горных пород, вследствие морозного выветривания, и вынос размельченного материала талыми водами и солифлюкцией. Описываемые процессы имеют большое значение для всевозможного строительства и проведения геологоразведочных работ в зоне мерзлоты, влекут за собой важные последствия для геологического картирования и поисков.

Формы рельефа, развивающиеся при солифлюкции и нивации в зоне денудации, имеют сложное происхождение и обусловлены совместным действием морозного выветривания, солифлюкции и нивации. Наиболее крупными формами являются нагорные террасы. На месте снежника с нагорной стороны возникает крутая стенка в скальных породах — снеговой (морозный) забой, в результате физического выветривания смещающийся в сторону склона (рис. 14). Ниже забоя разрастается пологая площадка — поверхность террасы, в верхней части врезанная в скальных породах, а в нижней части сложенная солифлюкционными отложениями и материалом, снесенным талыми водами. Ширина площадок

террас достигает десятков метров, уклон их 3—5°, высота может быть до 10 м, но обычно невелика. Нагорные террасы, разрастаясь, срезают вершину, сливаясь в единую плоскую поверхность (см. рис. 14). В областях нивального климата этот процесс является важным фактором выравнивания рельефа. В условиях, когда вершины гор сложены особо крепкими массивными породами, высота и протяженность морозобойных стенок может резко возрастать. Таково происхождение многих обрывов гольцовых вершин в Сибири.

В зоне солифлюкционной аккумуляции возникает неправильно бугристый рельеф. При увеличении уклона и более однородном составе грунта образуются солифлющионные террасы. В плане они каплеобразные с уступами в виде фестонов и плоской наклонной поверхностью, которая обычно на 5—10° положе склона (см. рис. 13). Наиболее крупной аккумулятивной формой являются солифлющионные увалы, образующиеся у подошвы склона, где сгруживается главная масса солифлюкцион-ных отложений.

Солифлющионные отложения при сравнительно пологих склонах и медленном оплывании в ходе постоянного морозного выветривания сильно измельчаются и представлены суглинками, всегда содержащими щебенку и мелкие глыбы более прочных пород. В зоне активного стока в этом материале нередко наблюдается полосчатая текстура течения. В увалах полосчатость исчезает. Преобладают суглинки с беспорядочно распределенными щебнем и глыбами.

Для солифлюкционных отложений характерны различные мерзлотные явления — криотурбации (кипуны), клиновидные тела, каменные полигоны. Внешними признаками солифлюкции являются также покосившиеся деревья, сооружения и столбы на склонах, деформации дорог. На аэроснимках бывает заметна полосчатость, вытянутая поперек склона.

Курумы. Совершенно особый тип солифлюкционных образований возникает на поверхностях, сложенных массивными гранита-

ми, гнейсами и другими породами, дающими при выветривании глыбовую отдельность. На склонах здесь скапливаются развалы каменных глыб, медленно смещающиеся вниз по склону и называемые курумами (курум —по якутски камень). На пологих водоразделах они образуют целые поля — «каменные моря», ниже по склону разбивающиеся на полосы — «каменные реки», подчиненные ложбинам на склоне. У подножий каменные потоки нередко сливаются, образуя обширные глыбовые россыпи. При смещении материала играют роль температурные колебания и сезонное оттаивание деятельного слоя, облегчающие смещение глыб. В связи с этим движение глыб идет и на очень пологих склонах с уклоном не более 2—3°. Скорость движения составляет от 5 до 150 см в год, сильно увеличиваясь в середине потока.

Изучение курумов важно при проведении горных дорог. Имеет, например, огромное значение для работ в районе БАМа. Кроме того, смещение глыбовых развалов — курумов необходимо учитывать при геологическом картировании.

Тропическая солифлюкция в условиях жаркого влажного климата осуществляется существенно иначе. Тут происходит вязко-пластичное течение переувлажненного грунта, чему способствует обилие влаги и быстрое выветривание, дающее большое количество глинистого материала.

Дефлюкция представляет собой движение вязко-пластичной массы грунта на склонах под влиянием силы тяжести и умеренного увлажнения. Скорости движения измеряются долями миллиметров в год. Из-за крайней медленности этого процесса он может играть существенную роль лишь на древних склонах. С этим процессом связано массовое смещение грунта к подножью склона и такое явление, как изгиб слоев, жил, поверхностей разрывов вниз по склону. Подробно массовые движения грунта на склонах описаны С. С. Воскресенским.

Водно-склоновые процессы

Водно-склоновые процессы связаны с проявлением плоскостного смыва продуктов выветривания и разрушением склонов мелкими временными струями воды. Оба эти процесса очень тесно связаны и обычно рассматриваются вместе как процесс склонового смыва. Поскольку важным результатом его является образование делювиальных отложений, его называют также делювиальным процессом. Кроме того на склонах периодически образуются и более крупные ручьи. Возникает другая форма смыва — склоновая эрозия или мелкоовражный размыв, по Е. В. Шанцеру.

Склоновый смыв обусловлен деятельностью дождевых и талых снеговых вод, стекающих по поверхности склонов. Наиболее интенсивно он протекает в условиях слабого развития растительности в областях семиаридного климата. Деятельность текучих вод на склонах принимает различные формы в зависимости от крутизны склона. На пологих склонах с уклоном до 5° проявляется

плоскостное действие текущей по поверхности воды без каких-либо русел. Перемещается только самый мелкий материал, так как мощность струек крайне невелика. На более крутых склонах разрушительная способность струек воды возрастает, в связи с чем они начинают врезаться в поверхность склона. Возникает струйчатый, или мелкорытвинный смыв. Постоянное перемещение мелких рытвинок вызывает в целом плоскостное разрушение склона, общее и равномерное понижение его поверхности. Следовательно, обе описанные формы стока ведут к плоскостному смыву. Верхняя часть склона при этом разрушается, нижняя — погребается в продуктах выноса. Переносимый материал откладывается, попадая на более пологие участки склона, образуется аккумулятивный шлейф, верхний край которого поднимается вверх по склону, способствуя его выравниванию.

Процесс ведет, таким образом, к выполаживанию склонов, к сглаживанию и срезанию выпуклостей. Однако в зависимости от прочности пород это происходит очень неравномерно. Прочные горные породы значительно медленнее разрушаются и обычно образуют выступы, слабые наоборот — выполаживаются быстрее. Здесь создаются ложбины с более пологим скатом. В ослабленных сильно трещиноватых зонах развиваются более глубокие рытвины. В условиях еще более крутых склонов с уклоном 20—30° сток концентрируется лишь по немногим более крупным рытвинам, быстро перерастающим в промоины и в мелкие овраги. Развивается склоновая эрозия. В особенности большое значение приобретает она на горных склонах, где овражное расчленение становится основным процессом их разрушения.

Интенсивность склонового смыва в большой степени зависит от процессов выветривания, рыхлые продукты которого удаляются смывом.

Денудационные формы рельефа, возникающие при склоновом смыве, очень разнообразны. На равнинах в однородных породах образуются сглаженные склоны смыва, очень постепенно переходящие в водораздельные равнины. При неравномерной прочности пород присутствуют останцовые выступы и ложбины стока — белли. Все эти денудационные формы бывают обычно скрыты маломощным покровом элювия и делювия и постепенно сливаются с рельефом аккумулятивного шлейфа в нижней части склона. В результате склоновой эрозии образуются рытвины, промоины, мелкие овраги. Все они направлены по линии наибольшего ската, очень слабо извилисты в плане. Характерно снижение высоты бортов этих ложбин вниз по склону до их полного исчезновения и почти прямая или слабо вогнутая форма продольного профиля.

В нижней части склонов и у подножий образуются аккумулятивные делювиальные шлейфы. Они имеют плоскую поверхность, полого спускающуюся ко дну долины, и отличаются слабо вогнутым поперечным профилем (рис. 15). В начальной стадии склонового смыва более активно развиваются отдельные конусы выноса, образующиеся в устьях более крупных рытвин и промоин.

Однако они быстро погребаются в общем едином аккумулятивном шлейфе. Образующиеся при этом делювиальные отложения или делювий были впервые выделены как особый генетический тип А. П. Павловым в 1890 г. Делювий представляет собой отложения склонов и их подножий, возникшие в процессе плоскостного смыва при действии непостоянных безрусловых струек дождевых и талых вод. Он характеризуется мелкоземистостью, местами тонкой наклонной слоистостью, а также плащеобразным залеганием. В составе делювия преобладают суглинки и супеси, в большей или меньшей степени обогащенные песком, а иногда дресвой или даже мелким щебнем. Сортировка материала выражена слабо. Она осуществляется за счет того, что вода уносит дальше более мелкие частицы, а также в результате неравномерности стока. Сильные ливни вызывают снос значительно более крупных частиц. В связи с этим характер материала меняется.

В строении делювия выделяются три фации (см. рис. 15): присклоновая (I), обогащенная более крупным обломочным материалом; срединная (II), отличающаяся более отчетливой слоистостью, связанной с неустойчивым тут режимом стока, и периферическая или низовая (III), сложенная наиболее тонким материалом.

Слоистость в делювии имеет наклон параллельно поверхности] шлейфа. Выражена она прослойками песчано-дресвяного материала или чередованием суглинков разного тона окраски и разного механического состава. Мощность делювия в верховой части шлейфа очень мала (1—2 м), затем резко увеличивается, и над погребенной подошвой склона достигает максимума (10—15 м), а в низовой части шлейфа уменьшается до нуля. При одновременном накоплении делювия и пойменного аллювия низовая часть шлейфа редуцируется и делювиальные отложения средней части шлейфа фациально переходят в аллювий. Делювий имеет площадное распространение. Он не связан с линейными (русловыми) потоками. В этом его коренное отличие от других водных отложений — аллювия и пролювия.

С делювиальными отложениями связаны склоновые россыпи, образующиеся в результате отмыва более тяжелых и трудно разрушаемых минералов, остающихся на месте. В зависимости от формы и положения рудного тела россыпи могут быть поперечными или продольными к склону. Эти россыпи, как правило, не имеют промышленного значения, но указывают на положение коренных руд. Такую же роль играет делювиальный снос продуктов выветривания рудных тел.

Делювий широко распространен на равнинах, но встречается и в горах, где он приурочен к более пологим склонам. В горах характерно его смешение с другими генетическими типами отложений — с осыпями, с пролювием и т. д. Иногда они картируются под общим названием «коллювия», т. е. отложений подножий. Недопустимо называть эти смешанные отложения делювием, так как они резко отличаются от делювия по своим инженерно-геологическим свойствам.

В результате склоновой эрозии образуется склоновый пролювий — отложения мелких конусов выноса у устьев промоин на склоне. Он сложен дресвой и щебнем в обильном землисто-суглинистом цементе. Конусы выноса сближенных промоин постепенно сливаются и вместе с делювием образуют единый шлейф коллювия смыва.

В целом делювиальные склоны характеризуются очень сглаженными выпукло-вогнутыми формами с широким развитием в равнинных условиях аккумулятивных шлейфов. Образование делювия ведет к смягчению форм и общему выполаживанию рельефа.

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ СКЛОНОВ

Коренные различия в рельефе склонов связаны с их происхождением. Поэтому наиболее общее значение в подразделении склонов имеет их генетическая классификация (табл. 2). Эта классификация может применяться только с учетом сказанного о чрезвычайно тесной связи самых разнообразных процессов. Наиболее распространены склоны комплексной денудации, развивающиеся под действием нескольких процессов. Так, в горных и холмистых районах важнейшую роль играют склоны с развитием склоновой эрозии, всегда сопровождающейся другими процессами. Выделяются также разного рода денудационно-вулканические, денудационно-абразионные склоны, или конкретнее — например, обвально-абразионные. Генетическая классификация дополняется и элементами морфометрической классификации. Выделяют склоны крутые, средней крутизны, пологие, высокие, низкие и т. п.

Морфология склонов зависит также от геологического строения и климатических условий. В зависимости от геологического строения различаются аструктурные и структурные склоны. Первые возникают на однородных по своим физико-механическим свойствам горных породах, которые склон срезает, не считаясь с их структурой (см. рис. 10,з), вторые — либо совпадают с поверхностью бронирующих толщ (см. рис. 1, Б и В) либо возникают на породах, различающихся по своей прочности и залегающих более крупными телами (см. рис. 10, ж). На склонах этого типа различается ступенчатость (структурные уступы), наличие выступов и ниш. При наличии более мощных прочных слоев среди слабых пород образуются структурные террасы. В зависимости от свойств и залегания горных пород возникают весьма разнообразные типы литоморфного рельефа. Большую роль играют неравномерное развитие трещиноватости, различная растворимость в карбонатных породах. Форма возникающих при этом причудливых останцов, напоминающих башни или статуи, бывает очень характерна для тех или иных пород и нередко служит важным признаком при геологическом картировании.

Климатические факторы влияют через выветривание, тесно связанное с климатом, и вследствие связи с ними денудационных процессов. Растительность, обусловленная климатом, заметно задерживает такие склоновые процессы, как плоскостной смыв и образование осыпей. Сильное влияние имеют климатические особенности также на унос материала от подножий склонов. Так, при исключительно сильных тропических ливнях во время дождливого сезона в условиях семиаридного климата делювиальные шлейфы на склонах не образуются. Весь материал выносится на присклоновую равнину и откладывается в ее пониженной периферической части.

На развитие склонов влияют также экспозиция склона, т. е. ориентировка его по отношению к солнцу, гидрогеологические условия, силы вращения Земли, направление и сила господствующих ветров, на современном этапе — деятельность человека. Роль этих факторов поясняется в главах V, IX и X.

К наиболее общим факторам, влияющим на развитие склонов, относятся тектонические движения. Поднятие земной коры вызывает врезание потоков — усиление эрозии (см. главу V). Начинается интенсивное углубление долин. Склоновые процессы, менее мощные, не успевают выровнять склоны, и в результате они приобретают выпуклую форму, с увеличением крутизны к руслу потока. Замедление эрозии при опускании земной коры вызывает заполнение долин продуктами сноса, скопление их у подножья склонов, которые, в конце-концов, приобретают вогнутую форму, с постепенным выполаживанием к днищу долины.

Впервые вопросы о развитии склонов в условиях одновременно протекающих тектонических движений земной коры были рассмотрены В. Пенком в 1924 г. Им введены понятия восходящего и. нисходящего развития рельефа. Идеи В. Пенка о развитии склонов играют большую роль в оценке общей направленности новейших тектонических движений.

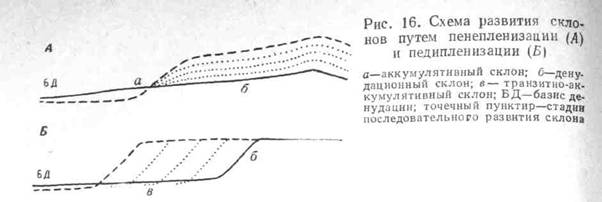

Важнейшее значение для выработки общей теории эволюции склонов имеет правильное понимание соотношения двух главных

типов развития склонов- пенепленизации и педипленизации. Учение о пенепленизации рельефа было разработано В. Дэвинсом и

основалось на представлении о неизбежном выполаживании

склонов в ходе их развития (рис. 16, А). склоновые процессы ведут к более энергичному разрушению верхней части склонов и перемещению продуктов разрушения к их основанию. В результате происходит общее снижение поверхности водораздела, что ведет к выполаживанию и расширению склонов и, в конечном счете, к выравниванию, к переходу страны от расчлененного гористого рельефа к почти равнине — пенеплену.

Другой путь развития склонов — путь педипленизации протекает без выполаживания их, в условиях удаления продуктов разрушения от подножий склонов. Как это было показано В. Пен-ком, а затем обосновано Л. Кингом, склоновая денудация, развиваясь при указанных условиях на всем протяжении склона и происходя в общем равномерно, вызывает отступание склона в сторону водораздела параллельно первоначальной поверхности без выполаживания (рис. 16,5), что также приводит к выравниванию страны. Педипленизация проявляется в условиях сильных тропических ливней при общем сухом климате, в полярном климате при солифлюкционном оттоке продуктов разрушения, а также всюду, где подножье склона срезается боковой эрозией рек, абразией морей, деятельностью ледников и ветра. Необходимо также учитывать чрезвычайно большую длительность развития склонов, некоторые из которых формируются в течение десятков и даже первых сотен миллионов лет. Это обстоятельство резко повышает роль таких медленных процессов, как выветривание, дефлюкция, которые сами по себе приобретают рельефообразующую роль в тесной связи с климатическими условиями.

Таким образом, в формировании склонов решающую роль играет не только тектоника, но также геологические и физико-географические условия, в которых разиваются склоны, в особенности климат и время.

Глава V

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: