ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Принципы построения системы управления сетями связи

Управление на сетях электросвязи

Принципы построения системы управления сетями связи

Задачи системы управления сетями связи

Подсистемы управления и их характеристики

Концепция TMN

Основные положения концепции TMN

Модели системы управления сетью

Достоинства и недостатки TMN

Управляющие протоколы TMN

Тенденции развития стандартов и технологий управления сетями связи

Показатели качества функционирования сетей электросвязи

В разделе 4 рассматривается назначение и принципы построения системы управления сетью (СУС) электросвязи. Уделено внимание задачам, решаемым системой СУС и подсистемам, c помощью которых реализуются данные задачи. Рассмотрена концепция TMN, как определяющая и используемая для построения системы управления сетью в масштабах ЕСЭ РФ. Проанализирована теоретическая модель TMN. Отмечены достоинства и недостатки концепции TMN. Рассмотрены управляющие протоколы, используемые в сетях управления. Уделено внимание развитию стандартов и технологий систем управления сетями связи. Рассмотрены вопросы оценки качества функционирования сети как составной части системы СУС. Приведены контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы и глоссарий.

Принципы построения системы управления сетями связи

Сети связи, представляющие собой совокупность узлов и линий между ними, предназначены для переноса (транспортировки) сообщений в виде электрических сигналов от источника сообщений к получателю. Для реализации услуг связи недостаточно иметь оптимально построенные сети связи и соответствующее оборудование. Необходимо создать вспомогательные службы, системы, надстройки над сетью связи, которые в условиях расширяющихся запросов потребителей обеспечили бы ее устойчивое функционирование в течение всего срока службы аппаратуры и внешних дестабилизирующих воздействий.

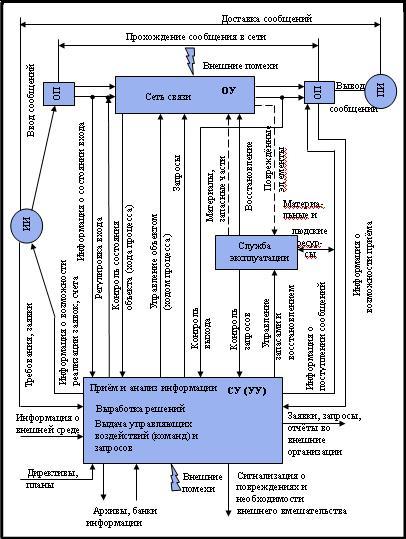

К таким надстройкам относятся системы технической эксплуатации, нумерации, тарификации, расчетов за услуги связи и ряд других. Полный перечень систем зависит от конкретного вида сети связи (первичная, вторичная и т.д.). Совокупность этих систем поддерживает сеть электросвязи, обеспечивая ее функционирование и необходимый уровень показателей для удовлетворения требований потребителей. Перечисленные “системы поддержки” объединяются общим понятием – система управления, которая неразрывно, в замкнутом контуре с обратной связью, взаимодействует с сетью электросвязи через обуслов-ленные интерфейсы. Интерфейсы представляют собой устройства (программно-аппаратные средства) для согласования технических средств системы управления, системы технической эксплуатации и сети связи. Сеть электросвязи можно рассматривать как кибернетическую систему, которая включает объект управления ОУ (управляемая подсистема) и систему управления СУ (управляющая подсистема), связанных между собой потоками контрольной и управляющей информации и подвергающихся внешнему воздействию (рисунок 10.1.1). При этом внешними по отношению к сети воздействиями являются как планы и директивы, поступающие от вышестоящих организаций (с верхних уровней управления) и требования по доставке сообщений и предоставлению других услуг, поступающие от пользователей, так и различные возмущающие воздействия или отказы (неисправности) отдельных элементов, нарушающие ход процесса. На рисунке 10.1 приведена модель системы управления сетью связи, которая наглядно демон-стрирует процессы, происходящие в системе управления.

Рис. 4.1 – Модель системы управления сетью связи

ИИ – источник информации;

ОП – оконечный пункт;

ПИ – потребитель информации.

Под регулировкой входа подразумевается установка параметров (показателей качества, скорости доставки и т.д.) для взаимодействия ОП с сетью связи, а контроль выхода – это измерение этих параметров.

В отрасли “Связь ” роль управления в развитии и совершенствовании сетей значительно повышается. Если ранее управление понималось как составная часть технической эксплуатации наряду с техническим обслуживанием, то в настоящее время управление рассматривается как более широкое понятие, включающее техническую эксплуатацию как составную часть. При таком подходе техническую эксплуатацию следует понимать как исполнительную составляющую системы управления, которая средствами технического обслуживания обеспечивает в сети связи выполнение тех решений и команд, которые приняты системой управления, и сообщает о результатах их выполнения. Иными словами, в системе управления можно выделить две основные части – систему принятия решений и систему исполнения решений. Первая, образно говоря, - это мозг системы, ее интеллектуальная основа, которая реализуется в виде операционной системы. Вторая, пользуясь аналогией с живыми организмами, - это опорно-двигательный механизм системы, реализуется в виде программно-технических средств технической эксплуатации.

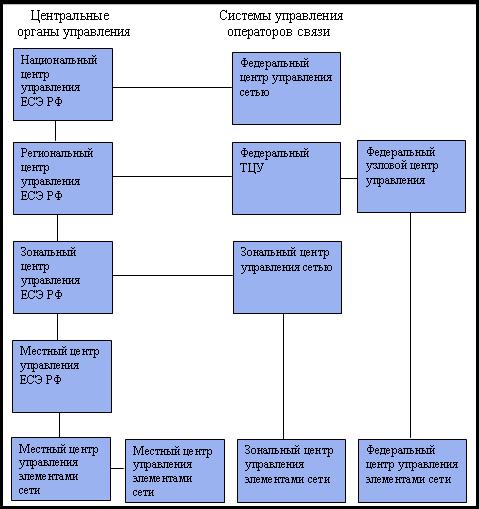

Иерархия организационных уровней управления, существующая для системы связи РФ на ближайшую и отдаленную перспективу, представлена на рисунке 10.2.

Рис. 4.2 Иерархия организационных уровней управления связью

В основе организации управления ЕСЭ должны лежать следующие принципы:

- интеграция функциональных, физических и информационных структур управления;

- создание гибкой архитектуры на основе методологии открытых систем, обеспечивающей возможность реконфигурации и развития систем управления;

- стандартизация компонентов системы управления;

- высокий уровень автоматизации процессов управления;

- применение новейших технологий обработки информации.

В соответствии с Федеральным Законом “О связи” комплекс сетей электросвязи, входящих в состав ЕСЭ, должен быть обеспечен централизованным управлением. Централизованное управление ЕСЭ должно сочетаться с предоставлением операторам сетей самостоятельности в вопросах управления сетью и услугами связи в пределах их лицензионной территории в повседневных условиях. Исходя из этого, система управления ЕСЭ фактически представляет собой комплекс взаимоувязанных систем управления различных операторов сетей общего и ограниченного пользования. Руководство и управление перечисленными сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации, а также общая координация функционирования в повседневных условиях обеспечивается центральными органами управления ЕСЭ. Основу - комплекса составляют системы управления операторов сетей общего пользования. Эти сети охватывают территорию всей страны и обслуживают население, организации, учреждения народного хозяйства, а также других потребителей без каких-либо ограничений. При организации управления должна учитываться неравнозначность операторов, которые в зависимости от масштабности сетей и их государственной значимости делятся на операторов сетей связи федерального, зонального и местного значений (рис. 3.3).

Рис. 10.3 Структурно-функциональная схема управления для операторов сетей общего пользования.

В целом под системой управления сетью электросвязи понимается ”система, выполняющая функции по управлению сетью на основе комплекса информационных технологий по планированию, техническому обслуживанию, эксплуатации, оперативному и административному управлению сетями и предоставляемыми услугами ”.

Организационно каждая система управления сетями (СУС) оператора должна представлять территориально-разнесенную иерархическую структуру, построенную в соответствии с принципами TMN. Топология сетей управления в пределах зоны ответственности оператора, размещение центров управления, число уровней иерархии должны определяться в соответствии с особенностями управляемых сетей, их назначением, размерами, разветвленностью, организацией технических средств.

Минимальное число уровней иерархии – два:

- на нижнем уровне находятся центры управления элементами сети (ЦУ-ЭС), осуществляющие контроль и непосредственное взаимодействие с элементами сети;

- на верхнем уровне - центр управления сетью, услугами и бизнесом (если требуется).

Системы управления сетями федерального значения, как правило, должны иметь четырехуровневую структуру, включающую, кроме центра управления сетью и услугами связи оператора на верхнем уровне иерархии и центра управления элементами на нижнем уровне иерархии, еще два подуровня управления сетями:

- территориальный центр управления (ТЦУ), осуществляющий функции по управлению сетью и услугами связи в зоне, определенной администрацией связи;

- узловой центр управления (УЦУ), осуществляющий управление на части выделенной территории ТЦУ в непосредственном взаимодействии с ТЦУ.

Системы управления сетями операторов зонального значения должны иметь трех- или двухуровневую структуру.

Системы управления сетями операторов местного значения, как правило, должны иметь двухуровневую структуру управления. Системы управления сетями оператора могут включать ряд подсистем управления различными видами сетей связи в зоне данного оператора.

Каждая СУС оператора должна иметь единый многофункциональный головной центр управления сетями (ЦУ оператора), который должен осуществлять контроль за сетью зоны оператора в целом, планирование развития сети и предоставления услуг связи, взаимодействие с центрами управления других операторов и соответствующими центральными органами управления.

Итак, структура управления ЕСЭ РФ и операторов связи представляет собой сложную многоуровневую структуру с многообразными функциональными связями на всех уровнях. Создание и обеспечение работоспособности рассмотренной структуры требует не только организационно-технических, но и управленческих решений по реорганизации управления предприятием связи (оператором) в целом. Это более высокий уровень управления, описание которого возможно в рамках концепции функционального менеджмента.

Основной целью создания сети управления связью является автоматизация управления для существующей и перспективной цифровой сети, в которой должно обеспечиваться:

- создание условий для интеграции национальных сетей связи во всемирную инфраструктуру связи;

- увеличение доходов за счет повышения пропускной способности сети, повышения качества и увеличения номенклатуры услуг, требуемой полноты и достоверности информации о работе сети для каждого уровня управления;

- снижение эксплуатационных расходов за счет снижения убытков от простоев ресурсов сети при своевременном и точном диагностировании отказов, повышение уровня автоматизации операций управления, централизации квалифицированного персонала.

При этом ожидаемое повышение пропускной способности сети может быть достигнуто за счет интегрирования управления первичной и вторичной сетями связи.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: