ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

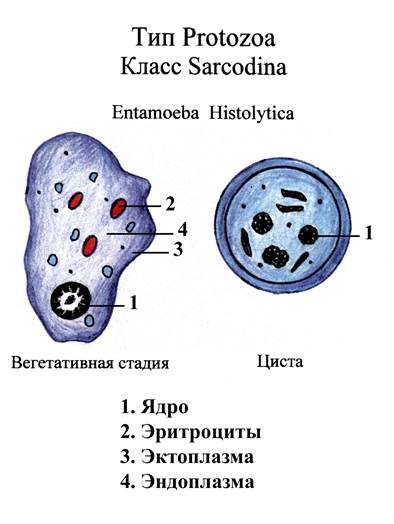

Морфология, жизненные циклы, патогенное действие саркодовых. Диагностика и профилактика амебиаза.

АМЕБА ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ - Entamoeba histoiytica - возбудитель кишечного (амебной дизентерии) и внекишечного амебиаза - антропоноза.

Географическое распространение - повсеместно, особенно часто в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Локализация - слепая, восходящая, поперечно - ободочная кишка, а также печень, легкие, кожа и др.

Морфологическая характеристика. Существует в 4-х вегетативных формах - трофозоитах и цистной форме. 1. Мелкая вегетативная - просветная форма (f, minuta) (15-20 мкм) - непатогенна. У этой формы эктоплазма слабо выражена, движение медленное.

2. Тканевая форма (20 - 25 мкм) - патогенна. У амебы эктоплазма выражена, глыбки хроматина расположены радиально на периферии ядра, кариосома - строго в центре ядра, движение активное и сравнительно быстрое.

3. Крупная вегетативная (f., magna) (30 - 40 мкм до 60 - 80 мкм) - эритрофаг. Движение амебы активное, как у тканевой формы. При особых условиях (изменение бактериальной флоры кишечника, ослабление иммунитета) образует тканевую форму. При излечении заболевания эритрофаг переходит в просветную, а затем в предцистную форму. 4. Предцистная форма (12-20 мкм), ее цитоплазма не дифференцирована на экто- и эдоплазму, движение медленное. 5. Цистная форма (9 - 14 мкм) округлая с 4-мя ядрами. Незрелые цисты содержат овальные хроматоидные тельца. В зрелых цистах их нет.

Инвазионная форма - циста попадает к человеку через рот. Заражение цистами и просветными формами может сопровождаться бессимптомным носительством, чаще в средних широтах.

Патогенное действие. Патогенные формы вызывают изъязвления кишечника. Осложнения амебиаза: кишечное кровотечение и развитие абсцессов в печени. Редко может развиться абсцесс в легких, мозге, коже и других органах.

Источник заражения - больной человек и носитель.

Диагностика. Обнаружение тканевой и крупной вегетативных форм в мазке свежевзятых фекалий. Наличие просветных форм и цист недостаточно для диагностики амебиаза.

Эти формы как правило указывают на носительство. Возможна иммунологическая диагностика.

Профилактика: а) общественная - выявление и лечение больных и носителей; б) личная - соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, овощей, фруктов, кипячение воды).

АМЕБА КИШЕЧНАЯ - Entamoeba coli. Непатогенная амеба.

Географическое распространение. Обнаруживаются примерно у 40-50% населения различных областей земного шара.

Локализация - просвет верхних отделов толстой кишки.

Морфологическая характеристика. Вегетативная форма имеет размеры 20 - 40 мкм. Резкая граница между экто- и эндоплазмой отсутствует. Ядро содержит глыбки хроматина, не обнаруживающего радиальной структуры; ядрышко лежит эксцентрично. Питается бактериями, грибками и остатками пищи. Цисты 8 и 2 ядерные.

АМЕБА ГАРТМАНА - Entamoeba hartmanni - не патогенна.

Географическое распространение - Средняя Азия.

Локализация - толстый кишечник.

Морфологическая характеристика. Вегетативные и цистные формы соответствуют мелкой вегетативной форме и цисте дизентерийной амебы, но имеют более мелкие размеры. Вегетативные формы (5-12 мкм) активно подвижны, образуют эктоплазматические псевдоподии. В пищеварительных вакуолях - бактерии. Е.hartmanni никогда не фагоцитируют эритроциты. В ядре (1,5-3,5 мкм) центрально располагается кариосома, на периферии - хроматин. Цисты (5-10 мкм) - одно-, двух- и четырехъядерные, богаты гликогеном, распределенным по всей цитоплазме. Цисты содержат ядра с точечной кариосомой в центре и хроматоидные тельца в виде коротких закругленных палочек на всех стадиях созревания цисты, в том числе и у четырехъядерных.

НЕГЛЕРИЯ и АКАНТАМЕБА - Naegleria fowleri и Acanthamoeba castellani (почвенные свободноживущие амебы) - факультативные возбудители амебного менингоэнцефалита.

Географическое распространение. - Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Новая Зеландия, Замбия, США.

Локализация. - свободноживущие амебы во внешней среде распространены в почве и воде. Некоторые разновидности обладают патогенностью для млекопитающих и человека с поражением центральной нервной системы и оболочек мозга.

Морфологическая характеристика. Вегетативные формы амебы (трофозоиты) из спинномозговой жидкости 10-20 мкм диаметром, с зернистой цитоплазмой, четкой эктоплазмой и выступающими псевдоподиями.

Цикл развития. Naegleria чаще всего поражает детей и взрослых людей молодого возраста. Заболевание часто заканчивается летальным исходом. Acanthamoeba инфицирует, как правило, людей взрослого возраста, в некоторых случаях отмечается спонтанное выздоровление. Заражение человека происходит, как правило, в летние месяцы после купания в пресной воде. Входные ворота инфекции - слизистая полости носа в области решетчатой кости, травмированная кожа и роговица.

Инвазионная форма. Циста и трофозоит.

Патогенное действие. Паразитирование Naegieria является причиной резкой, упорной головной боли в области лба, с последующей тошнотой, рвотой, лихорадкой и ригидностью затылочных мышц. Возможно изменение вкуса или обоняния. Далее - сонливость, затемненность сознания, кома.

Acanthamoeba вызывает доброкачественную хроническую форму менингоэнцефалита.

Идентификация возбудителей болезни не всегда бывает бесспорной.

Источник заражения - вода с цистами и трофозоитами амеб.

Диагностика. Исследование спинно-мозговой жидкости на наличие живых амеб.

Профилактика: а) общественная - санитарный контроль воды; мероприятия, направленные на очистку воды в водоемах и защиту ее от загрязнения; б) личная - не купаться в зараженных водоемах; соблюдать правила личной гигиены.

3.4. Вопросы для самоконтроля:

1. Морфофизилогическая характеристика класса саркодовых:

а) экология саркодовых;

б) клеточный уровень организации жизни саркодовых;

в) структурные компоненты общего и специального значения;

г) особенности питания и размножения саркодовых.

2. Морфология, жизненный цикл, патогенное действие дизентерийной амебы:

а) характерные признаки дизентерийной амебы;

б) локализация амеб при кишечных и внекишечных формах амебиаза;

в) пути заражения;

г) стадии развития дизентерийной амебы в организме человека;

д) патогенез амебиаза.

3. Диагностика и профилактика амебиаза:

а) выявление вегетативных форм и цист дизантерийной амебы при копрололгических исследованиях нативных и окрашенных микропрепаратов;

б) меры борьбы общественного характера с амебиазом;;

г) рекомендации по личной профилактике амебиаза.

4. Дифференциальная диагностика дизентерийной и кишечной амеб:

а) отличие вегетативных стадий дизентерийной и кишечной амеб;

б) морфологические различия их цист.

3.5. Вариант тестового контроля по теме «Общая и медицинская протозоология. Представители класса Саркодовые.»

Вариант 1

1. Назвать свободноживущих патогенных амеб:

А) Entamoeba proteus;

Б) Entamoeba gingivalis;

В) Naegleria gruberi;

Г) Acantamoeba castellani;

Д) Entamoeba hartmanella.

2. Клеточные структуры Entamoeba hystolytica:

А) пелликула;

Б) несколько ядер;

В) гомогенная цитоплазма;

Г) стигма;

Д) лейкопласты;

Е) гликогеновые вакуоли;

Ж) митохондрии;

З) одно ядро;

И) аппарат Гольджи.

3. Локализация в организме человека Entamoeba hystolytica:

А) слепая кишка;

Б) поджелудочная железа;

В) сигмовидная кишка;

Г) легкие;

Д) тонкий кишечник;

Е) головной мозг;

Ж) печень;

З) прямая кишка.

4.Клиническая картина в острый период амебиаза:

А) острое начало;

Б) гнойные очаги;

В) тошнота, рвота;

Г) стул 15 – 20 раз в сутки;

Д) лихорадка, озноб;

Е) стул 8 – 15 раз в сутки;

Ж) гангренозного типа;

З) быстрая потеря веса;

И) стекловидная слизь с примесью крови.

5) Дифференциальная диагностика егетативных стадий амеб:

А) Entamoeba hystolytica 1. Ядро, богатое хроматином.

Б) Entamoeba coli 2. Движение поступательное.

3. Псевдоподии широкие.

4. 20-60мкм.

5. Кариосома эксцентричная.

6. В нативном препарате ядро видно.

7. Экто- и эндоплазма.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: