ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

III. ОГРАНИЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ

Ограничение – это логическая операция, посредством которой совершается переход от высшего, подчиняющего понятия к низшему, подчиненному понятию. Самый простой, традиционный в логике способ ограничить общее понятие состоит в добавлении к его содержанию видообразующего признака, например «рыба - морская рыба». Предел ограничения – единичное понятие.

Обобщение – это, наоборот, переход от подчиненного понятия к подчиняющему. Относительным пределом обобщения полагают высшее родовое понятие (notio generalis superior). Последнее обыкновенно устанавливается в границах некоторой системы понятий и в соответствии с конкретной исследовательской задачей. Так, обобщая понятие «карельская береза», мы могли бы остановиться на понятии «береза», «дерево» или «растение» или на каком-либо ином высшем понятии; а могли бы, скажем, взойти к понятию «субстанция». Последним пределом обобщения полагают самое высшее родовое понятие (notio generalis summa), над которым уже не находится никакого родового понятия.

Упражнение 12. Найдите ближайшие родовые понятия по отношению к данным:

1. Этика.

2. Чемпион.

3. Наводнение.

4. Абстрагирование.

5. Дождь.

6. Штукатур.

7. Квадрат.

8. Осень.

9. Рубль.

10. Диакон.

Упражнение 13. Найдите понятия, видовые по отношению к данным:

1. Автомобиль.

2. Плодовое дерево.

3. Игра.

4. Оркестр.

5. Родственник.

6. Религия.

7. Сословие.

8. Буддизм.

9. Морской корабль.

10. Знак.

Упражнение 14. С помощью круговых схем проверьте правильность обобщения:

Пример. Аспирин – таблетки – лекарство – медикамент.

Начнем с того, что установим отношения между данными понятиями с помощью круговых схем (как в упражнении 10). Делайте это без оглядки на предзаданный результат – что выйдет, то и выйдет.

Когда схема готова, будем ее интерпретировать как схему обобщения (или ограничения – в упражнении 14). При правильном обобщении (ограничении) схема соответствует последовательному подчинению и имеет подобие мишени или матрешки в разрезе. Любая двойка понятий из списка должна находиться в отношении подчинения. И любое отступление от «мишени» – ошибка.

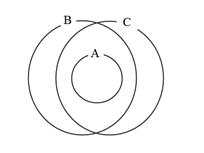

Отношения между предложенными понятиями описываются следующей схемой:

Здесь А – аспирин, В – таблетки, С – лекарство, или медикамент.

Первое обобщение, А – В, правильное.

Второй шаг, В – С, неверен, поскольку понятия стоят не в отношении «подчиняющее – подчиненное», а в отношении пересечения. Лишь некоторые, не все таблетки – лекарство (форму таблеток могут иметь и нелекарственные препараты), и некоторые лекарства – таблетки.

Третий шаг, «лекарство – медикамент», также неверен. Имена «лекарство» и «медикамент» – синонимы. Заметьте, «лекарство» и «медикамент» мы обозначили не разными буквами латиницы, а одной буквой С. Тут нет двух понятий. Не смешивайте синонимию имен с тождеством понятий.

1. Минск – столица Беларуси – столица республики – столица государства – столица.

2. Общественно-политический журнал – журнал – периодическое печатное издание – печатное издание.

3. Сибирский кедр – сосна – хвойное вечнозеленое дерево – хвойное дерево.

4. «Стол» – существительное мужского рода – существительное русского языка – существительное – часть речи – слово.

Упражнение 15. Проверьте с помощью круговых схем правильность ограничения понятий:

1. Европа – Восточная Европа – Беларусь – Минск.

2. Населенный пункт – крупный населенный пункт – город – центр города.

3. Город – областной центр – столица – Минск.

4. Бутерброд – ломтик хлеба с маслом и сыром – ломтик хлеба с маслом – ломтик хлеба.

5. Сборник упражнений по логике – учебное пособие по логике – учебное пособие.

Упражнение 16. Произведите многоступенчатое ограничение понятий:

Пример. Птица.

Это учебное упражнение и условный пример. У нас нет конкретной познавательной задачи. Поэтому, в каком направлении, к каким видам мы поведем ограничение (обобщение) – дело нашего свободного выбора. Наша забота сделать это правильно.

Желательно развертывать ограничение (обобщение), опираясь, по возможности, на какую-либо научную классификацию, учитывая основные разделения видов. Необходимую информацию легко добыть в справочниках интернета. Впрочем, поскольку мы с вами не специалисты в разнообразных областях знания, затрагиваемых в упражнениях, довольно с нас будет эскиза, и только бы не впасть в формально-логические ошибки.

Итак, наш первый шаг – к какому-либо предельно емкому виду птицы. Пусть это будет перелетная птица. Напомним о технологии ограничения: к содержанию исходного понятия (здесь – признаки птицы) добавляется видообразующий признак или их совокупность: здесь, «перелетность». Перелетными являются те птицы, которые в холодное время года мигрируют далеко от своих гнездовий.

Теперь ограничим понятие перелетной птицы, выделим какой-либо ее вид. Пусть это будет журавль. К признакам перелетной птицы добавились видоотличительные признаки журавля. Содержание понятия выросло, а объем, напротив, уменьшился, согласно закону обратного отношения между содержанием и объемом понятия.

Теперь ограничим понятие журавля, шагнув к какому-либо его виду, допустим, к серому журавлю. Это синевато-серый журавль, с темной каймой по оперению крыльев и белыми полосками под глазами.

Видов серого журавля наука пока не установила. Вид, который более не разделяется на виды (по крайней мере, в данной теории, в данной классификации) называется низшим видом. Можно, конечно, выделять подмножества серых журавлей по тем или иным признакам; например, журавли, которые гнездятся на болоте, что за околицей нашей деревни; но, несмотря на практическую значимость таких ограничений, они производятся по несущественным признакам и не имеют отношения к научной классификации журавлей.

На наш взгляд, разумно было бы прекратить ограничение на низшем виде. Однако наши учебные пособия по логике почему-то полагают пределом ограничения единичное понятие. Ну что же, давайте выделим некоего единичного серого журавля по прозвищу Журка. Правда, расстраивается единство метода: роды мы ограничиваем по видовым, видообразующим признакам, а индивидов указываем по их индивидуальным признакам. Но последние нельзя считать существенными. Какое дело науке до того, что у нашего Журки коротковат клюв и он немного хромает на левую лапу? “ Это случайные привходящие признаки. Науке важно, что Журка – типичный экземпляр серого журавля, и не более того.

У нас выстроилась цепочка понятий: птица (А) – перелетная птица (В) – журавль (С) – серый журавль (D) – Журка (E). Схема имеет вид последовательного подчинения:

1. Одежда.

2. Предмет мебели.

3. Средство передвижения.

4. Танец.

5. Растение.

6. Музыкальное произведение

7. Язык.

8. Наука.

9. Педагогика.

10. Храм.

Упражнение 17. Произведите многоступенчатое обобщение понятий:

1. Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка.

2. Президент Республики Беларусь.

3. Белорусский государственный театр оперы и балета.

5. Аристотель.

6. Комедия Шекспира «Венецианский купец».

7. Планета Земля.

8. Буква «б».

9. История Белоруси.

10. Минск.

IV. ДЕЛЕНИЕ

В традиционной логике изучались различные виды деления, в том числе деление рода на виды, деление предмета на части, различение понятий сообразно значениям омонима и др. К настоящему времени более или менее прочно утвердилось только первое. Иногда рассматривают деление предмета на части, которое сегодня называют аналитическим делением (мы его не рассматриваем).

Деление (divisio) - операция, посредством которой объем родового понятия распределяется по объемам видовых понятий в соответствии с некоторым признаком. При этом род называется делимым (totum divisum), виды – членами деления (membra divisionis), а признак, в соответствии с которым производится деление, – основанием, или принципом деления (fundamentum sive principium divisionis).

Видами деления являются дихотомия и деление по видоизменению признака. Члены дихотомического деления находятся в отношении противоречия, а члены деления по видоизменению признака – в отношении соподчинения. Различают также одноступенчатое многоступенчатое деление.

Правила деления:

1. Деление должно быть соразмерным, т. е. сумма объемов членов деления должна равняться объему делимого понятия. Возможные ошибки: неполное деление и деление с излишними членами.

2. Члены деления должны исключать друг друга, т. е. находиться в отношении несовместимости.

3. Деление должно производиться по одному основанию. Ошибка: подмена основания, или смешение оснований.

4. Деление должно быть последовательным, т. е. от деления рода на виды необходимо в должном порядке переходить к подразделению видов (subdivisio, подразделение видов на подвиды). Ошибка: скачок в делении (saltus in dividendo).

Упражнение 18. Определите, какие виды деления используются в следующих примерах. Разберите их по составу: укажите основание деления, делимое и члены деления:

1. По количеству лепестков в цветках розы делят на три типа: простые (в цветке максимум 7 лепестков), полумахровые (8—20 лепестков), махровые (более 20 лепестков).

2. «...Одни из живых существ рождаются без смешения полов, другие же от их соединения. Из тех, которые рождаются вне смешения полов, одни происходят от огня, как те маленькие животные, которых мы видим в очагах, другие же от испорченной воды, как комары, третьи из бродящего вина, как муравьи, четвертые из земли, пятые из ила, как лягушки, шестые из грязи, как черви, седьмые из ослов, как жуки-скарабеи, восьмые из овощей, как гусеницы, девятые из плодов, как орехотворки из диких фиг, десятые из гниющих животных, как пчелы – из быков или осы – из лошадей. Что касается до происходящих от полового соединения, то одни из них, и притом огромное большинство, рождаются от однородных существ, другие от разнородных, как мулы. Опять-таки среди живых существ вообще одни рождаются живыми, как люди, другие возникают из яиц, как птицы, третьи в виде кусков мяса, как медведи» (Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений).

3. «Не всякое животное имеет все части тела, но некоторые из них как бы изувечены: есть животные безногие, каковы рыбы и змеи; безголовые, каковы раки, крабы и еще некоторые из водяных: будучи лишены головы, они имеют органы чувств на груди; другие животные лишены легких, именно те, которые не вдыхают воздуха; иные не имеют мочевого пузыря, каковы птицы и все, не испускающие мочи; черепокожные же лишены очень многих членов, так что даже мало похожи на животных...» (Немезий Эмесский. О природе человека).

Упражнение 19. Укажите, в каких примерах имеют место дихотомия или деление по видоизменению признака, а в каких – иные способы деления. Разберите первые по составу:

1. Год делится на двенадцать месяцев: январь, февраль, март и т. д.

2. Углы: острые, тупые и прямые.

3. Дерево делится на корень, ствол и крону.

4. Студент может получить оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

5. Дома бывают одноэтажные и неодноэтажные.

6. Дома: одноэтажные и многоэтажные.

7. Каменные сосульки в пещерах растут либо острием вверх (сталагмиты), либо острием вниз (сталактиты).

8. Молитвенные поклоны бывают поясными или земными.

9. Символ Веры делится на двенадцать членов.

10. «Святые имеют разные названия: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, бессребреники, блаженные и праведные» (прот. Серафим Слободской. Закон Божий).

11. «Корнем» называется или некоторый орган растения, или основа слова.

12. «...Суета есть или не имеющее мысли слово, или бесполезная вещь, или неосуществимый замысел, или не ведущее к концу тщание, или вообще что-либо не служащее ни к чему полезному» (св. Григорий Нисский. Точное истолкование Экклесиаста Соломонова).

13. «...Хильда» – известное слово, означающее на древнегерманском языке «женщина». Именно от этого слова происходят такие имена, как Брунгильда, Матильда, Хильдегард, Хильтруда и другие» (И. Кеплер).

14. «Сущее бывает или делимо, или неделимо. Делимое бывает однородно и неоднородно. Неделимое – это то, что не поддается разделению и ни из чего не состоит, например единица, точка или нота. Делимое – это то, что из чего-то состоит, например слоги, созвучия, живые существа, вода, золото. Однородное – это то, что состоит из подобных частей, и целое отличается от части только величиной, например вода, золото, все сыпучие тела и прочее подобное. Неоднородное – это то, что состоит из несхожих частей, например дом и прочее подобное. Таким образом, сущее бывает или делимо, или неделимо, причем делимое бывает однородно и неоднородно» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов).

15. «Музыка разделяется на три рода. Во-первых – та, которая порождается только устами, например пение. Во-вторых – та, которая порождается и устами и руками, например у кифареда. В-третьих – та, которая порождается только руками, например у кифариста» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов).

16. Апостолов было двенадцать и еще семьдесят.

17. Всех людей по отношению к нам мы разделяем на «своих» и «чужих».

«Свои – это те, о которых мы знаем, наверное, сколько им лет и сколько у них денег. Лета и деньги чужих скрыты от нас вполне и навеки, и если почему-нибудь тайна эта откроется нам – чужие мгновенно превратятся в своих, а это последнее обстоятельство крайне для нас невыгодно, и вот почему: свои считают своей обязанностью непременно резать вам в глаза правду-матку, тогда как чужие должны деликатно привирать. Чем больше у человека своих, тем больше знает он о себе горьких истин и тем тяжелее ему живется на свете. Встретите вы, например, на улице чужого человека. Он улыбнется вам приветливо и скажет:

– Какая вы сегодня свеженькая!

А если через три минуты (что за такой короткий срок может в вас измениться?) подойдет свой, он посмотрит на вас презрительно и скажет:

– А у тебя, голубушка, что-то нос вспух. Насморк, что ли?» (Тэффи. Свои и чужие).

18. «Одни из страстей производят распущенность, другие – ненависть, а третьи – и распущенность, и ненависть. Многоядение и сладкоядение суть причины распущенности; сребролюбие и тщеславие – причины ненависти к ближнему; а себялюбие – мать их – есть причина обоих. Себялюбие есть страстная и неразумная любовь к телу; ему противоположны любовь и воздержание. Обладающий себялюбием, как это очевидно, обладает и всеми страстями» (св. Максим Исповедник. Главы о любви).

19. «...Есть два вида чревоугодия. Первый, когда человек ищет приятности пищи и не всегда хочет есть много, но желает вкусного; и случается, что таковой, когда вкушает яства, которые ему нравятся, до того побеждается их приятным вкусом, что удерживает снедь во рту, долго жует ее и, по причине приятного вкуса, не решается проглотить ее. Это называется по-гречески «лемаргия» – гортанобесие. Иного опять борет многоядение, и он не желает хороших снедей, и не заботится о вкусе их... он заботится только о том, чтобы наполнить чрево свое; это называется «гастримаргия», т. е. чревобесие. <...> Как в законном браке и блудодеянии действие бывает одно и то же, но цель составляет различие дела: ибо один совокупляется для рождения детей, а другой для удовлетворения своего сладострастия; то же можно найти и в отношении пищи: есть по потребности и есть для услаждения вкуса – дело одинаковое, а грех заключается в намерении» (авва Дорофей. Душеполезные поучения).

Упражнение 20. Охарактеризуйте ошибки в классификации Джона Локка:

«По отношению к свету тела могут быть подразделены на три группы: к первой группе относятся те из них, которые излучают световые лучи, как, например, Солнце и неподвижные звезды; ко второй группе относятся тела, пропускающие световые лучи, как, например, воздух; к третьей группе относятся тела, отражающие световые лучи, как, например, железо, земля и др. Тела первой группы называются светящимися, тела второй группы – прозрачными и тела третьей группы – непрозрачными. <...> Непрозрачные тела бывают двух видов: с отражающей поверхностью и без отражающей поверхности. Тела с отражающей поверхностью, или зеркала, – это непрозрачные тела, имеющие отполированную поверхность, которая, отражая лучи в том же порядке, как они поступают от других тел, показывает нам их изображения» (Элементы натуральной философии).

Упражнение 21. Проверьте правильность деления с помощью круговых схем. В неправильных делениях укажите допущенные ошибки:

Пример. Верблюды бывают одногорбыми, двугорбыми и дикими.

Прежде всего, построим круговые схемы, отображающие отношения между данными понятиями. Введем латинские обозначения: А – верблюд, В – одногорбый верблюд, С – двугорбый верблюд, D – дикий верблюд.

Ошибка. Не выполняется второе правило деления, D находится в отношении пересечения, или частичного совпадения с В и С.

Вторая ошибка – подмена основания, или смешение оснований. Верблюды разделяются по количеству горбов, а затем примешиваются дикие верблюды – по их отношению к культуре.

Первая ошибка демонстрируется круговыми схемами. Формально на схемах нарушение второго правила деления всегда обнаруживается пересечением объемов всех или только некоторых членов деления.

Выполнение трех правил деления, из четырех, демонстрируется на кругах Эйлера. Поэтому построение схем – очень важное подспорье в проверке деления (и в установлении вида деления). Впрочем, иногда неполнота деления затрудняет демонстрацию некоторых ошибок на схеме. И лишь одна ошибка – смешение оснований – по существу своему никак не отобразима на круговых схемах. Схемы демонстрируют отношения между объемами понятий, а правило единственности основания деления – чисто содержательное.

Характерно, что в большинстве случаев (но не всегда!) две найденные здесь ошибки идут в паре. Если установлена первая из них, то непременно имеется и вторая; то есть, если объемы членов деления частично совпадают, то непременно есть и смешение оснований деления. Но не наоборот, то есть при наличии второй ошибки не обязательна первая.

Совет. Проверяя деление, проверяйте пункт за пунктом все его правила. В противном случае, можно упустить какую-нибудь из ошибок.

1. Автомобили, по их назначению, делят на грузовые, пассажирские, грузопассажирские и специальные. Это – правильное деление. А теперь мы его будем портить, а вы укажите ошибку.

Автомобиль: грузовой, пассажирский, грузопассажирский, специальный и, наконец, личный автомобиль.

2. А еще, в дополнение к первому правильному делению, бывают трехколесные автомобили.

3. А еще среди автомобилей можно выделить такси и тракторы.

4. В школьной географии, как вы помните, леса делят на хвойные, лиственные и смешанные. Испортим.

Лес: хвойный, лиственный, смешанный, сосновый.

5. Лес: хвойный, широколиственный (основные породы – дуб, липа, вяз), мелколиственный (береза, ольха, осина) и смешанный.

6. Угол: острый, прямой, тупой, смежный.

7. Угол: острый, прямой, тупой, развернутый.

8. Треугольник: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.

9. По составу шоколад делят на горький (черный), молочный, белый и в виде напитка.

10. «Воздухоплавающих животных можно подразделить на птиц и насекомых» (Джон Локк).

11. Дерево: лиственное, хвойное, клен (род деревьев и кустарников семейства клёновых).

12. Члены предложения: подлежащее, сказуемое и второстепенные члены.

13. Члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, определение.

14. Животные: хищные, травоядные, всеядные, млекопитающие.

15. Люди: дающие взаймы, берущие взаймы.

16. Часы: настольные, настенные, напольные, башенные, солнечные.

17. Поезд: стоящий, двигающийся.

18. Поезд: пассажирский, товарный, военный.

19. Трактор: гусеничный, колесный.

20. Морские течения: теплые и холодные.

21. Ручка: чернильная, шариковая, капиллярная, перьевая.

22. Темперамент:

- холерический (быстрые, сильные проявления),

- сангвинический (быстрые, слабые проявления),

- флегматический (медленные, слабые проявления),

- меланхолический (медленные, сильные проявления).

23. Клавиатуры музыкальных инструментов бывают для рук, а также для ног (педальные), с широкими или узкими клавишами.

24. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика, фотоискусство.

25. Православный священнослужитель: пономарь, диакон, священник, епископ.

26. Литературное произведение: стихи или проза.

27. Литератор (тот, кто профессионально занимается литературным трудом): поэт или прозаик.

28. Булочки: вкусные, но не дешевые или дешевые, но не вкусные.

29. «Какое множество на белом свете всяких часов: и карманных, и стенных, и башенных, и стоячих, и лежачих» (Тэффи. Часы).

30. «Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете» (А. П. Чехов. Письма к ученому соседу).

31. В 1910 г. финский исследователь А. Аарне опубликовал свой труд по систематизации сказок. Повторяющиеся сюжеты Аарне назвал типами сказок. Каждый тип представлен в кратком, схематическом изложении. Волшебные сказки в каталоге Аарне делятся на разряды:

чудесный противник,

чудесный супруг,

чудесная задача,

чудесный помощник,

чудесный предмет,

чудесная сила или знание (умение),

прочие чудесные сказки.

32. «В наше время все больше усиливаются специализация и профессионализм. Мы предпочитаем обученных солдат, потому что они лучше сражаются, обученных певцов, потому что они лучше поют, танцоров, потому что они лучше танцуют, весельчаков, потому что они лучше веселятся, и так далее, и так далее» (Г. К Честертон. Двенадцать человек).

34. «Он вел знакомство с аристократами крови и с аристократами ума, как это говорится, а также с аристократами и крови, и ума вместе и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом» (Г. X. Андерсен. Ребячья болтовня).

35. «По скрипучей дощатой эстраде расхаживает тонконогий оратор:

– Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на три группы. Активных и опасных мы истребим. Неактивных и неопасных, но ценных для буржуазии запрем под замок и за каждую голову наших вождей будем снимать десять их голов. Третью группу употребим на черные работы» (Анатолий Мариенгоф. Циники).

36. «Щекотание есть телесное ощущение, подобно ощущению трения и зуда. Оне могут быть приятными или неприятными. Действие щекотания есть смех, который может быть соединен также с приятным или неприятным ощущением, смотря по тому, полезно ли жизни соединенное с тем движение или нет» (Из старинного курса философии).

37. Насекомые бывают съедобными и несъедобными. К съедобным относятся, например, личинки майских жуков, которых во Франции жарят или варят из них суп. Еще одним примером могут быть пауки птицееды – их жарят и считают изысканным деликатесом в Камбодже и Венесуэле. Кроме птицеедов из пауков больше никого, кажется, не едят.

Упражнение 22. В традиционной логике к делению предъявлялось следующее требование: оно должно производиться только по существенному признаку. Нарушение этого требования влечет ошибку: деление по произвольному, случайному, надуманному признаку. В учебнике логики Г. Струве (1905) данная ошибка характеризовалась так: «Деление фантастическое, или произвольное (divisio phantastico), - когда основанием служит не действительный признак предмета, извлеченный из него самого (ему присущий), а признак произвольно придуманный; например, деление людей на хорошо или плохо одетых, наук – на легкие или трудные для изучения». В настоящее время требование существенности основания деления обыкновенно снимается и сохраняется только для естественной классификации. Как вы полагаете, необходимо ли удерживать это требование в логике, или же от него следует отказаться? Аргументируйте вашу точку зрения. (Полезно обсудить этот вопрос с преподавателем.)

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение, или дефиниция (definitio), -- операция, посредством которой раскрывается содержание понятия, вводятся или уточняются термины.

Основные части определения: определяемое, или дефиниендум (definiendum, сокращенно Dfd), и определяющее, или дефиниенс (definiens, сокращенно Dfn). Пример: «Игумен (Dfd) - настоятель православного монастыря (Dfn)».

Определение является номинальным (definitio nominalis), если Dfd есть знаковое выражение; определение является реальным (definitio realis), если Dfd интерпретируется как предмет. Пример реального определения: «Квадрат - это прямоугольник с равными сторонами». Вариант номинального определения: «Термин «квадрат» употребляется для обозначения прямоугольников с равными сторонами».

К числу номинальных относятся хортативные определения, посредством которых временно вводятся уточнения значений недостаточно определенных выражений. Пример: «Высоким человеком мы будем называть человека, имеющего рост, равный 185 см и более».

Явное определение имеет структуру Dfd = Dfn, где знаку «=» (читается: «тождественно по определению») соответствует вид отождествления определяемого и определяющего. Неявное определение не имеет указанной структуры.

Определение через ближайший род и видовое отличие (definitio fit per genus proximum et differentiam specificam) – классическое явное определение, в котором Dfn включает указание на род и видовое отличие. Пример: в определении квадрата "прямоугольник" – ближайший род, «равносторонний» – видоотличительный признак.

Генетическое определение (definitio genetica) – вид определения через род и видовое отличие, в котором видовым отличием выступает указание на способ образования, возникновения, получения или построения предмета. Пример: «Окружность – это замкнутая кривая, образованная движением точки, равноудаленной от неподвижной точки».

Контекстуальное определение – неявное определение, посредством которого Dfd определяется в контекстах его употребления. Пример: "Логарифм данного числа N при основании а есть показатель степени у, в которую можно возвести а, чтобы получить N " (определение понятия «логарифм»).

Приемы, сходные с определением: сравнение, описание, характеристика и остенсивное определение, или указание.

Сравнение предполагает установление сходств или различий между интересующим нас предметом и другими предметами. Пример: «Почки – небольшие парные органы, имеющие форму бобов» (Аристотель).

Описание (descriptio) – указание внешних, наблюдаемых признаков предмета. Описание создает образ предмета, представление о нем. Пример: «Деисус – в церковном искусстве – композиция, включающая Христа (посредине) и предстоящих Ему в молитвенных позах Пресвятой Богородицы и св. Иоанна Предтечи».

Характеристика – перечисление существенных в каком-либо отношение признаков предмета. Пример: «Тот есть истинный друг, кто во время искушений, вызванных обстоятельствами, спокойно и невозмутимо переносит скорби, нужды и беды ближнего, как свои собственные» (св. Максим Исповедник).

Остенсивное определение,или указание, – указание значения слова или словосочетания путем непосредственного показа соответствующего предмета. Пример: ребенку показывают корову и говорят: «Это – корова».

Приведенный перечень определений и приемов, сходных с определением, не является полным, поэтому следует остерегаться чрезмерных натяжек в их определении по случаям. Так, под остенсивное определение иногда подводят определение через пример, однако это не всегда возможно. Говоря, что «физическая теория – это, например, специальная теория относительности», мы, конечно, не можем непосредственно показать последнюю. В риторике иногда проводят различие между заурядным типичным примером, более или менее идеализированным каноническим образцом и иллюстрацией.

Перечисление, с которым мы сталкивались, рассматривая деление, иногда (когда дается полное перечисление) может быть представлено в форме так называемого таблично-списочного определения, например: «Материк – это Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия или Антарктида».

Исследование приемов, сходных с определением, серьезно осложняется присутствием тропов и риторических фигур (это затрудняет в целом логическое исследование дискурса в естественном языке, в языках художественной литературы, мифов и т. д.). В таких случаях иногда прибегают к банализирующему пересказу, переформулировке, позволяющим выявить «прямое значение» выражений. Однако адекватность таких переформулировок бывает сомнительной. Тем не менее, в относительно простых, ясных случаях можно отважиться на переформулировку текста, на экспликацию подтекста, намека и т. п.

Под внешним видом сравнения иногда кроется метафора. Граница между ними бывает трудно уловимой. Нередко развитие, последовательное распространение сравнения порождает аналогию и метафору, как в следующей характеристике праведника:

«Сказал старец: написано: «праведник яко финикс процветет» (Пс. 91, 13). Означает же слово сие, что плод добрых дел и высок, и прям, и сладок. В финиковом дереве одна сердцевина и притом белая, содержащая в себе всю силу его. Подобное можно находить и в праведнике: одно у него и прямое сердце, взирающее к одному Богу. Оно и бело, имея просвещение от веры, и всякое действие праведного в сердце его; а острая вершина его [финикового дерева] есть сопротивление [праведника] диаволу» (Древний Патерик, 18, 33).

Близка сравнению дистинкция (distinctio, различение и разграничение разных смыслов сходных или тождественных языковых выражений), когда она используется для выяснения содержания определяемого понятия. Так, например, Немезий постепенно подводит к определению понятия «обсуждение», устанавливая сходства и различия между «обсуждением» и «исследованием» и другими близкими понятиями; рассматривает близкие по смыслу и значению словоупотребления. В частности, он пишет: «И слово «соображать» (рассматривать) мы употребляем иногда в смысле «обсуждать», как, например, «соображаю (рассматриваю), следует ли плыть», а иногда – в смысле «размышлять», как, например, «рассматриваю науки (знания)», а не «обсуждаю науки». Неясно разграничивая [подобные] выражения, мы часто сбиваемся с толку, считая тождественным не тождественное» (О природе человека).

Указанные приемы могут использоваться в качестве замены определения или же как вспомогательные, дополняющие определение операции. В последнем случае они могут предшествовать определению, подводить к нему, или же последовать определению (пояснять его, иллюстрировать и т. п.), или же обрамлять определение. Они могут комбинироваться в своеобразные структурные единства, взаимопроникать и дополнять друг друга. Так, в составе характеристики нередко присутствуют элементы описания, и наоборот.

Приемы, заменяющие определение Аристотель рассматривал в риторике. В середине XIX века риторика как учебная дисциплина тихо умерла, и ее достояние, по крайней мере, частично, растащили соседки – филология и логика. Пора бы вернуть чужое. Но подавляющее большинство наших студентов не изучает риторики, и поэтому мы продолжаем традицию рассмотрения указанных приемов здесь, в логике.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: