ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Влияние различных установок по отношению

к опросу на величину коэффициента ЗН/33

Различное понимание опроса влечет за собой различное по интенсивности стремление к воспроизведению, которое оказывает воздействие на соотношение запомненных законченных (33) и незаконченных (ЗН) действий у разных испытуемых.

Если испытуемые первой группы, для которых перечисление заданий есть лишь «рассказ о том, что только что было», не старались вспомнить по возможности все задания, а скорее предавались их «спонтанному потоку», то испытуемые второй группы прилагали все силы к тому, чтобы назвать как можно больше заданий. Эти испытуемые стремились показать, какая у них хорошая память. Поскольку они воспринимали перечисление как отдельное, причем особо важное, задание, здесь действовали те же силы, которые были решающими при выполнении других заданий, причем с еще большей интенсивностью, если это вообще возможно. Испытуемые хотели прежде всего продемонстрировать, на что они способны, показать, как высока их работоспособность. Вместо высказываний типа: «Я и не думал, что я такой неловкий», встречавшихся при выполнении ручных заданий, мы находим фразы типа: «Неужели у меня такая плохая память!..». Или же мы сталкиваемся с другим, неявным выражением честолюбия в форме предупреждения: «Я заранее говорю Вам, что у меня плохая память», — представлявшего собой смесь извинения и самооправдания.

Поскольку для этих испытуемых перечисление выступает заданием, которое они хотят как можно лучше довести до конца, то, пока они не перечислят все, это задание остается для них незаконченным. И перечисление они так же не хотят оставить незаконченным, как и все прежние задания. Поэтому они прибегают к различным мнемотехническим средствам, например распределяют задания по содержательным группам.

У испытуемых первой группы, для которых перечисление заданий оказывается «простым рассказыванием», оно не характеризуется такого рода «незаконченностью».

В принципе, можно было бы ожидать, что различная интенсивность стремления к воспроизведению в равной мере затрагивает и законченные, и незаконченные действия, так что коэффициент ЗН/33 остается неизменным. Однако при ограниченном числе заданий любое увеличение общего числа названных заданий, приближающее к объективному максимуму (называнию всех заданий), влечет за собой сближение значений ЗН и 33, поскольку оба вида заданий встречаются в эксперименте с одинаковой объективной частотой. Особенно сильно выраженное стремление к воспроизведению ведет к увеличению общего числа перечисленных заданий и, тем самым, к снижению значения коэффициента ЗН/33, поскольку ЗН уже находится около максимума, и возрастать может лишь 33.

Помимо всего прочего, отсюда следует, что общее число заданий в такого рода опытах не должно быть слишком мало. Если бы испытуемому предъявлялось такое количество заданий, что при опросе он мог бы достаточно хорошо удерживать их все в сознании, то сильное преимущество незаконченных заданий не могло бы проявиться.

При рассмотрении ситуации с динамической точки зрения, существующие соотношения выглядят следующим образом: при установке испытуемого продемонстрировать как можно более высокую способность к запоминанию, связанные с незаконченными действиями квазипотребности, даже если они и сильны, могут оказывать на коэффициент ЗН/33 лишь относительно слабое воздействие. Это означает, что разные по силе квазипотребности не будут вести к разным значениям ЗН/33, причем эта тенденция будет тем более выражена, чем в большей степени на ситуацию влияет сильное стремление к воспроизведению, действующее в том же направлении.

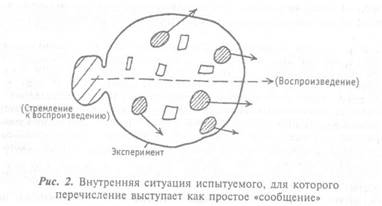

[Для того, чтобы иметь возможность окинуть единым взглядом все многообразие аспектов целостной ситуации, имеет смысл воспользоваться наглядным ее представлением. При построении такой наглядной картины речь может идти лишь о том, чтобы отразить определенные общие динамические взаимосвязи. Та мера, в которой мы можем делать какие-либо конкретные утверждения, должна, естественно, определяться, исходя из степени однозначности или неоднозначности соответствующих экспериментальных результатов. Так, наглядное представление видов напряженных систем и их природы, а также прочих динамических отношений, должно утверждать не более того, что было установлено ранее. Таким образом, ценность графического представления состоит прежде всего в его наглядности.

Законченные и незаконченные действия нам следует охарактеризовать по отдельности.

Квазипотребности, соответствующие незавершенным действиям, мы представим в форме простейшей системы, а именно шара (круга). Тот факт, что эта система находится в состоянии напряжения, мы обозначим штриховкой. Как будет показано ниже, все незаконченные действия не являются с динамической точки зрения единой напряженной системой, но каждому из них соответствует отдельная такая система. Поэтому на рисунке изображено множество таких заштрихованных кружков.

С законченными действиями в момент перечисления никакое напряжение не связано, поэтому соответствующие им фигурки мы оставляем белыми. Мы изображаем их в виде различных прямоугольников, поскольку, благодаря своей законченности, они обладают более сильной и устойчивой формой.

Законченные и незаконченные действия реально встроены в ситуацию эксперимента, что отражено на рисунке включением всех действий в единую систему (эксперимент).

В момент опроса мы имеем, во-первых, вытекающую из инструкции «перечислить задания» квазипотребность (цель этой квазипотребности наглядно представлена стрелкой в направлении воспроизведения выполнявшихся в ходе эксперимента действий). Во-вторых, существуют еще связанные с не законченными в ходе эксперимента действиями напряженные системы потребностного типа. Хотя естественное удовлетворение (или завершение) этих систем лежало бы в несколько ином направлении, они все же вносят, как показывают наши эксперименты, определенный вклад и в усиление тенденции к воспроизведению тех действий, с которыми они связаны.

При понимании перечисления как простого сообщения у испытуемого нет достаточно выраженной и четко отграниченной от предшествующей ситуации эксперимента квазипотребности воспроизведения. Поэтому стремление к воспроизведению здесь, в отличие от предыдущего случая, не отделено от ситуации эксперимента. Отграничение стремления к воспроизведению все же существует, но оно является слабым, и поэтому напряжение в этой системе не может быть сильным. В результате этого силы, связанные с квазипотребностями незаконченных действий, должны оказывать относительно более заметное влияние на воспроизведение, чем в случае, изображенном на рис. 1, где имеется четко выраженное стремление к воспроизведению, в равной мере охватывающее как незаконченные, так и законченные действия.]

Независимо от подтверждения, которое дают средние значения для отдельных подгрупп в табл. 1, 12 и 13, правильность этого утверждения должна быть проверена и более прямым способом.

В табл. 14 результаты испытуемых, которые, судя по их поведению в целом и по данным самонаблюдения, явно рассматривают перечисление заданий как проверку памяти (2а и 26), сопоставлены с результатами просто «рассказывающих» испыту-

Таблица 14

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: