ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

ШОКОЛАДНУЮ КОНФЕТУ? 4 страница

К реализации этой идеи приступили в рамках экспертного эксперимента. Его суть заключалась в том, чтобы на биологических объектах (биоманекенах), меняя последовательно скорость огнестрельного снаряда, получить такое повреждение, которое было обнаружено у Пальцева. Задача была непростой, ввиду сложности раненого канала в теле Пальцева: он прохо-

1 Интересующихся отсылаем к опубликованным работам В. Л. Попова, В И. Молчанова, И. И. Язвннского.

дил через множество разных плотных и мягких тканей, менял свое направление, был достаточно протяженным.

Сначала попытались ответить на л опрос о возможности возникновения ранения при выстрелам только с расстояния 2000м. Эксперимент вынуждены были проводить в лабораторных условиях. Натурный эксперимент в полевых условиях (полигон, стрельбище) исключался, поскольку не мог быть реализован технически: в заданную точку объекта со столь дальней дистанции не под силу попасть даже высококвалифицированному стрелку-спортсмену.

Оставалось воспроизвести возможность выстрела с этого расстояния в условиях тира. Такая методика известна: уменьшая навеску пороха в патроне, мы уменьшаем начальную скорость пули. Соотношение между массой порохового заряда и начальной скоростью пули известно. Так, для получения начальной скорости пули 130 м/с (такой скоростью обладает выстреленная из автомата Калашникова 7,62-мм пуля штатного патрона на расстоянии 2000 м от точки выстрела) требуется всего 0,35 г пороха. Приготовив патроны с такой навеской, приступили к опытам.

На 4 биоманекенах удалось получить слепые ранения, сходные с повреждениями у Пальцева по локализации входной раны и направлению раневого канала. Однако на этом сходство заканчивалось. Раневые каналы, близкие по протяженности (около 50 см), возникали только в тех случаях, когда пуля не причиняла существенных костных повреждений. Вспомним, что у Пальцева пуля на своем пути разрушила акромион, головку плечевой кости и частично ребро и тело позвонка. Если же в экспериментах пуля попадала н плотные костные ткани, она быстро теряла остатки своей и без того малой энергии и оказывалась способной продвинуться в теле лини, на 20—30 см.

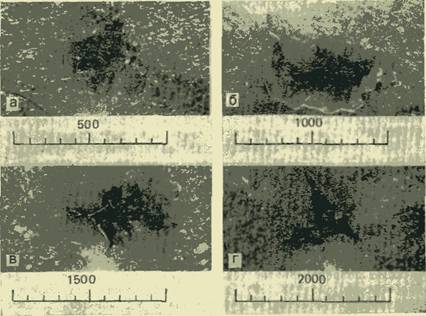

Но, пожалуй, самую интересную информацию давали входные раны. Даже начинающий судебный медик хорошо тает, что в зависимости от величины кинетической энергии пуля способна оказать пробивное, клиновидное или ушибающее действие. Пробивным действием обладают пули с большой кинетической энергией. Выражением пробивного действия пули является дефект кожи в области входной раны. Клиновидное действие оказывают пули, имеющие небольшую кинетическую энергию. О клиновидном действии говорят в тех случаях, когда входная рана не имеет дефекта кожи. Так вот: все раны, полученные в эксперименте, не имели дефекта кожи; они имели продолговатую форму и были окружены широким осаднением, напоминавшим по форме и размерам боковой силуэт пули. Иначе говоря, на расстоянии 2000 м пуля способна оказать только клиновидное действие, се энергии недостаточно для образования дефекта кожи (рис. 5). Надо сказать, для судебных

Рис. 5. Входные огнестрельные отверстия, пол> ценные при экспериментальных выстрелах соответствующих расстоянию выстрела: 500 м, 1000 м, 1500 м,

2000 v.

медиков эти результаты оказались неожиданными. И прежде всего потому, что по данным следствия на местности не было никакой другой точки, откуда мог быть произведен выстрел. Поэтому были выполнены несколько дополнительных серий опытов. Результаты были обработаны методами вариационной статистики. Факт клиновидною действия пули на расстоянии 2000 м от места выстрела был подтвержден математически. Оставалось «обрадовать» следователя.

Надо откровенно сказать, что он был готов и к тому, что эксперты подтвердят его версию, и к тому, что у них не будет достаточно данных для ее исключения, и к тому, что эксперты, сохраняя «достоинство», заявят о невозможности решить эту задачу ввиду отсутствия соответствующих разработок по этому поводу в судебно-медицинской науке. Но то, что эксперты категорически исключат возможность выстрела в Пальцева с расстояния 2000 м, т. е. из района стрельбища..., это была катастрофа.

Ничто не сходилось. Следователь вновь и вновь вглядывался в схему места происшествия и масштабный план мест-

ности: вот место падении Пальцева, вот строения на воображаемой траектории нули, вот «свободный» от препятствии сектор, в нем ни живой души на расстоянии 12 км, кроме стрельбища, только стрельбища... Нет, либо ошибаются эксперты, либо на счете есть чудеса.

Мало-помалу успокоившись, он пришел к простому решению: если эксперты смогли исключить дистанцию 2000 м, пусть тогда (при условии, что их действия правильны и научно обоснованны) исключают последовательно и остальные расстояния (1500, 1000, 500 м и т. д.), ведь какое-то из них останется.

Но профессоров и преподавателей кафедры не пришлось уговаривать. После получении первых экспериментальных данных становилось попятно, что эти сведения носят принципиально новый характер. Становилось ясно, что исследования в этом ключе могут составить большое и долговременное научное направление: как отражается энергия огнестрельного снаряда (или осколка взрывного устройства) и морфологических свойствах повреждений кожи, плоских и трубчатых костей, внутренних органов н т. д.? Как повлияет на характер и объем повреждения не только скорость, но и конструктивные особенности снаряда, его калибр, форма, наличие оболочки, расположение центра тяжести, устойчивость в полете и многое другое? Все это предстояло исследовать в рамках плановых научных исследований. Но следователь не мог ждать несколько лет. Расследование имеет ограниченные законом временные рамки. Пришлось продолжить эксперименты » интересах следствия.

Выстрелы со скоростью 335 м/с. соответствующей 500 м, устойчиво приводили к образованию сквозных торакоабдоминальных ранений. Все входные отверстия имели круглую форму диаметром 0,8—0,9 см или неправильную квадратную форму размерами 0,8X0,8 см, тонкое (около 1 мм) осаднение по краям и большой круглый или квадратный дефект диаметром 0,6—0,7 см (см. рис. и, а). Соотношение круглого диаметра осаднение с диаметром дефекта кожи составило примерно 1,3:1. Эти раны существенно отличались от той, которая была обнаружена у Пальцева. Входное отверстие у него было овальной формы, осаднение — широким, дефект — небольших размеров. Соотношение соответствующих наружных размеров осаднения и дефекта составляло 3:1, Значит, выстрел был произведен с расстояния более 500 м.

Было выполнено несколько серий опытов со скоростями 230 и 180 м/с, соответствующими 1000 и 1500 м. Полученные результаты не были устойчивыми (см. рис. 5, б, в). Дальнейшее расширение опытов требовало не только усилий экспертов, но и значительного числа биообъектов. Поэтому было решено дать заключение на основании проведенных исследовании. Основной

вывод сводился к исключению возможности выстрела с расстояния 2000 м и более, а также с расстояния 500 м и менее. Теперь засели за один стол эксперты и следователь. Перед ними лежали заключения, экспертные фотографии повреждений, масштабный план местности, план-схема места происшествия, в руках — циркули, измерители. Но и без всяких измерений было ясно, что какие-то объекты в возможном секторе обстрела в промежутке от 500 до 2000 ч отсутствовали.

«Так что же,— с некоторой иронией в голосе спросил следователь,— может быть, стреляли с самолета, вертолета или... летающей тарелки?» «Пет!» — последовал спокойный ответ.— «Стреляли из леса. Прежде, чем попасть в тело, пуля взаимодействовала с какими-то растениями, возможно, с листвой деревьев, поскольку у Пальцева в раненом канале обнаружено много инородных тел в виде комплексов растительных клеток». Следователь сообщил о последних результатах расследования: оружие в войсковых частях не пропадало, охота в этих местах не практикуется, да и нет зверей, на которых ходят с автоматами. Он тактично продолжал настаивать на том, что выстрел не мог произойти из этого сектора, ограниченного 500 и 2000 м. «Ну, что же, наука—дело серьезное, а чудес на свете не бывает. Поэтому.,., если в злополучном секторе нет других объектов, остается предположить, что стреляли из проходящего поезда»,— н молчавший до этого времени профессор ткнул карандашом в обозначенную на плане местности железнодорожную ветку.

«Профессорские фантазии»,— мысленно отметил следователь.— «Впрочем, и этот невероятный вариант придется теперь проверить».

Ответ из управления железной дороги пришел быстро: в день гибели Пальцева в 8 ч 35 мин па перегоне в районе стрельбища проследовал эшелон с охраняемым грузом. Что за эшелон? Что за груз? Действительно ли была охрана? Чем была вооружена? Кто охранял? Каким оружием был вооружен? Где находится это оружие?

На все эти вопросы следователь получил исчерпывающие ответы. Отделение взвода охраны, сопровождавшее этот груз, действительно имело автоматы Калашникова, всего 8 единиц оружия. Следователь вынес постановление об изъятии оружия, назначил криминалистическую экспертизу. Имея пулю, найденную в теле Пальцева, криминалисты установили тот конкретный автомат, из которого был произведен выстрел в Пальцева.

Не составило особых хлопот установить, за кем был закреплен автомат. Но солдата — хозяина автомата — в части не было. К этому времени с момента происшествия минуло 1 1/2 года, солдат был уволен и проживал в другом конце

страны. Каково было его изумление, когда спустя столь продолжительное время следователь стал допрашивать его о событии, которое произошло с ним в эшелоне, мчавшемся через долгий безлюдный лес...

Эшелон находился в пути около суток. Заканчивалась смена его 4-часового дежурства, которое вызывало неодолимую скуку. Чтобы не заснуть (близилась демобилизация и любое ЧП могло ее отодвинуть на неопределенный срок), решил почистить оружие. Все казалось привычным. Он протер еще раз затвор, вставил его, передернул, повернул дуло автомата в сторону леса и произвел контрольный спуск..., раздался выстрел. Тот самый роковой выстрел...

Так бывают ли на свете чудеса?

Глава 3. ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ...?

Михаил Григорьевич Ласкин, ответственный за отправку химических реактивов, уже полчаса челноком сновал между своей конторкой и бытовкой грузчиков: Монкевич, Копелев и Терехов были пьяны, готовую продукцию грузить отказались, дескать, «рабочий день кончился», хотя на часах было всего 17 ч 30 мин. Ни уговоры, ни угрозы ас действовали, а отправлять надо было во что бы то ни стало: 31 июля, конец месяца, колец квартала, план, неустойка, премии-все это вихрем носилось в голове снабженца. А тут, как на грех, еще н санитарная инспекция крутится — нашли время инспектировать («Ну, ничего, только бы отправить, а с медициной разберемся, не впервой»)

Он вновь влетел в бытовку… Монкевич п Копелев уже валялись на полу, а Терехов сидел, привалившись к стене. «Отключились, стервецы!» — он обернулся к выходу. У стены стояло прикрытое крышкой ведро. На нем белело «Лизол», В сердцах ударил ногой, ведро перевернулось, коричневая жидкость быстро растеклась, наполнив помещение едким запахом. На мгновение Ласкин остановился, затем стремительно вышел, плотно закрыл дверь и подпер ее снаружи валявшейся доской. Мысленно позлорадствовал: «Ну. теперь отдыхайте, милые'».

Дальше все было, как в калейдоскопе: посулы, шабашники, ругань, погрузка, заартачившиеся шоферы, снова посулы...

Когда все было кончено, вспомнил о враче. Здесь все было проще. Санитарный врач Миделев Борис Семенович уже давно считал, что главное — своевременность и плановость проверок, отражаемых в документах. А в документах у него был полный ажур. Да и сегодня он зашел, как любил говаривать, по «лично-служебным делам»--в его родной районной сан- эпидемстанции затеял» ремонт и нужен был растворитель. За ним и зашел. Растворитель был продуктом предприятия. Здесь никаких проблем. Ласкин выдал «продукт», бросил па стол акт «плановой» проверки {доктор приходил не зри, по службе) и пошел провожать инспектора. По пути поведал о нерадивых грузчиках и своем «наказании». Проходя мимо бытовки, остановились. Ласкин выбил ногой доску и раскрыл тепеерь: навстречу туго дохнул резкий запах карболки. Монкевич и Копелев лежали в тек же позах, Терехов переместился к двери и по-прежнему что-то бормотал. У Миделева заслезились глаза. Ласкин захлопнул дверь и подпер ее доской, шутя спросил: «Ну, как санаторий?» — шутя спросил Ласкин. «Санитарное состояние на высоте» — в тон ему ответил Миделев. Было 18 ч 30 мин.

Около 21 ч стрелок вневедомственной охраны М. И. Петрова услыхала какой-то стон, доносившийся из-за двери бытовки. Убрав подпорку, раскрыла дверь... «Скорой помощью» все трое были доставлены в 21 ч 30 мин в больницу. В 0 ч 30 мин Монкевич и Копелев скончались, Терехов остался жив. У него диагностировано острое отравление лизолом. Через неделю был выписан в удовлетворительном состоянии.

По факту гибели двух рабочих было возбуждено уголовное дело.

Поначалу перед экспертами поставили традиционные в таких случаях вопросы: 1) какова причина смерти Монкевича н Копелева? 2) не страдали ли погибшие какими-то заболеваниями? 3) употребляли ли они алкоголь и не наступила ли смерть от отравления этиловым спиртом?

Следственным путем было установлено, что Монкевнч, Копелев и Терехов выпили в период с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин в общей сложности 4 поллитровых бутылки портвейна.

Допрос Ласкина, Петровой, врачей «скорой помощи» позволил следователю прийти к выводу, что оба погибших лежали на полу бытовки на спине в луже лизола, практически не меняя своего положения. Терехов перемещался в бытовке, и в момент, когда Петрова открыла дверь, он сидел, привалившись к ней. Было также установлено, что оба погибших были в закрытых хлопчатобумажных комбинезонах. Осмотр комбинезонов показал, что их спинка и задняя половина брюк насквозь пропитаны коричневой жидкостью с резким запахом карболовой кислоты (последующим судебно-химическим исследованием доказано, что в состав этой жидкости входит фенол).

Из карты стационарного больного Монкевича следовало, что он доставлен в больницу в 21 ч 30 мин в крайне тяжелом состоянии без сознания. Зрачки сужены. Дыхание шумное, в легких выслушиваются влажные хрипы. Тоны сердца приглушены. Пульс частый, аритмичный, слабого наполнения. Артериальное давление не определяется. В 22 ч 55 мин — резкая бледность. Кожные покровы холодные. Температура тела снижена до 34,3 °С. Сердечные тоны не выслушиваются. Пульс и артериальное давление не определяются. Дыхание прерывистое, хриплое, дыхательные движения судорожные. Судорожные подергивания скелетных мышц конечностей и лица. Зрачки расширены, на свет не реагируют. Выведенная через катетер моча темно-бурого цвета с зеленоватым оттенком. Анализ мочи: мутная, относительная плотность 1015, белок 0,33 г/л, свежие эритроциты 30—35 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 1—2 в поле зрения. При поступлении в больницу пострадавшему немедленно начали оказывать активную реанимационную помощь: внутривенные инъекции глюкозы, натрия хлорида, кальция хлорида, мезатона, внутрисердечные инъекции адреналина; интубация и искусственное дыхание, удаление слизи из

дыхательных путей электроотсосом; непрямой массаж сердца. Реанимационная помощь оказалась безуспешной, и»0 ч 30 мин, т. е. спустя 3 ч после поступления в больницу, наступила смерть. Клинический диагноз: «Смертельное отравление алкоголем. Отравление неизвестным ядом?».

Из карты стационарного больного Копелева следовало, что он доставлен в приемное отделение больницы в 21 ч 30 мин в крайне тяжелом, предагональном состоянии, без сознания. Кожа на ощупь холодная. Пульс и артериальное давление не определяются. Тоны сердца ослаблены, выслушиваются с трудом. Дыхание прерывистое, хриплое. Рот открыт. Зрачки равномерно расширены, на свет реагируют незначительно. Повышение тонуса и судорожное подергивание всех мышц. Катетером выведено 400 мл темно-бурой, с зеленоватым оттенком мочи. Анализ мочи: мутная, относительная плотность 1012, белок 0,66 г/л, свежие эритроциты 15—20 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 2—4—6 и поле зрения. Пострадавшему проведены аналогичные реанимационные мероприятия, которые к успеху не привели. В 0 ч 25 мин констатирована смерть. Клинический диагноз: «Острое смертельное отравление этиловым спиртом. Отравление неизвестным ядом?».

Клиническая картина в обоих случаях оказалась сходной: тяжелое коматозное состояние, резкое угнетение функций центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, судорожное подергивание скелетной мускулатуры, близкое время и гибели обоих пострадавших.

Судебно-медицинское исследование обоих трупов проведено спустя 14 ч после смерти. При наружном исследовании на коже погибших обнаружены химические ожоги. У Копелева они занимали задне-внутреннюю поверхность обеих верхних конечностей, заднюю поверхность нижних конечностей, заднюю поверхность шеи, спину, поясницу и ягодицы. У Монкевича они находились на поверхности тех же участков с переходом на левые боковые отделы туловища. От ожоговых поверхностей исходил резкий запах карболовой кислоты. Общая площадь ожогов у Монкевича — около 30 %, у Копелева — 25%.

Ожоги в обоих случаях отличались одинаковой морфологической характеристикой: имели коричневую поверхность, четко отграниченную розоватой каймой от внешне ннтактной кожи, В целом поверхность ожога была тусклой, но представлялась «омыленной». При попытке сместить кожу, эпидермис легко отслаивался в виде тонких полупрозрачных серовато-коричневых пленок.

При внутреннем исследовании в плевральных полостях трупа Монкевича обнаружено небольшое количество мутноватой розовой жидкости; легкие полностью заполняют плевральные полости; пристеночная и органная плевра тускловатая,

гладкая, розовая; в трахее и бронхах— кровянисто-слизистое содержимое; слизистая оболочка гиперемирована, тусклая, сероватая, гладкая, местами отторгается; под легочной плеврой множественные мелкие темно-красные кровоизлияния, наибольшей частью сосредоточенные в междолевых щелях, где они местами слипаются друг с другом; масса легких— 1600 г и 1450г. консистенция неравномерно тестоватая, с поверхности разрезов обильно самостоятельно стекает кровянистая пенистая жидкость, пнет легочной ткани на разрезах красновато-синюшный с буроватым оттенком, при сдавливании легких из кровеносных сосудов на поверх носи, разрезов выдавливаются темно-красные «пробки» густой крови; поверхность языка имеет сероватый оттенок, пищевод пуст, его слизистая оболочка тусклая, резко синюшная, в верхней трети местами приподнята и отслоена, на остальном протяжении — с сохраненной продольной складчатостью; желудок пуст, слизистая оболочка желудка серо-синюшная, складчатая, блестящая; в кишечнике обычное содержимое, слизистая оболочка не изменена; печень массой 1600" г, размерами 26X18X13X7 см, на разрезах ткань ее коричнево-красная, полнокровная; поджелудочная железа дряблая, на разрезах дольчатая, желтовато-бурого цвета; почки массой по 140 г, в правой околопочечной жировой капсуле очаговое темно-красное кровоизлияние размерами 4X2x1 см: фиброзная капсула мочек снимается легко, обнажая гладкую поверхность органа, на разрезах ткань ночек темно-красная, с выраженным синюшным оттенком, корковый слой несколько утолщен; слизистая оболочка почечных лоханок сероватая, тусклая: в мочевом пузыре 3—1 мл буроватой мочи, слизистая оболочка бледно-розовая, матовая; полнокровие синусов твердой мозговой оболочки, ткань головного мозга отечна; в полости перикарда около 20 мл прозрачной желтоватой жидкости; сердце массой 270 г, размерами 11x10,5x4 см,под эпикардом рассеянные, точечные, темно-красные кровоизлияния, толщина мышцы левого желудочка — 0,9 см, правого--0,5 см, миокард на плоскостных разрезах пестрый из- за чередующихся участков неравномерного кровенаполнения, в полостях сердца темно-красные свертки крови; кровь в кровеносных сосудах сгущена.

При внутреннем исследовании трупа Копелева обнаружена п целом сходная морфологическая картина, хотя местные изменения слизистой оболочки трахеи и бронхов были выражены в меньшей степени, ее отторжения не отмечено; кроме того, в плевральных полостях имелось незначительное количество мутноватой кровянистой жидкости; множественные мелкоочаговые субсерозные кровоизлияния, полнокровие кровеносных сосудов и сгущение находящейся в них крови; кровоизлияние в брыжейку сигмовидной кишки; в мочевом пузыре 30 мл

буроватой мочи, которая после помещения ее в открытый флакон приобрела зеленоватый оттенок.

Уже эти предварительные данные давали все основания считать, что у Монкевича и Копелева тяжелое отравление каким-то агрессивным фенол содержащий веществом. Об этом свидетельствовали: ч клиническая картина (быстрая потеря сознания, бледность и синюшность кожных покровов, падение артериального давления, тахикардия, аритмия пульса, нарушение внешнего дыхания), и пропитывание одежды жидкостью со специфическим запахом карболовой кислоты, и данные наружного исследования (своеобразные обширные химические ожоги с коричневатой «омыленной» поверхностью, с легко отторгаемым эпидермисом), и, наконец, результаты внутреннего исследования (поверхностные химические ожоги слизистой оболочки дыхательных путей и начального отдела пищевода, сгущение крови, полнокровие кровеносных сосудов, умеренный геморрагический синдром, зеленоватый оттенок мочи).

Гистологическая картина в обоих случаях была сходной. Кожа (зона ожога) — роговой слой разрыхлен, местами расслоен, между ними и блестящим слоен продольные, достаточно протяженные щели; микроструктура слоя шиповатых клеток, зернистого и банального слоев эпидермиса нарушена, границы клеток не определяются, цитоплазма глыбчато-зернистая, наряду с безъядерными встречаются клетки как с бледными, так и с пикнотичными ядрами; сходные структурные изменения распространяются на сосочковый и сетчатый слои дермы, венозные сосуды этих слоев паретически расширены и нафаршированы эритроцитами (сладж-синдром), вокруг части сосудов круглоклеточные инфильтраты, волокнистые элементы стромы резко отечные, клетки с бледными ядрами: подкожная клетчатка в состоянии резкого отека.

Трахея — реснитчатый эпителий слизистой оболочки местами отсутствует, в проекции дефектов — очаговые кровоизлияния в подслизистом слое, занимающие до 2/3 поля зрения при малом увеличении микроскопа; сохранившийся эпителий разрыхлен, отечен, клеточная структура его смазана, в толще сохранившегося реснитчатого эпителия диффузные кровоизлияния с единичными небольшими группами лейкоцитов; в подслизистом слое резко выраженный отек, повышенное содержание лимфоидных и гистиоцитарных элементов, кровеносные сосуды собственной пластинки слизистой оболочки и подслизистого слоя резко расширены и заполнены эритроцитами.

Легкие — большинство альвеол заполнено однородным розоватым содержимым, в просвете части альвеол, вблизи их стенок, наблюдаются слущенные крупные клетки альвеолярного эпителия и единичные эритроциты, в одних участках препаратов альвеолы растянуты, межальвеолярные перегородки истон-

чены и местами разорваны; вместе с тем встречаются единичные небольшие участки ателектаза, эпителий отдельных мелких бронхов утолщен, местами отслоен в просвет бронхов, на поверхности его видны нитевидные розоватые наслоения, слизистый слой отечен, в подслизистом слое — единичные лимфо-идные скопления; межмышечные прослойки расширены; капиллярная сеть расширена и переполнена эритроцитами с нечеткими границами, что создаст впечатление единого эритроци-тарного конгломерата.

Пищевод —на большом протяжении многослойный эпителий отсутствует, на остальных участках равномерно утолщен, местами разорван и отслоен, границы клеток смазаны, ядра бледные; собственная Пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа резко отечны, их волокнистые структуры представляются грубыми и волнистыми, лимфоидные клетки представлены количественно неравномерными группами, кровеносные сосуды расширены и переполнены эритроцитами, к пери-васкулярном пространстве отдельных сосудов — небольшие скопления эритроцитов, очаговые кровоизлияния в мышечной оболочке.

Желудок - строение стенки органа сохранено, резкое переполнение кровью венозных сосудов.

Почки — сосудистая сеть клубочков резко полнокровна, отмечается набухание сосудистого эндотелия, капсула клубочков утолщена, эпителий извитых канальцев набухший, большинство клеток эпителия лишено ядер, просветы заполнены розоватой жидкостью и эритроцитами, в просвете извитых канальцев— гиалиновые цилиндры; кровеносные сосуды переполнены эритроцитами, наблюдаются стазы.

Печень — частичная дискомплексация печеночных долек, центральные вены и капилляры полнокровны, гепатоциты набухшие, протоплазма их мутная, зернистая; междольковые пространства расширены, отечны.

Сердце — набухание кардиомноцитов, их ядра набухшие, некоторые— гиперохромные; отдельные группы мышечных волокон фрагментированы, поперечная исчерченность выражена очень слабо; межмышечные прослойки представлены тонковолокнистой соединительной тканью; капилляры расширены, полнокровны, местами отмечаются мелкие диапедезные кровоизлияния.

Головной мозг — резко выраженное набухание клеток, протоплазма клеток зернистая, ядра эктопированы, выраженный отек периваскулярных и перицеллюлярных пространств, полнокровие сосудов, вокруг некоторых сосудов диапедезные кровоизлияния.

Спинной мозг— перицеллюлярный, периваскулярный отек и набухание нервных клеток, полнокровие сосудов.

Надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная железа, селезенка — нормальное строение, паретическое расширение венозной сети, резко выраженное полнокровие.

Приведенная гистологическая картина свидетельствовала о наличии поверхностного некроза кожи, пищевода и верхних дыхательных путей, катарального бронхита и катаральной пневмонии, начальных дистрофических изменений в почках, печени и сердце, резко выраженного переполнения кровеносных сосудов с образованием сладжей и периваскулярными кровоизлияниями, отека и набухания головного в спинного мозга, явлений отека стромы печени, почек и сердца. Следовательно, выявленная I гистологическая картина также укладывалась в предположение об остром отравлении фенол содержащим ядом.

Основным путем поступления яда в организм был чрескож-ный, о чем свидетельствовали химические ожоги, занимавшие значительную поверхность тела погибших. Определенная часть яда, по-видимому, поступала аэрогенно, на что указывали умеренно выраженные явления некроза слизистой оболочки трахеи и бронхов с явлениями катарального бронхита и катаральной пневмонии. Несмотря на выявленные некротические изменения в верхних отделах пищевода, незначительная степень их выраженности и поверхностный характер при отсутствии местных изменений слизистой оболочки желудка исключали возможность поступления яда непосредственно в желудочно-кишечный тракт.

Для окончательного подтверждения предварительного диагноза отравления фенолсодержащим ядом, а также для суждения о количестве принятого яда было выполнено судебно-химическое исследование внутренних органов (количественное исследование проведено весовым методом с использованием реакции образования трибромфенола).

Во внутренних органах Монкевича обнаружен фенол. Он распределился следующим образом (из расчета на 100 г каждого органа): головной мозг — 6,86 мг; почка — 7,02 мг; печень— 8,58 мг; желудок—8,58 мг; кишечник—11,4 мг.

Во внутренних органах Копелева также обнаружен фенол. Он распределился следующим образом (также на 100 г каждого органа): головной мозг — 2,7 мг; почка — 4,27 мг; печень— 4,9 мг; желудок — 3,25 мг; кишечник — 6.08 мг.

Кроме того, в крови и моче Монкевича был обнаружен этиловый алкоголь в концентрации соответственно 1 и 1,12 %, в крови и моче Копелева—1,1 и 1,25%.

Смертельная доза фенола—1—3 г [Бережной Р. В., 1977], Приведенные результаты судебно-химического анализа, в пересчете на массу тела взрослого человека и с учетом короткого времени между смертью и поступлением яда в организм, пока-

залп, что Монкевич и Копелев получили смертельною либо даже превышающую ее дозу фенола.

В данном случае вполне допускается отравление лизолом, являющимся одним из препаратов фенола [Муратов В. И., Про-казова II. В., 1985]. Этот вывод подтверждается и морфологическими особенностями химического ожога у обоих пострадавших (коричневая скользкая «омыленная» поверхность) в отличие от химических ожогов, возникающих от действия карболовой кислоты и отличающихся сухим беловатым струпом.

Небольшая концентрация алкоголя, выявленная в крови и моче обоих погибших, указывала на факт приема ими алкоголя за несколько часов до момента наступления смерти. Хотя алкоголь, как и фенол, угнетает функцию дыхательного центра и, возможно, усугублял действие фенола, однако это влияние в данном случае, по-видимому, было весьма незначительным.

Все изложенное не представляет собой чего-то из ряда вон выходящего. Это типичный случай с достаточно полными и объективными, но вполне типичными доказательствами. И если этим закончилось изложение обоих случаен, то у читателя возник бы вполне обоснованный вопрос,— а в чем же заключалась казуистика?

Дело в том, что без предшествующего изложения мы не смогли подойти к решению именно того необычного вопроса, который был поставлен перед экспертами в суде спустя несколько месяцев после случившегося: наступила бы смерть Монкевича и Копелева в случае, если они были бы извлечены из бытовки спустя 1 ч после того, как на пол помещения был вылит дезинфицирующий раствор?

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: