ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

Иерархическое строение

В общем виде закон иерархии проявляется в том, что всякая семиотическая система может быть сопоставлена с двумя другими системами, одной — низшего порядка, другой — высшего порядка по отношению к данной. Гамма классификации иллюстрирует этот общий закон.

Важный частный случай этого закона касается семиотических систем, действующих в человеческом обществе и объединенных в одну группу тем, что они действуют в человеческом коллективе, тогда как другие системы действуют в различных других коллективах организмов. Тут отношения семиотических систем более тесные, и одна не только выше или ниже другой на иерархической лестнице, но и служит либо планом выражения, либо планом содержания другой. Рассмотрим сначала эти отношения попарно, а потом покажем общую картину.

Представим себе упрощенный человеческий язык, в котором знаки-слова имеют только по одному «главному» значению. Такой язык не имеет синонимов, а поэтому не имеет и стилистики. Он весь лежит в «явном уровне»: все, о чем говорится, названо прямо и определено одним словом. Элементы-знаки состоят из того, что означается, — содержания, мысли, «означаемого», и того, чем это содержание означается, — из «означающего».

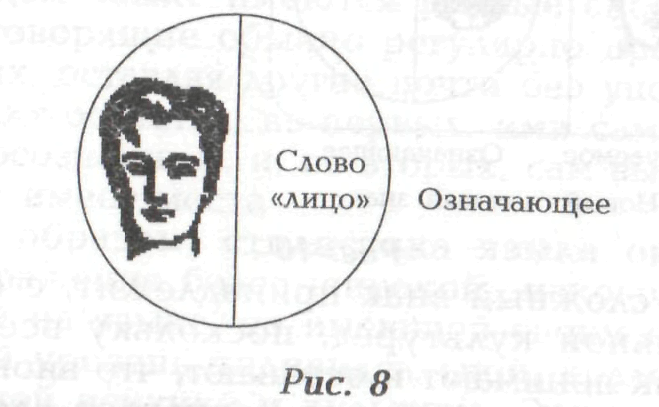

Обычно знак схематизируется в виде круга, разделенного пополам, одна половина которого символизирует означаемое, другая — означающее. Для данного примера схема будет такой:

Пользуясь таким языком, говорящий просто приводит свою мысль о предмете (означаемое) в соответствие с означающим.

Представим себе теперь, что мы усложнили этот I язык, т. е. приблизили его к естественному реальному языку: включили в круг значений каждого слова, еще и другие, неглавные. Эти неглавные значения разных СЛОВ тотчас вступили друг с другом в отношения синонимии, для одного означаемого появилось несколько и означающих. Например, у слова лицо появился грубый синоним морда (рис. 9):

Говорящий, прежде чем сказать то, что говорил в

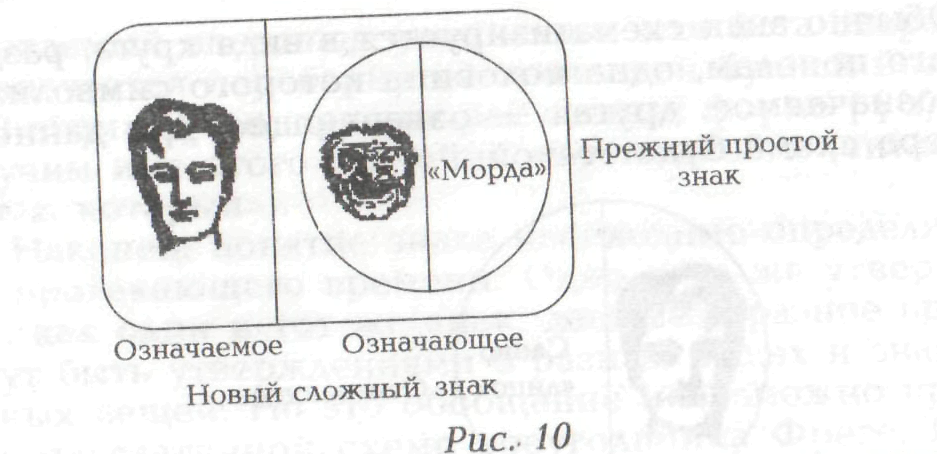

Первом случае, должен выбрать означающее: или «лицо», или «морда». Предположим, что он выбрал «морда». В таком случае устройство знака усложняется прежний знак «морда», состоящий из означающего и неозначаемого, начинает играть роль только одной стороны - означающего, в новом, более сложном знаке (рис. 10)

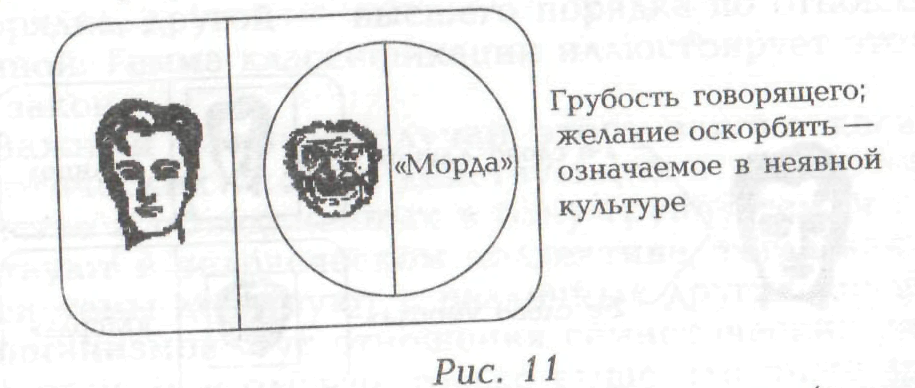

новый сложный знак принадлежит, с одной стороны, к «явной культуре», поскольку все знающие данный язык понимают и осознают, что вновь употребленный новый знак «морда» означает «лицо», а не морду животного, которой у человека не может быть. С другой стороны, новый сложный знак принадлежит к «неявной культуре», поскольку знаком здесь делается, и это важно подчеркнуть, не слово «морда» в новом значении, а самый факт выбора одного слова из двух. Выбор слова «морда» для обозначения лица может означать: а) низкий уровень культуры говорящего, б) грубость говорящего. Принадлежность нового знака «неявной культуре» может быть схематизирована следующим образом (рис. 11):

Неявный уровень употребления знаков (а это и есть стилистика языка) изучается в особой отрасли языкознания, которая также называется стилистикой.

Таким образом, стилистика языка это: а) неосознанный, неявный уровень употребления языка; б) стилистика состоит из знаков знаков, это язык на второй ступени знаковости; в) стилистика вообще есть только там, где есть возможность выбора.

Итак, язык в целом, со всей его лексикой и грамматикой служит одним планом, а именно — планом выражения для стилистики. Планом содержания стиллистики являются все те «оттенки» значений, которые, мы видели, при этом выражаются, например: «грубость

говорящего», «низкий культурный уровень говорящего» или, напротив, «деликатность говорящего», «его высокая образованность» и т. д. и т. п. Все эти оттенки называются в семиотике «коннотаты».

В каждом языке имеются разные способы выражения, и говорящие обычно регулярно предпочитают один из них, оставляя другие почти без употребления, но этот факт остается, во-первых, ими самими совершенно не осознанным, и, во-вторых, сам выбор как бы почти и не имеет места

Таким образом, стилистика языка оказывается планом выражения более широкой знаковой системы, основанной на языке, но имеющей своим содержанием неявный уровень индивидуальной, коллективной и национальной психики и культуры. Эту знаковую систему можно также назвать семиотикой.

Итак, язык в целом служит планом выражения для семиотической системы, семиотики более высокого яруса — стилистики, а стилистика служит планом выражения для семиотики еще более высокого яруса — внешней стилистики, или семиологии.

Если описывать общие языковые отношения, то мы получим «алгебру языка», или вариант структурной лингвистики. Таким образом, язык в целом будет для нее предметом описания, или планом содержания. Планом же выражения будет та система символов которая избрана в качестве формы этой структурной лингвистики. Та или иная структурная лингвистика, «алгебра языка», является планом содержания символической, ИЛИ математической логики. Наконец, сам язык имеет, как мы знаем, план выражения — фонемы и звуковые оболочки слов и морфем — и план содержания — совокупность значений слов и значений грамматических категорий. Поскольку эти значения так или иначе связаны с предметами внешнего мира, называемыми денотатами, язык называется денотативной семиотикой.

План выражения языка построен по семиотическому принципу, так как фонемы в совокупности составляют

План выражения, а звуковые оболочки морфем и слов —их план содержания, т.е. значение фонем.

Итак, язык, в том или ином его ярусе, служит либо

средством описания другого его яруса (или другого

языка), либо, напротив, содержанием для яруса или

языка, которые выступают средством описания этого содержания как предмета описания.

Явления иерархии и саморасширяемости семиотических систем были формализованы Л. Ельмслевом в работе «Пролегомены к теории языка» (1943 г.).

Другим источником формализации, и в некотором смысле более активным, явился научно-художественный очерк-эссе. Мы имеем в виду серийное, или сериальное, построение Д.У. Данна, фрагмент его книги «Сериальный универсум».

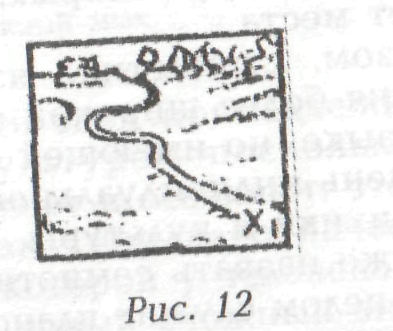

Художник захотел изобразить как можно полнее картину мира. Он начал с того, что изобразил на холсте пейзаж, который открывался перед ним, и пометил

его х, (рис. 12).

Однако, закончив рисунок, он понял, что в нем не хватает его самого, хотя он — часть мира и часть данного ландшафта. Художник отодвинул свой мольберт немного назад, чтобы расширить поле зрения, и на увеличенной картине пририсовал себя, работающего над картиной х,. Получившуюся новую картину он пометил индексом х2 (рис. 13).

Но он опять остался не удовлетворен: художник, изображенный на картине х2, — в некотором смысле не тот художник, который писал картину х2, — ведь этот последний уже смотрел на себя как бы извне, т. е. смотрел на художника в х2, тогда как художник картины х., смотрит извне только на художника картины хг Тогда наш художник, — тот, который производит весь этот процесс рассуждения, — сделал еще один рисунок— х, (рис. 14). И разумеется, мыслящий художник опять оказался не удовлетворен. Но он понял, по крайней мере, одно:

изображенный человек никогда не может быть адекватным изображениям изображающего этот объект человека. Возможен лишь бесконечный сериальный процесс.

Мы остановимся на аналогах сериального мышления, точнее даже — сериального метода, из этой Области языкознания. В работе Я.А. Слинина «Об итерированных модальностях в современной логике» (1970 г.), автор обращает внимание на то, что в обычном языке утвердительное предложение выполняет одновременно две функции — описание (или называние) некоторой ситуации и утверждение этой ситуации как v m шительно существующей. Для логической точности вторая функция должна быть вычленена тем или инымособым приемом. Так, для высказывания «В Арктике живут белые медведи»:

Имеет место что

Существует что

Действительно что > В Арктике живут белые медведи

Далее Слинин обращает тот же прием к модальной логике, в которой, как известно, понятие «существует» модифицируется:

- основная модальность: «существует» (р);

- усиленная модальность: «необходимо существует»,«необходимо, что р»;

- ослабленная модальность: «возможно существу-

ет, что р».

Но высказывание «необходимо, что р» само должно быть подвергнуто той же процедуре — вычленению действительности существования»:

действительно (имеет место, существует), что

необходимо, что р.

«Какую же дополнительную ситуацию описывает и утверждает высказывание "Необходимо, что р"? На этот вопрос можно ответить, если считать модальность существования р некоторым внешним предикатом утверждаемой ситуации р, существование которого нуждается, в свою очередь, в утверждении и квалификации. Другими словами, требуется еще утверждение существования самой необходимости существования ситуации р». Получается возобновление (итерация) модальности «действительно, что». Таким же путем должны быть итерированы все модальности.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: