ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

яя я яяя я яяя я я яяя я ввввв яяяя ввввв яяяяя в ввя 23 страница

ЧП: отказ САОЗ

5=1

Л

Отказ САОЗ ВД

I

Отказ САОЗ НД

5=1

Отказ системы ГА

|

| X» |

Отказ системы ННД

|

|

Отказ системы

| X, |

нвд

5=1

id [=1

|

|

Отказ ННД

Рис. 11.10. Дерево причин потенциального ЧП — отказа САОЗ ЯЭУ

Задаем потенциально возможное ЧП, ведущее к катастрофе,— отказ САОЗ. Находимы все компоненты системы, которые могут привести к отказу САОЗ. Перечень компонентов Xt дан в табл. 11.7. Используя материал § 11.1.1, устанавливаем логические связи и строим дерево причин (рис. 11.10). Общая формула ЧП «отказ САОЗ» имеет вид:

K=Xxl*Xx% + (Xt + X9 + Xxx)*(X, + Xw + XJ + Xi + Xb + Xn + XH +

+ X+ X., + X.Q + Х1П + Х1. + Х„ + + X,..

В этом выражении Х( одновременно являются наименованиями отказов и их индикаторами, которые принимают значение: 1 — ЧП произошло и 0 — отсутствие ЧП.

Дерево причин показывает, что критическими компонентами являются 5, 6, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, так как отказ одного из них достаточен для того, чтобы вызвать катастрофу.

Таблица 11.7. Перечень компонентов САОЗ ЯЭУ

|

После завершения АОДП можно от качественных характеристик приступить к количественному анализу.

Во многих случаях представление о состоянии систем, альтернативных путях протекания и результатах какого-либо процесса можно создать с помощью более простого графа. Рассмотрим его построение на примере трех параллельно работающих компонентов Аи А2 и А3 (рис. 11.11). Исходным пунктом является кружок, который представляет в общем виде рассматриваемое состояние. Из этого узла ветви ведут к узлам, представляющим состояние первого компонента (в соответствии с заданными вероятностями), и таким же образом дальше от каждого из этих узлов к следующим, в которых указаны состояния второго и третьего компонентов, пока на выходе не получаются все возможные комбинации событий. В результате получается дерево событий, в котором каждый путь от исходной точки до конечного узла

|

, 0,999)

,0,999J

, 0,999)

,0,999J

|

10-

10-

^0,999 j

10-з>

Ю-3,

,0,999V

10-

,0,9997

10-

v 0,9997

10-

Рис. 11.11. Дерево событий при аварии трех параллельно работающих

компонентов

описывает одну из эволюций системы. В прямоугольниках справа от конечных узлов на рис. 11.11 еще раз указан результат события, соответствующий пути к этому конечному узлу. В рассматриваемом примере с тремя параллельно работающими компонентами в прямоугольниках указаны результирующие вероятности для состояния системы, которые при независимости выхода из строя отдельных компонентов получаются простым перемножением отдельных вероятностей (вероятность ЧП в рассматриваемый отрезок времени принята одинаковой для каждого из трех компонентов: qt = 10~3; /= 1, 2, 3).

Анализ опасностей с помощью дерева последствий потенциального ¥77(АОДПО) отличается от АОДП тем, что в случае АОДПО задается потенциальное ЧП — инициатор и исследуют всю группу собы1 тий — последствий, к которым оно может привести. Таким образом,

|

между событиями имеется временная зависимость. АОДПО можно проводить на любом объекте. Как и АОДП, он требует хорошего знания объекта. Поэтому, перед тем как проводить АОДПО, необходимо тщательно изучить объект, вспомогательное оборудование, параметры окружающей среды, организационные вопросы.

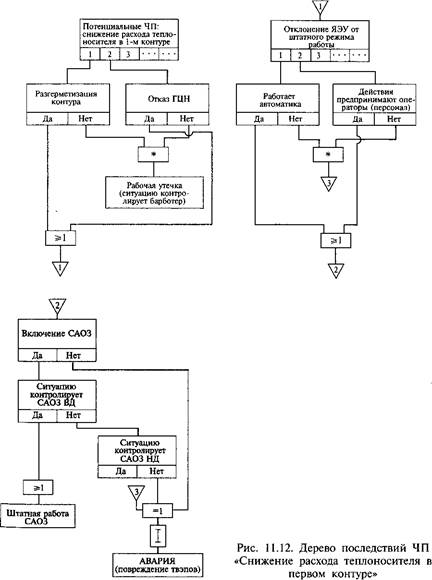

Воспользуемся предыдущим примером с ЯЭУ. Зададим потенциальное ЧП «Снижение расхода теплоносителя в первом контуре». Дерево последствий (рассматривались только подсистемы) представлено на рис. 11.12. В число последствий входят: рабочая утечка, штатная работа САОЗ и ЧП-авария. Далее можно переходить к количественному анализу (см. подразд. 11.1.3). Для построения дерева последствий можно использовать символы, представленные в табл. 11.8.

Анализ опасностей методом потенциальных отклонений (АОМПО): отклонение — режим функционирования какого-либо объекта, системы, процесса или какой-либо их части (компонента), отличающийся в той или иной мере от конструкторского предназначения (замысла).

Таблица 11.8. Символы, используемые при построении дерева последствий

|

Продолжение табл. 11.8

|

Метод потенциальных отклонений (МПО) — процедура искусственного создания отклонений с помощью ключевых слов. Этим методом анализируют опасности герметичных процессов и систем. Наибольшее распространение он получил в химической промышленности. АОМПО обычно предшествует ПАО.

После того как с помощью ПАО были установлены источники опасностей (системы, ЧП), необходимо выявить те отклонения, которые могут привести к этим ЧП. Для этого разбивают технологический процесс или герметичную систему на составные части и, создавая с помощью ключевых слов (табл. 11.9) отклонения, систематично изучают их потенциальные причины и те последствия, к которым они могут привести на практике. Для проведения анализа необходимо иметь: проектную документацию на стадии проектирования; алгоритм анализа, который позволяет исследовать один за другим все компоненты (например, рис. 11.13); набор ключевых слов (см. табл. 11.9), с помощью которых выявляют ненормальный режим работы компонента.

Рассмотрим герметичный объект, в котором химические вещества Л и В вступают в реакцию, чтобы образовать продукт С (рис. 11.14). Допустим, что потенциальным ЧП является взрыв, происходящий тогда, когда концентрация СА вещества А превысит концентрацию Св вещества В в емкости 1. Следуя пункту J (см. рис. 11.13), выбираем для рассмотрения трубопровод 2—1. Его предназначение — транспортировать вещество В из сосуда 2 в сосуд 1. Используя первое ключевое слово в первой строке табл. 11.9, создаем отклонение: трубопровод НЕ транспортирует вещество В из сосуда 2 в сосуд 1. Нет подачи вещества В в емкость 1. Используя чертеж-схему движения веществ, уста-

12—Белов

353

Таблица 11.9. Ключевые слова для АОМПО

|

Начало

Рис. 11.13. Алгоритм анализа опасностей методом потенциальных отклонений:

1 — выбрать сосуд; 2 — объяснить общее предназначение сосуда и его трубопроводов; 3 — выбрать трубопровод; 4 — объяснить предназначение выбранного трубопровода; 5 — использовать ключевые слова из /-й строки табл. 11.9 для создания отклонения; 6 — теоретически развить имеющее смысл отклонение; 7 — исследовать причины (события), которые могут на практике привести к созданному отклонению; 8 — исследовать последствия от созданного отклонения; 9 — выявить опасности; 10— провести необходимую регистрацию проделанной работы; 77 —повторить шаги 6... 10 для всех имеющих смысл отклонений, образованных ключевыми словами /-й строки табл. 11.9;

266. повторить шаги 5...77 для ключевых слов всех других строк табл. 11.9;

267. поставить на трубопроводе отметку «Исследовано»; 14 — повторить шаги 3... 13 для каждого трубопровода; 15 — выбрать компонент, систему или какую-либо их часть; 16 — объяснить предназначение выбранного объекта; 77— повторить шаги 5... 12для выбранного объекта; 18— поставить на объекте отметку «Исследовано»; 19— повторить шаги 75...7<?для всех других объектов, компонентов, систем; 20— объяснить предназначение сосуда; 21 — повторить шаги 5...72; 22— поставить на сосуде отметку «Исследовано»; 23 — повторить шаги 1...22 для всех сосудов на данном чертеже; 24 — поставить на чертеже отметку «Исследовано»; 25— выполнить шаги 7...24на других

чертежах

| / | |

| У | |

| с | |

| А |

Рис. 11.14. Схема взаимодействия химических веществ (пример)

Рис. 11.14. Схема взаимодействия химических веществ (пример)

|

навливаем потенциальные причины этого события: в питающем резервуаре 2 не осталось вещества В; отказал насос J подачи вещества В [а) испортилась электрическая часть; б) испортилась механическая часть; в) кто-то выключил насос и т. д.]; произошла разгерметизация трубопровода; вещество В не проходит через вентиль 4.

Последствие отклонения: через некоторое время после прекра- Конец щения подачи вещества В концентрация СА превысит Св и произойдет взрыв.

Таким образом, на стадии проектирования на участке 2—1 вскрыты опасности. Предстоит разработка предупредительных мероприятий, например аварийной сигнализации, оповещающей о прекращении подачи вещества В в емкость 7, и правил безопасной эксплуатации рассмотренного участка.

| 12* |

Был получен результат во время применения первого ключевого слова. Тем не менее к участку 2— 1 должны быть последовательно применены все последующие ключевые слова. Только после окончания такой процедуры выявления опасностей можно переходить к следующему участку.

Анализ ошибок персонала (АОП) включает следующие этапы: выбор системы и вида работы; определение цели; идентификацию вида потенциальной ошибки; идентификацию последствий; идентификацию возможности исправления ошибки; идентификацию причины ошибки; выбор метода предотвращения ошибки; оценку вероятности ошибки; оценку вероятности исправления ошибки; расчет риска; выбор путей снижения риска.

В табл. 11.10 приведены возможные виды потенциальных ошибок, совершаемых операторами. Каждому виду ошибки присвоен гипотетический номер по классификатору. В результате ошибок персонала возможны аварии (пожары, взрывы, механические повреждения, выбросы токсичных химических веществ, проливы и т. д.), несчастные случаи (летальные исходы, травмы и т. д.), катастрофы (разные степени повреждения организма и собственности), которые также могут быть классифицированы. Причины ошибок, вероятности ошибок, возможности исправления ошибок с гипотетической их классификацией даны в табл. 11.11 — 11.13. Следует иметь в виду, что в основу классификации причин ошибок положены внешние и внутренние факторы, так как факторы стресса могут носить и тот и другой характер. Вероятность ошибки оператора зависит от стажа работы и наличия стрессовых условий на рабочем месте. Опыт показывает, что оператор со стажем может совершать ошибки (см. рис. 11.15, в) и что вероятность ошибки оператора в зависимости от величины стресса также имеет оптимум (см. рис. 11.15, б).

Таблица 11.10. Виды потенциальных ошибок и гипотетические номера

по классификатору

|

| Таблица 11.11. Гипотетическая классификация причин ошибок |

| Действующие факторы | Причины ошибок | Номер по классификатору |

| Внешние факторы | Инструкции | П1 |

| Информация | П2 | |

| Организация | ПЗ | |

| Эргономика | П4 | |

| Условия работы | П5 | |

| Постановка цели | П6 | |

| Внутренние факторы | Опыт | П7 |

| Умение | П8 | |

| Знания | П9 | |

| Мотивация | П10 | |

| Факторы стресса | Психологическое напряжение | П11 |

| Физиологическое напряжение | П12 |

| Таблица 11.12. Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности ошибки оператора |

| Номер по классификатору | Рутинная работа | Наличие инструкций | Наличие стресса | Новая ситуация | Ориентировочное значение вероятности ошибки оператораРпп |

| B1 | Да | Да | Нет | Нет | 0,0001...0,001 |

| В2 | Да | В неполном | Небольшой | Нет | 0,001...0,005 |

| объеме | |||||

| ВЗ | Да | В неполном | Некоторый | Нет | 0,005...0,01 |

| объеме | |||||

| В4 | Нет | Нет | Некоторый | Нет | 0,01...0,05 |

| В5 | Нет | Нет | Да | Нет | 0,05...0,5 |

| В6 | Нет | Нет | Да | Да | 0,5...1,0 |

| Таблица 11.13. Гипотетический классификатор ориентировочных значений вероятности исправления ошибки оператора |

| Исправление ошибки (характеристика) | Ориентировочное значение вероятности исправления ошибкиРис | Номер по классификатору |

| Весьма вероятное | 0,5 | И1 |

| Вероятное | 0,2 | И2 |

| Возможное | 0,1 | ИЗ |

| Невероятное | 0,01 | И4 |

| Весьма невероятное | 0,001 | И5 |

| Невозможное | И6 | |

| С помощью системы защиты | 0,95...1,0 | И7 |

| Невозможное из-за отсутст | И8 | |

| вия времени |

Величина стресса б

Величина стресса б

|

Стаж работы

а

Рис. 11.15. Характер изменения вероятности ошибки оператора в зависимости от:

а — стажа работы (1 — начальный период; 2 — оптимальная работа; 3 — работа с большим стажем); б — величины стресса (7 —малый; 2 — оптимальный; 3 — большой)

Выбрав величину U9 измеряющую последствия ошибки (например, число летальных исходов, денежный эквивалент и т. д.), и установив подходящую шкалу для измерений (например, СЛ = 1... 10; 1... 100 и т. д.), можно для сравнительной оценки рассчитать значения рисков

R = Pon(l-Pm)U.,

где Роп и Рис — вероятность ошибки оператора и вероятность ее исправления.

На рис. 11.16 и в табл. 11.14 даны возможные варианты представления результатов выполнения анализа ошибок персонала.

Причинно-следственный анализ (ПСА) выявляет причины происшедшего ЧП. Тем не менее ПСА является составной частью общего анализа опасностей. Он завершается прогнозом новых ЧП и составлением плана мероприятий по их предупреждению.

| Ш*1 2)12 |

| |2)13 Щ/////////А Ш |

| PQ |

| 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Риск Рис. 11.16. Вариант пред- |

Анализ начинают со сбора информации, которая призвана описать ЧП точно и объективно. Составляют перечень событий, предшествовавших ЧП, при этом обращают внимание на то, что регистрируемые реальные события и факты бывают двух видов: носящие случайный характер и носящие постоянный характер. Последние участвуют в возникновении ЧП опосредованно и в сочетании со случайными событиями. Например, плохая конструкция ограждений на машине (факт, носящий постоянный характер) способствовала проникновению руки оператора в опасную зону (случайное событие). Перечень может содержать достаточно большое число событий, предшествовавших ЧП, И ПО нему трудно дать не- ставления результатов анали- обходимые заключения. В этом случае це- за ошибок оператора

Таблицав 11.14. Вариант представления результатов анализа ошибок персонала

|

лесообразно построить ориентированный граф — дерево причин. Построение начинают с последней стадии развития событий, а именно с ЧП-несчастья. По каждому предшествующему событию последовательно ставят следующие вопросы. Каким предшествующим событием Хбыло непосредственно вызвано событие 7? Достаточно ли было одного события X, чтобы вызвать 7? Если нет, то какие другие предшествующие события Хи Хъ..., Хп еще необходимы, чтобы непосредственно вызвать событие 7?

С помощью этих вопросов выявляют логические связи, представленные в табл. 11.15.

Логическая согласованность дерева причин контролируется путем постановки к каждому предшествующему событию следующих вопросов.

Если бы событие Хне произошло, могло бы тем не менее произойти событие 7?

Было ли необходимым и достаточным само по себе событие Хддя того, чтобы произошло событие 7?

Процесс создания дерева причин побуждает исследователя к сбору и глубокому анализу информации. По окончании работы исследователь имеет группу факторов и диаграмму развития н-ЧП.

Логическая структура дерева причин такова, что при отсутствии хотя бы одного из предшествующих событий н-ЧП произойти не может. Это является хорошей основой для того, чтобы сформулировать предупредительные меры с целью: а) исключить повторение н-ЧП данного типа; б) избежать более или менее аналогичных н-ЧП (ЧП, которые имеют с данным ЧП общие признаки).

Анализируя дерево причин, можно также заметить, что не все предшествующие события имеют одинаковое значение для предотвращения н-ЧП. Поэтому имеет смысл составить еще один (сокращенный) перечень событий, по которому и принимать предупредительные меры.

Рассмотрим пример. Во дворе предприятия водитель тягача приступил к сцепке тягача с прицепом. Операция осложнилась из-за различной высоты тягача и прицепа, и водитель спустился вниз, чтобы выяснить причину затруднения, забыв поставить тягач на тормоз. Кроме того, это был не тот тягач, который обычно эксплуатировался с этим прицепом. Когда водитель находился между прицепом и тягачом, тягач с работающим двигателем скатился назад по небольшому уклону и придавил водителя к раме прицепа.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: