ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:

- Археология

- Архитектура

- Астрономия

- Аудит

- Биология

- Ботаника

- Бухгалтерский учёт

- Войное дело

- Генетика

- География

- Геология

- Дизайн

- Искусство

- История

- Кино

- Кулинария

- Культура

- Литература

- Математика

- Медицина

- Металлургия

- Мифология

- Музыка

- Психология

- Религия

- Спорт

- Строительство

- Техника

- Транспорт

- Туризм

- Усадьба

- Физика

- Фотография

- Химия

- Экология

- Электричество

- Электроника

- Энергетика

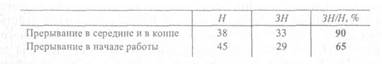

В середине или ближе к концу работы с прерыванием в начале

Разный эффект прерывания работы в ее начале и в конце обнаруживается и в повседневной жизни. Например, человек пишет письмо, кто-то неожиданно заходит в комнату и прерывает его. Если человек только что начал писать письмо, то это прерывание не так неприятно, как тогда, когда ему остается написать последние несколько строчек. Во втором случае потребность закончить письмо гораздо сильнее. Какие силы здесь задействованы? Почему почти законченное задание беспокоит нас гораздо сильнее, чем только что начатое?

Возможны разные объяснения. Нередко интенсивность действия ближе к концу увеличивается. Бегуны на соревнованиях, если только речь не идет об очень коротких дистанциях, как правило, сначала экономят свои силы. Однако при приближении к финишу такая экономия теряет смысл и их бег становится мощным и безудержным. Точно так же и у ряда действий, использовавшихся в наших опытах, например, при отгадывании загадки, ближе к концу психический процесс становился, похоже, более интенсивным, хотя у многих заданий эта разница внешне была и незаметной.

И вполне может быть, что прерывание более интенсивного процесса оказывает более сильное воздействие.

Но почему прерывание в момент более интенсивного процесса должно создавать более сильное напряжение? Если более интенсивный процесс понимать лишь как более быстрый процесс, тогда понятно, почему особенно сильное противодействие, например в форме сопротивления, возникает в момент его прерывания. Однако не вполне ясно, почему более сильное напряжение потребности должно все еще существовать и по прошествии некоторого времени. Ведь в любом случае после прерывания этот процесс прекратился, и испытуемый занялся чем-то другим.

Таким образом, надо объяснить, почему при прерывании действия в стадии его завершения сохраняется более интенсивное остаточное напряжение, чем при прерывании его в начале, несмотря на то, что в последнем случае человек израсходовал меньше энергии. По-видимому, здесь должен играть роль еще один фактор: присущая действию с четким концом цель, например отгадывание загадки, выполняет для испытуемого функцию притягивающей его позитивной побудительности.

Согласно К.Левину, сила такого рода побудителей зависит, помимо прочих условий, еще и от их «удаленности». (Само собой разумеется, что здесь имеется в виду не физическая, а психологическая удаленность побудителя.) Целями заданий в наших опытах обычно являются побудители, сила которых увеличивается при приближении к ним. По мере того, как испытуемый придвигается все ближе к цели, общее напряжение увеличивается. К концу действия вся ситуация как бы уплотняется. Иначе говоря, конечность действия, его обсуждавшееся выше отличие от продолжающегося действия делается еще более выраженным.

Теперь становится понятнее, почему интенсивность сохраняющегося после прерывания напряжения будет больше, если прервать действие незадолго до его конца. С этим хорошо согласуется и то обстоятельство, что напряжение ослабевает, как только побудитель (цель действия) удаляется от испытуемого. В этом может быть причина того, что «разрушение» работы при прерывании влечет за собой, как мы видели выше, столь поразительно слабое запоминание (ЗН). Ведь в этом случае испытуемый оказывается отброшенным от уже достигнутой точки вблизи цели назад, к самому началу работы.

К тому же результату ведет и еще одно соображение. К концу работы испытуемый обычно в большей степени находится «внутри» нее, чем в самом начале. Он погружен в работу всей своей личностью. И работа оказывается в более глубоком смысле «его работой», так что за ней стоит не только квазипотребность, образовавшаяся в результате исходного намерения, но и истинные потребности данного человека.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: